국가유산청(청장 허민)은 불교의 힘을 빌려 몽고의 침입이 끝나기를 기원하며 제작된 「고려 오백나한도」를 비롯해 「세종 비암사 소조아미타여래좌상」, 「유항선생시집」, 「휴대용 앙부일구」를 국가지정문화유산 보물로 각각 지정 예고하였다.

국난 극복의 의지가 담긴 고려 오백나한도 보물 지정 예고

세종 비암사 소조아미타여래좌상, 유항선생시집, 휴대용 앙부일구 도 각각 보물 지정 예고

국가유산청(청장 허민)은 불교의 힘을 빌려 몽고의 침입이 끝나기를 기원하며 제작된 오백나한도를 비롯해 세종 비암사 소조아미타여래좌상, 유항선생시집, 휴대용 앙부일구를 국가지정문화유산 보물로 각각 지정 예고하였다. 앙부일구를 국가지정문화유산 보물로 각각 지정 예고하였다.

국가유산청(청장 허민)은 불교의 힘을 빌려 몽고의 침입이 끝나기를 기원하며 제작된 고려 오백나한도를 비롯해 세종 비암사 소조아미타여래좌상, 유항선생시집, 휴대용 앙부일구를 국가지정문화유산 보물로 각각 지정 예고하였다. 앙부일구를 국가지정문화유산 보물로 각각 지정 예고하였다.

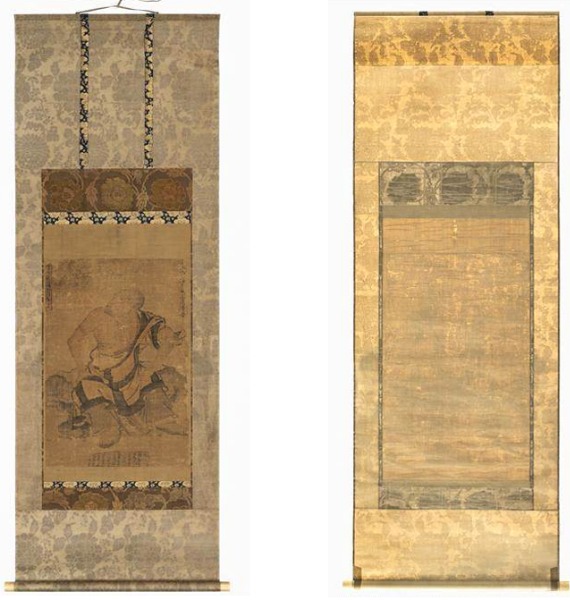

「고려 오백나한도(高麗 五百羅漢圖)」는 13세기 몽고의 고려 침입 시기에 국난 극복을 위해 일괄로 제작된 오백나한도 500폭 중 한 폭으로, 2016년 보물로 지정된 국립중앙박물관 소장 고려 오백나한도와 함께 제작된 것이다. 지정 예고 대상은 제329원상주존자(圓上周尊者)를 표현한 것이다.

* 원상주존자: 석가모니의 가르침을 계승하여 깨달음을 얻은 수많은 수행자를 의미하는 오백나한 중의 한 분임.

한 폭에 한 존자(尊者)만을 담은 형식으로, 존자가 너른 바위에 걸터앉아 화면 상단 왼쪽에 있는 용을 올려다보고 있는 모습을 묘사하였다. 존자의 얼굴과 자세에서 느껴지는 강인함과 역동감, 필선의 능숙한 구사, 자유롭고 다양한 농담 표현 등 뛰어난 화격을 갖추고 있다. 또한 화면 상단 좌우의 화제(畫題)를 통해 존명을 명확히 알 수 있으며, 하단 중앙의 화기(畫記)에는 제작 배경, 제작 연대(1235년), 발원자(김희인), 시주자(이혁첨) 등을 구체적으로 기록하고 있어 고려시대 불화 연구에 중요한 자료가 된다.

* 화제: 그림의 이름 또는 제목

* 화기: 그림의 제작과 관련하여 제작 동기, 제작자, 제작 시기, 봉안처 등 여러 중요 정보가 담긴 기록

이 작품은 고려 불화의 특징인 품격 높은 예술성과 신비로운 종교적 감성을 담고 있으며, 남아 있는 수가 절대적으로 적은 고려 불화 중 조성 시기를 명확히 알 수 있는 작품이라는 점에서 미술사적으로 가치가 있다.

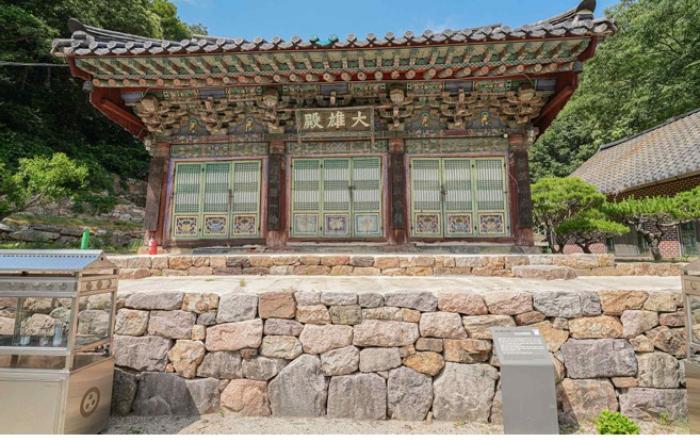

세종 비암사 소조아미타여래좌상(世宗 碑岩寺 塑造阿彌陀如來坐像)은 조성발원문이 남아 있지 않아 정확한 제작 시기 및 조각승(彫刻僧)에 대해서는 알 수 없으나 불상에서 보이는 얼굴과 이목구비의 표현, 신체 비례, 활달한 선묘(線描) 등 양식적 특징상 16세기 중엽경에 제작된 불상으로 추정된다.

* 조각승: 불교조각을 전문으로 제작하는 승려로, 조각승 중 으뜸을 ‘수조각승(首彫刻僧)’이라고 함. 연륜이 쌓이고 오랫동안 제자들과 작업하면서 나름의 사승(師承) 관계와 작품 양식을 이루어 계보(系譜)를 형성하기도 함.

소조불로 제작된 이 불상은, 나무로 개략적인 뼈대를 만들고 그 위에 흙으로 대부분의 상을 완성하는 일반적인 소조불 제작 방식과 달리, 나무로 윤곽까지 만든 후 소량의 흙으로 세부를 완성하는 방식으로 제작되었다. 다른 조선 전기 불상과 마찬가지로 높은 육계(肉髻)를 지니고 있고, 낮고 넓은 무릎에 비해 장대한 상체를 가지고 있으며, 양감이 풍부하다.

* 육계: 부처의 정수리에 있는 뼈가 솟아 저절로 상투 모양이 된 것

이 작품은 현존 수량이 극히 적은 16세기의 불상으로 희소성이 있으며, 과학적 조사를 통해 제작 기법이 명료하게 밝혀져 있어 불교조각사, 특히 조선 전기 소조불 연구에 중요한 자료이다.

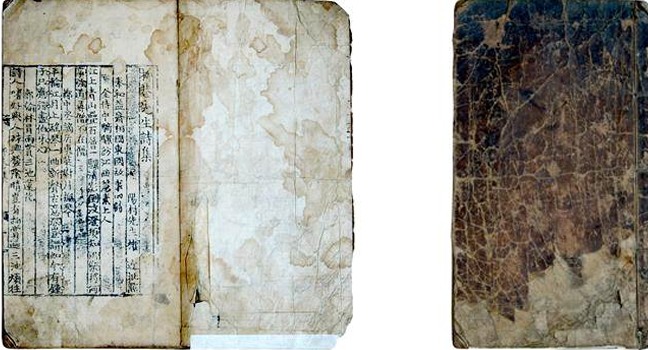

『유항선생시집』은 고려 말 문신이자 문장가인 한수(韓修, 1333~1384)의 시집이다. 한수의 시 외에도 권근(權近, 1352~1409)의 서문(序文), 이색(李穡, 1328~1396)이 지은 묘지명(墓誌銘), 우왕의 교서(敎書) 등이 함께 수록되어 있어 한수의 생애, 사상, 학문과 인품까지 이해할 수 있는 중요한 자료이다.

* 서문: 책의 앞부분에 발간 경위, 목적 등을 간략하게 적은 글

* 묘지명: 죽은 사람의 이름, 가족, 행적 등을 새겨 무덤 속에 묻어두는 것

* 교서: 국왕이 신하나 관청 등에 내리던 문서

『유항선생시집』은 1400년(정종 2년) 전라도관찰사였던 성석용(成石瑢)과 금산현감 이균(李均)이 금산에서 목판으로 처음 간행하였다. 이후 1602년(선조 36년) 한수의 후손 한준겸(韓浚謙)이, 1856년(철종 7년) 한진정(韓鎭庭)이, 1863년(철종 14년) 한재익(韓在益)이 간행하였는데, 지정 예고 대상 「유항선생시집(柳巷先生詩集)」은 초간된 목판본이다.

이 책은 이후 간행된 『유항선생시집』의 저본(底本)으로서 형태 서지학적으로 귀중한 자료이다. 14세기 이전 문집을 보면 대체로 계선(界線)이 없고, 흑구(黑口) 혹은 어미(魚尾)가 보이지 않는데 『유항선생시집』 등장 이후인 15세기부터는 유계(有界), 흑구(黑口) 등이 등장하고 있다. 따라서 판식(版式)이나 서체, 간행 방식 등에서 개인 문집 간행의 과도기적 상황을 보여주는 자료로 후대에 지속적인 영향을 끼치고 있다고 평가된다.

* 저본: 옮겨 적을 때 근본으로 삼는 책

* 계선: 본문의 각 행을 구분하는 선으로 괘선, 계격이라고도 함.

* 흑구: 판심(版心, 책장의 가운데를 접어서 양면으로 나눌 때 접힌 부분)의 위쪽과 아래쪽에 있는 검은 선

* 어미: 판심의 상하에 있는 물고기꼬리 모양의 장식

* 판식: 판본의 양식을 뜻함. 계선, 행자수, 어미 등 판 전체의 짜임새와 그 형태적인 특징을 이르는 말임.

현재 동일판본의 초간본이 국내외에 총 3책만이 전하고 있다. 이 중 지정 예고 대상인 단국대학교 석주선기념박물관 소장본이 온전한 구성을 갖추고 있어 내용에 부족함이 없으며, 비교적 온전하고 원형에서 크게 벗어나지 않은 상태이다. 고려시대 문인들의 시문집이 극히 드물고 희소성이 있으므로 보물로 지정, 보호할 가치가 충분하다.

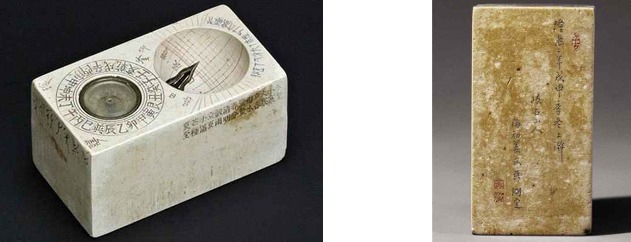

서울역사박물관 소장의 「휴대용 앙부일구(携帶用 仰釜日晷)」는 표면을 반구형으로 오목하게 파고 그 중심에 영침(影針)을 세웠고, 그 옆에 나침반을 붙여 남북을 정확하게 맞춘 후 시간을 측정하도록 제작되었다.

반구면(半球面)이 정확히 절삭되어 명확한 절기(節氣)선과 시각(時刻)선이 제작되었고, 백동으로 제작된 영침을 은도금하는 등 제작 기법이 우수하다. 또한 다수의 해시계를 제작한 진주강씨 가문이 가장 근대에 제작한 해시계로 밑면에 제작연대(융희 2년, 1908년)와 제작자(강문수)를 새겨 놓아 과학사적 자료로 가치도 높다.

* 영침: 앙부일구 안쪽의 뾰족한 바늘로 북극을 향해 있음. 햇빛을 받으면 영침의 그림자가 이동하며, 그림자가 위치한 선을 보고 시간을 측정했음.

‘앙부일구(仰釜日晷)’는 앙부일영(仰釜日影)으로도 쓰며, 솥이 하늘을 바라보는 듯한 모습을 한 해시계라는 의미이다. 1434년(세종 16) 장영실(蔣英實), 이천(李蕆), 이순지(李純之) 등이 왕명에 따라 처음 만들었으며, 그 해 10월 종묘 앞과 혜정교(惠政橋)에 각 1대씩 설치하였다. 그 후 조선 말기까지 다양한 형태로 제작되어 궁궐과 관공서, 민가에 이르기까지 널리 보급되었다. 해시계는 특정 장소에 설치하는 것과 휴대용으로 몸에 지니고 다니는 것 두 가지가 있는데, 지정 예고 대상은 후자의 휴대용 앙부일구이다.

* 혜정교: 백성이 많이 모이는 종로거리와 이조, 호조, 예조, 병조, 형조, 공조의 육조 관아가 배치되어 있던 육조거리가 마주치는 곳에 있었던 다리. 지금의 종로구 종로1가 광화문 우체국 부근임.

국가유산청은 이번에 지정 예고한 「고려 오백나한도」 및 「세종 비암사 소조아미타여래좌상」등에 대해 30일간의 예고기간 중 각계의 의견을 수렴·검토한 후, 문화유산위원회의 심의를 거쳐 국가지정문화유산 보물로 각각 지정할 예정이다. 나아가, 우리 문화유산의 숨겨진 가치를 재조명하고 보다 합리적인 지정제도가 정착되도록 노력하는 정부혁신과 적극행정을 지속해나갈 계획이다.

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기