미묘한 변화를 감지하고 예측하며 자연의 섭리를 이해하려 했던 조선의 끈질긴 노력은 ‘풍기대’라는 독창적이고 뛰어난 기상관측 유산을 탄생시켰다.

바람에 담긴 조선의 기상과학과 문화 풍기대

바람은 눈에 보이지 않지만 인간의 삶과 문화에 깊이 관여한 자연현상이다. 특히 농경사회였던 조선시대에 바람은 생명의 근원이자 때로는 재앙의 씨앗이었다. 순조로운 바람은 풍년을 약속했지만, 거센 바람은 한 해 농사를 망치고 백성의 삶을 위협하는 존재였다. 이 같은 바람의 미묘한 변화를 감지하고 예측하며 자연의 섭리를 이해하려 했던 조선의 끈질긴 노력은 ‘풍기대’라는 독창적이고 뛰어난 기상관측 유산을 탄생시켰다.

『동궐도』 중희당 상풍간 그림과 명문 Ⓒ고려대학교, 2012, 『東闕』

풍기대의 구조와 역할

풍기대는 오늘날의 풍향계와 같은 원리로 바람의 방향과 세기를 정밀하게 측정했던 조선시대의 기상관측기구로, 사각 또는 팔각 기둥 위에 깃발[相風旗, 風旗竹]을 꽂아 바람의 움직임을 관측했다. 현재 남아 있는 풍기대는 화강암을 정교하게 다듬어 만들었는데, 아래 받침돌은 사각으로 호족반 모양의 상(床)이 조각되어 있다. 그 위로는 구름무늬가 도드라지게 새겨진 팔각기둥이 세워진 모습이다. 팔각기둥 맨 위 중앙에는 깃대를 꽂는 구멍이 있고, 이 기둥 옆 33cm 아래에는 빗물이 괴지 않도록 배수 구멍(지름 4.4cm)이 뚫려 있다.

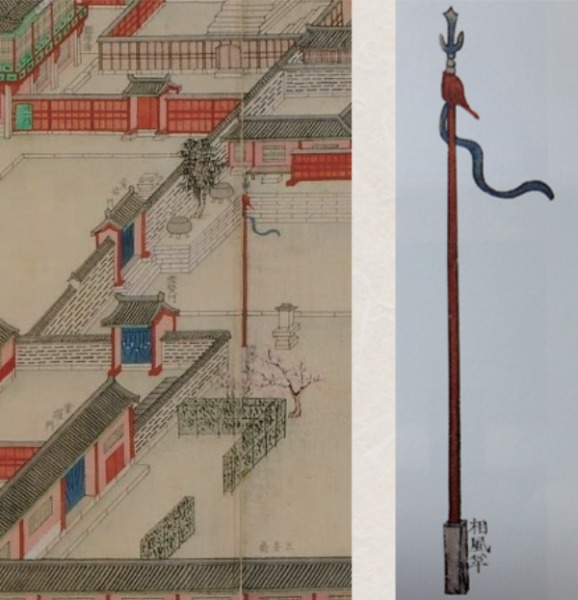

01.『동궐도』 경복전터 풍기석 Ⓒ고려대학교, 2012, 『東闕』

01.『동궐도』 경복전터 풍기석 Ⓒ고려대학교, 2012, 『東闕』

02.『동궐도』 통제문 풍기석 Ⓒ고려대학교, 2012, 『東闕』

풍기대는 단순히 받침대 역할과 풍향만 측정한 기구가 아니었다. 조선 후기 실학자 성호 이익의 『성호사설』에 기록된 ‘오량팔량’이라는 풍기 기록을 보면, ‘원판 위에 설치한 동 또는 나무로 만든 까마귀가 바람이 불면 머리가 바람의 방향을 향하고 입에 문 꽃잎이 돌아가는데 이것은 민간에서 아이들이 가지고 노는 바람개비와 유사하다’고 했다. 즉, 이 풍기는 까마귀의 머리 방향을 통해 바람의 방향을 파악하고, 동시에 입에 문 꽃잎의 회전 속도를 통해 바람의 세기, 즉 풍속까지 짐작할 수 있었던 것이다.

이는 오늘날의 풍신기(風信器, 풍향계)와 풍력계(풍속계)를 겸비한 복합적인 기상관측기구의 원형을 보여준다. 바람의 방향과 세기를 동시에 측정하려 했던 조선 과학자들의 탁월한 관측 기술과 창의성을 엿볼 수 있다.

조선의 8방위 바람 관측

조선시대 바람의 방향과 세기를 측정한 자료로는 세계기록유산『조선왕조실록』, 『기우제등록』, 『풍운기』 등을 들 수 있다. 『조선왕조실록』에는 8방향 풍향 기사가 꾸준히 기록되어 있는데, 이는 당시 통일된 방위 체계를 갖추어 비교적 정확하게 바람을 관측했음을 의미한다. 현재 남아 있는 창경궁과 경복궁의 풍기대가 모두 팔각 기둥으로 되어 있다는 점은 당시 8방위 체계를 시각적으로 쉽게 구분하고, 상단 중앙에 꽂힌 풍기죽의 깃발이 날리는 방향을 통해 바람의 방향을 정확하게 관측할 수 있었음을 보여준다. 오늘날 기상청에서 16방위를 사용하는 것과 유사하게 8각의 풍기대는 당시 8방위 바람의 영역을 정확하게 구분해 관측하는 지표 역할을 수행했음을 알 수 있다.

관상감에서는 풍기를 이용해 바람의 방향을 동풍[震風], 서풍[兌風], 남풍[離風], 북풍[坎風], 북서풍[乾風], 서남풍[坤風], 남동[巽風], 동북풍[艮風]의 8방위로 분류했고, 이를 매일 6회에 걸쳐 『풍운기』에 상세히 기록했다. 특히 하룻밤을 5경으로 나눠 경마다 풍향을 기록한 점에서 당시 기상관측의 체계성과 정밀성을 엿볼 수 있다.

『조선왕조실록』, 국보 『승정원일기』 등의 문헌에는 ‘후풍소(候風所)’라는 용어가 보인다. 이는 바람을 관측하던 특별한 장소를 의미한다. 후풍소는 주로 배가 드나들던 포구 지역에 있었으며, 바람 방향에 따라 배의 운용 여부를 결정하는 등 실용적인 목적으로 마련됐다. 전국 대부분의 포구에 후풍소가 있었을 것으로 짐작되며, 이는 당시 바람 관측의 중요성을 보여준다. 주목할 점은 후풍소가 설치된 지역이 측우기의 우량 관측망 지역과 일치한다는 것이다. 이는 ‘일풍일우’ 사상과 경희궁, 창덕궁에 측우기와 풍기가 함께 설치된 점을 고려하면, 바람 관측과 우량 관측이 동시에 이루어졌을 개연성을 시사한다.

또한 『기우제등록』에는 1636년부터 1889년까지 254년간의 기우제에 관한 내용뿐만 아니라 장마 때의 기청제(祈晴祭) 기록, 수표(水標)와 측우기로 관측한 기록, 기상학에 관한 기록 등 방대한 자료가 담겨 있다. 이는 풍기대를 통한 바람 관측 자료가 국가적으로 얼마나 중요하게 여겨졌으며, 꾸준히 축적됐는지를 명확히 보여준다.

『조선왕조실록』과 15세기 강희맹의 『금양잡록』에 기록된 바람 방향을 분석해 보면, 현대의 계절풍과 유사한 경향이 보인다. 높새바람인 동북풍과 관련된 재해 기사는 대부분 늦여름과 초가을에 발생했는데, 특히 경기지방에서는 동북풍으로 발생한 농작물 피해가 매우 커서 심할 때는 논밭의 물고랑이 모두 마르고 식물이 타 버린다고 했다. 이는 동해에서 불어오는 바람이 태백산맥을 넘어오면서 고온 건조한 바람을 발생시키는 오늘날의 ‘푄현상(Foehn Wind)’ 같은 기상학적 효과이다. 1428년 무렵 세종이 동북풍으로 발생한 곡물 피해를 염려한 기록은 조선시대 초기에 이런 현상을 파악하고 있었음을 보여준다. 03, 04.보물 창경궁 풍기대 Ⓒ윤용현

03, 04.보물 창경궁 풍기대 Ⓒ윤용현

풍기대의 명칭과 조성 시기, 그 원형을 찾아서

풍기대의 명칭은 다양한데, 『정조실록』과 『서운관지』에는 ‘상풍간(相風竿)’, 『증보문헌비고』에는 ‘풍기(風旗)’ 그리고 1917년 『조선고대관측기록조사보고』에는 일본인 와다 유지(和田雄治)가 ‘풍기대(風旗臺)’로 기록하고 있다. ‘상풍간’과 ‘풍기’는 기구 전체를, ‘상풍기’는 깃발을, ‘풍기죽’은 장대를 지칭하는 점에서 풍기대는 이 깃발과 장대를 꽂는 팔각형 받침돌을 의미한다. 따라서 풍기대는 깃발(상풍기), 나무 장대(풍기죽), 받침돌(상풍간대)로 구성되어 있다. 이런 점을 고려해 풍기대라는 명칭보다는 『정조실록』과 국보 『동궐도』 속 중희당(重熙堂)의 상풍간 명문을 바탕으로 ‘상풍간대(相風竿臺)’로 부르는 것이 적절하다. 또한 『동궐도』 통제문과 경복전터 풍기석 명칭을 고려해 ‘풍기석(風旗石)’으로 부르는 것 역시 적절한 것으로 판단된다.

『증보문헌비고』의 기록에 따르면, 대궐 안에 풍기를 두어 예전부터 바람을 점쳤으며, 창덕궁 통제문 안과 경희궁 서화문 안에 돌을 설치해 풍기죽을 꽂아 사용했다. 이를 통해 궁궐과 관상감에서 오랫동안 바람을 관측해 왔음을 알 수 있다. 『서운관지』에 ‘영조 경인년(1770)에 (중략) 상풍간을 설치하여 아침저녁으로 바람을 점찰하는 일을 밝게 했다’는 기록과 『정조실록』 정조 6년(1782)에 ‘창덕궁과 경희궁의 정전과 정침의 곁에 모두 이 간(竿)을 설치했다’는 기록에서 풍기대의 제작과 설치는 1770년에 이루어졌음을 알 수 있다. 그러나 『동궐도』에 보이는 상풍간, 풍기석은 모두 장방형의 대석인데 비해 현재 남아 있는 창경궁과 경복궁 풍기대는 모두 팔각기둥이며, 받침돌은 사각으로 마치 호족반(虎足槃) 같은 모양이 조각되어 있어 크게 다르다. 1776년 영조 원릉의 장명등 운족이 호족반 형태 다리 사이에 문양이 없는 점에 비해 창경궁과 경복궁 풍기대는 호족반 형태 다리 사이에 1856년 전계대원군 묘의 장명등과 1898년 흥선대원군묘 장명등 운족의 호족반 형태 다리 사이에 보이는 ‘영지’ 모양이 조각되어 있다. 이런 점에 비춰 19세기 말에 조성되었을 것으로 판단된다.

『동궐도』 속 중희당 상풍간과 통제문, 경복전터의 풍기석은 사각기둥 형태를 취하고 있지만, 현재 남아 있는 창경궁과 경복궁 풍기대는 팔각기둥 형태를 띠고 있어 원형을 규명하기 쉽지 않았다. 그러나 2024년 학술 조사에서 필자 등 연구진이 창덕궁 연경당의 장락문(長樂門) 앞에서 팔각기둥 형태의 풍기석을 발견했다. 이를 통해 풍기대의 원형이 사각 형태가 아닌 팔각 형태를 취하고 있었을 개연성을 제시한다.

조선의 바람은 그저 스쳐 지나가지 않았습니다 팔각 기둥 위 깃발 하나로 하늘의 뜻을 읽고, 백성의 삶을 살폈습니다

05, 06.보물 경복궁 풍기대 Ⓒ윤용현

05, 06.보물 경복궁 풍기대 Ⓒ윤용현

풍기대의 문화사적 의미

궁궐 내부에 풍기대를 설치하고 꾸준히 바람을 관측했던 행위는 자연의 섭리를 존중하고, 이를 백성의 삶에 반영하고자 했던 유교적 통치 이념과도 맞닿아 있다. 바람의 변화는 농사에 직접적인 영향을 미쳤고, 이는 곧 백성의 삶과 직결되었기에 왕실은 바람의 움직임을 예의주시하며 재해를 예방하고 풍년을 기원했다. 이처럼 풍기대는 조선 왕실의 애민(愛民) 정신과 자연의 조화를 추구했던 문화적 가치를 상징적으로 보여주는 문화유산이다. 풍기대는 자연과 사람을 잇는 조용한 지혜였습니다 글 윤용현(과학문화유산연구소 소장)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기