명주는 누에고치에서 풀어낸 견사(絹絲)로 짠 무늬가 없는 평직 직물을 말한다. 우리나라는 기후와 풍토가 누에를 키워 실을 뽑아내는 양잠에 적합해 일찍부터 명주를 짰다고 한다.

누에고치가 비단이 되기까지, 명주짜기

명주 짜기는 본래 경상북도 성주군 두리실 마을에서 전승되어 오다, 그 맥이 약화되어 최근에는 다시 경주시 양북면 두산마을을 중심으로 전통 명주 짜기 '손명주연구회' 라는 보존 단체로 2017년 중요무형문화재 제87호로 지정, 전승되고 있다. 명주 짜기는 뽕잎을 먹여 누에를 키우는 양잠부터 고치에서 실을 뽑아 생사를 만들고 명주를 짜는 전 과정을 포함한다.

현재 국내에서는 양잠 생산 농가에서 누에고치를 생산하는 지역은 경상북도 뿐이며 누에고치에서 실을 생산하는 지역 또한 경북 상주시 함창 , 명주 테마단지에 위치한 잠사곤충사업장이 유일하다.

명주

과거부터 우수했던 우리 명주

명주는 누에고치에서 풀어낸 견사(絹絲)로 짠 무늬가 없는 평직 직물을 말한다. 우리나라는 기후와 풍토가 누에를 키워 실을 뽑아내는 양잠에 적합해 일찍부터 명주를 짰다고 한다. 삼국, 고려, 조선시대에 이르기까지 역대 왕들은 양잠을 장려했는데, 특히 조선의 태종은 예법을 정하여 왕후가 궁중에서 누에를 치게 했고, 누에알을 국가에서 공급하고 고치를 개량하는 등 우수한 명주를 만드는 데 힘썼다. 과거에 우리나라의 명주는 품질이 뛰어나 신라시대부터 조선시대까지 많은 양의 명주를 중국에 보냈다고 한다. 01 실 써기 / 02 실 내리기 / 03 바디에 꿰기

01 실 써기 / 02 실 내리기 / 03 바디에 꿰기

누에고치에서 명주까지

국가 무형유산 명주 짜기는 뽕나무 잎으로 누에를 키워 고치에서 실을 뽑아내 생사(生絲)를 만드는 과정, 생사를 이용해 길쌈하여 명주천을 짜는 과정, 완성된 천을 세탁해 풀기를 빼는 과정으로 이루어진다.

명주 짜기에서 특징적인 작업은 누에고치에서 실을 뽑아내 생사를 만드는 ‘실 써기’ 과정이다. 누에고치를 물에 넣고 끓이면 고치에서 실오라기들이 풀려 나오는데, 이 실오라기들을 ‘자새’라는 기구의 대롱에 걸어 합사해서 ‘왕쳉이’(명주물레)로 돌려 실을 뽑으면 명주실(생사)이 완성된다. 고치에서 뽑은 실오라기는 매우 가늘어 10개 이상을 합쳐 꼬아야만 베를 짤 수 있는 실이 된다. 이 실의 굵기가 균일해야 전체 공정이 원활하게 진행될 수 있기에 실 써기 과정은 매우 중요하다.

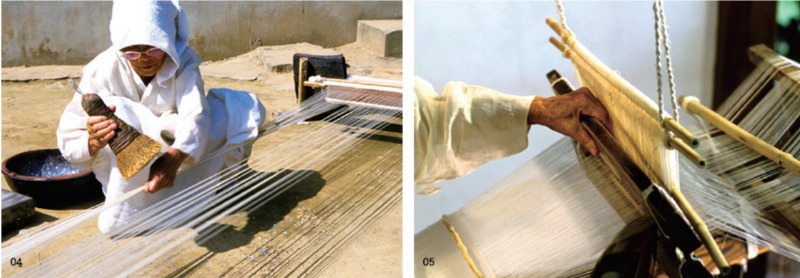

이후의 과정은 무명이나 모시, 삼베 등 다른 직물의 길쌈 과정과 비슷하다. 고치에서 얻은 명주실(생사)을 풀어 물레를 돌려 가락이나 꾸리에 감는 ‘실 내리기’를 하고, 꾸리에 감은 실로 직물의 올 샛수 만큼 직물 한 필 길이에 맞추어 날실을 만드는 ‘실 날기’를 한다. 이렇게 만들어진 날실을 바디에 꿰고 풀을 먹여 도투마리에 감아 베틀에 올리고, 씨실꾸리도 북에 넣어 베틀에 올린다. 이제 베틀을 움직이면 날실과 씨실이 서로 교차하면서 비로소 명주가 만들어지게 된다. 04 풀 먹이기 / 05 베 짜기

04 풀 먹이기 / 05 베 짜기

국가무형문화재 제87호 경주시 양북면 두산마을 손명주짜기연구회

국가무형문화재 제87호 경주시 양북면 두산마을 손명주짜기연구회

오늘날 명주짜기의 가치

명주는 오늘날에도 여전히 한복 옷감 등 우리 의생활의 주된 재료로 사용되고 있다. 과거에 각 가정에서 직접 실을 잣고 전통 베틀로 명주를 짰던 것과 비교해 현대에는 직접 짜는 기술이 급격히 쇠퇴하였지만, 최근에 마을공동체가 중심이 되어 명주짜기 전 과정이 전승될 수 있는 계기가 마련되었다. 또 명주짜기는 일상문화를 넘어 하나의 문화상품이 되어 이를 주제로 한 전시·체험 프로그램 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 출처 : 국가유산청 무형유산국 조사연구 기록과

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기