太平洋戦争の頃の宗門

昭和十六年十二月八日、真珠湾攻撃から始まった第二次世界大戦開戦のその日、日蓮正宗宗内一般に「訓諭」(日蓮正宗の管長から出される宗内最高の通達書)が発せられた。第六十二世法主・日恭からである。

その一部分を紹介する。

「本日 米国及英国ニ対シ おそれおおクモ宣戦ノ大詔(おおみことのり)かんぱつアラセラレ まことニきょうく感激ニ堪エズ・・・(中略)・・・幸ヒ帝国ハ 御稜威(みいつ)ノ下 忠勇無双ノ陸海軍アリニ 既ニ戦端開始第一日ニ於テ 驚嘆スヘキ戦果ヲ挙ケラル 我等感謝ニ堪ヘス・・・(中略)・・・本宗宗徒タルモノ 須(すべから)ク聖慮ヲ奉たいシ 仏祖ノ遺訓ニ基キ 平素鍛練の信行ヲ奮ヒ 堅忍持久百難ヲ排シ 各自其ノ分ヲつくシ 以ッテ前古未曾有ノ大戦ニ 必勝ヲ期セムコトヲ 右訓諭ス」

驚くべき事である。日蓮正宗では、太平洋戦争開戦の必然性を鏤々述べ、戦勝祈願の訓令を発していたのである。

この戦争は国家神道という宗教思想に基づいて行なわれた。

天皇は神であり、神のために戦い、命を捨てて国を守る。他国への侵略も、神の国であるゆえに許され、他国民は鬼であり畜生である――。

これが当時の日本の教育であり、日本人の思想であった。国をあげて、こうした教育が徹底して行われ、日本国民を駆り立てていった。

そして天皇に背くものは皆国賊であり、その罪は万死に値する。天皇の起こす戦争に反対するものは治安維持法によって逮捕され、神を敬わぬものは不敬罪で重く処罰された。

日蓮の教えを戦争に利用し、御遺文を神国・日本の侵略戦争の正当性を補完し、国民を戦争にひた走らせる言葉として使われている事を、当時の『大日蓮』をはじめとする日蓮正宗の文献の中に、数えきれないほど確認することが出来る。

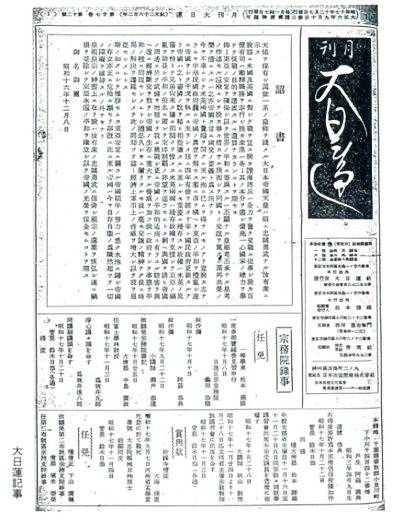

当時の日蓮正宗機関紙であった「大日蓮」を見ると、「皇威宣揚・武運長久・大東亜戦争必勝祈願」の活字がやたらと目に付く。

「皇威宣揚・武運長久・傷病将士全快祈願」の御開扉や「軍事援護強調週間」を設け「戦争必勝祈願」等が、ほとんど習慣のように行なわれていたことからすると、これらのことは、当時の宗門では当たり前であったのだ。

*大東亜戦争=太平洋戦争の日本側での当時の呼称

大日蓮記事

そして昭和十七年、いよいよ太平洋戦争たけなわである。天照大神の子孫といわれる現人神(あらひとがみ)である天皇陛下の御世(みよ)を作らんと、全国民が戦争へと駆り立てられ、率いられていった年である。ここであらためて言うまでもないが、昭和二十年八月十五日・先の太平洋戦争が終わるまで、天皇陛下は「神」であった。

そして国民のほとんどが、純粋にそれを信じていた。信じ込まされていたといってもいいかもしれない。

この年、宗門はさらに驚くべき事件を起こすことになる。

昭和十七年十月十日付の院達(日蓮正宗宗務院からの正式通達)がある。

宗内の住職教師教会主管者宛に出されたものである。

院達によると宗務院は、神嘗祭(かんなめさい)当日、神宮遥拝に関する件として、文部次官より日蓮正宗管長宛に「通牒」があった事を述べ、午前十時を期して檀信徒に伊勢神宮を遥拝するように、全僧侶に命じたのである。

神嘗祭とは伊勢神宮の収穫祭のことで、国家神道の重要行事の一つとして毎年十月十七日に行われるものである。

「趣旨を檀信徒一般に徹底せしむる様 周知方可然(しかるべく)御配意相煩わし度(たく)」と、各末寺での檀信徒への徹底を通達しているのである。

前述したが、日蓮正宗では、日蓮の顕わした曼荼羅を本尊とし、それ以外のいかなるものへの信仰も、「謗法」と呼び堅く禁じられている。これは日蓮仏法の第一の本義である。しかし、その本家の総本山が、この謗法を犯してしまったのである。

宗門の「謗法」については、浅井も平成四年の特別講習会で解説し、ビデオや本にして会員に配布しているが、そのなかには残念ながら、先程の戦勝祈願のこと、そしてこの神宮遥拝の件に付いての詳しい解説を見る事が出来ない。

当時、妙信講がこの訓諭に対して、どう受け止め、どんな行動を起こしたかについてである。

彼らはこの歴史の舞台に、当事者として厳然と登場していたはずである。浅井の言いたくない事の一つはこのことであろう。

ちなみに浅井甚兵衛は印刷所を経営し、宗門機関紙「大日蓮」の印刷をしていた経緯もあり、宗内へはかなりの貢献もしていたようなので、これらの出来事が浅井の知らないところで行なわれたとは到底思えない。

そして昭和十八年。

この年六月、牧口会長・戸田理事長(後の第二代会長)は総本山大石寺に呼び出され、第六十二世日恭および日亨上人立ち会いのもと、渡辺慈海庶務部長より、「神札を一応は受けるように会員に命ずるようにしてはどうか」と申し渡された。だが牧口会長は、日蓮大聖人の仏法に反するとして、これを断固拒否。

その後牧口会長は六月二十八日に再び登山し、大坊対面所で日恭に対し、「神札甘受」は過ちであると諫めている。宗門は神札甘受の申し渡しを聞かない学会幹部達を、登山停止の処分に付した。

これが宗門の実体であった。国家からの弾圧を恐れたのだ。

当時の社会状況では、戦争否定・神宮遥拝拒否・神札焼却等の行為は大犯罪であり、それを犯せば重刑に処せられるのである(不敬罪・治安維持法違反)。

牧口会長は、この戦争に反対した。

創価学会の座談会には、いつも憲兵が立ち会い、見張っていた。

牧口会長は、憲兵の立ち会う座談会で、神を否定し、日蓮大聖人の仏法を説いた。あっちの会合でも、こっちの会合でも、侵略戦争の愚を叫んだ。

神を捨て、日蓮の仏法に帰依することが、平和な国家をつくり、幸せな人生を送れると布教しつづけた。

その後間もない七月六日、牧口会長は折伏先の伊豆下田で官憲に逮捕され、戸田理事長(当時)も東京で逮捕された。

この創価教育学会への弾圧により、学会幹部二十一人が検挙された。戸田理事長は終戦の年昭和二十年七月三日まで、二年間にわたり拘留され、牧口会長は獄死した。 時に昭和十九年十一月十八日、この日は奇しくも創価教育学会の創立記念日でもあった。しかし、宗門の機関紙である『大日蓮』には、この事は報じられなかった。逮捕翌月の八月号にも創価教育学会に関する記事は、一行たりともなかったという。すなわち、学会の治安維持法違反、不敬罪事件は、当時の宗門においては迷惑視されていたのである。

日蓮正宗宗門と創価学会との確執は、学会が関わりをもったこの頃から起こったものではないだろうか。

このような大変な時代を前後して妙信講は創立されたのである。

浅井は「時の不祥なるかな、顕正会は創価学会が日蓮正宗の中において御遺命を曲んとする時に、たまたま生まれ合わせたのであった」などと、何か特別な使命をおびて世に出てきたように云うが、それは違う。

妙信講の「たまたま生れあわせた」のは、「宗門が宗祖日蓮の遺戒を曲げんとしているこの頃」だったのだ。

このもっとも大変な時期のことを、浅井は顕正会の会長として、克明に語らなければならないはずである。「宗門の歴史」ではなく、「妙信講の対応を」である。

さて創価学会は戦後急速に会員が増え、やがて世界宗教へと大発展していくのであるが、日蓮正宗の信徒でもあった学会は、宗門に対して経済援助をしていくのである。学会は全国に三百箇所もの寺院を建て宗門に供養した。本山の整備も大々的に行ない、膨大な土地も供養した。

日顕はじめ宗門の坊主共は、これほどまでに学会に世話になりながら、なぜか憎しみを大きくし、また、学会の発展ぶりを横目で見ながら、浅井昭衛も嫉妬の炎に身を焦がしていくのである。

そして昭和四十四年、妙信講は聖人展問題をきっかけに、宗門・学会批判の口火を切り、昭和四十五年、言論問題が勃発すると、チャンス到来とばかりに学会批判の本格攻撃を始めるのである。浅井父子は自ら率先して供養したはずの正本堂さえ否定し、独自の戒壇論を創作した。国立戒壇問題のはじまりであり、これが現在にまでいたるのである。

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기