법화경(法華經)의 색독(色讀) -2-

- 일련은 법화경의 어디에 역점을 두었을까 -

『法華經』에 대해서

『법화경』은 불교가 일본에 전래된 후 바로 들어왔다. 성덕태자(聖德太子, 574~622)가 저술한 것으로 보여 지는 『법화의소; 法華義疏』가 처음으로 보여 지고,

이후 일본 사람들에게 친숙하게 되고, 헤이안(平安)시대에 가장 많이 사경(寫經)된 경전은 『법화경』이었다.

스가와라 마찌사네(菅原道眞, 845~903)나 후지와라 미찌나가(藤原道長, 966~1027)도 서사(書寫)했다. 『源氏物語』등의 고전문학서(古典文學書)에는 여러 번 인용되고, 『枕草子』에는 「經은 法華經이 뛰어나다」라고 말하고 있다. 또 종교지도자에 있어서는 일본 천태종의 개조(開祖) 전교대사(傳敎大師) 최징(最澄, 767~822), 정토교(淨土敎)의 대저(大著) 『往生要集』을 저술한 蕙心 僧都 원신(源信, 942~1017), 일본 조동종의 개조도원(道元)선사(禪師, 1200~1253), 임제선 중흥의

백은(白隱)선사(1685~1768) 등이 『법화경』에 무게를 두었다는 것은 알려져 있다.

이처럼 옛 사람들에게도 친숙한 『법화경』은 28장(章)으로 되어져 있고,

그중의 13장에서 40회에 걸쳐서 사바(裟婆; 「인토;忍土」라는 의미, 사고팔고(四苦八苦)가 충만한 세상이라는 뜻)라는 말이 나온다.

압축하자면 『법화경』은 사바국토, 고통이 충만한 우리들이 사는 세계에 시선(視線)을 둔 경전이란 것이다. 그 때문에 이 사바국토를 좋은 세계로, 정토(淨土)로 변혁하는 자가 영속적(永續的)으로 요구되어 진다.

불타석존은 자신의 멸후(滅後)에 법문(法門)을 전할 자를 간절히 구했다.

『법화경』의 문장 중에 「누구인가 나의 뒤를 이어서 가르침을 전할 자는 없는가?」라고 몇 번이나 요청한다.

이것에 호응해서 많은 수의 보살들이 자청(自請)하지만, 이 가르침을 전하는 것은 여러 가지 어려움이 있을 것이라고 말하며 거절한다. 불타석존멸후,

특히 말법(末法)에 있어서 포교를 부탁한 것은 제 15장에 출현한 지용(地涌)의 보살(菩薩)이었다.

대지(大地)에서 솟아 오른 육만항하사(六萬恒河沙)의 지용의 보살.

인도의 큰 강인 갠지스강의 모래수의 육만배(六萬倍) 라는 상상할 수 없는 숫자, 하늘에서 내려온 것이 아닌, 대지에서 솟아나온 보살은 법화경을 제외하고는 볼 수가 없는 것이다.

대지에서 솟아나온 이유가 무엇일까?

그것은 우리가 사는 지구와 연(緣)이 있다는 것을 나타내고, 또 몇 겹의 지층(地層)을 뚫고 올라 왔다는 것은 기초체력(基礎體力)이 있으며, 말법이라는 탁세(濁世:오염된 세상) 그리고 사바국토를 정토로 변혁시킬 수 있는 힘을 가지고 있는 보살이라고 풀이한 것이다.

그 지용의 보살의 지도자라고 말할 수 있는 보살이 사보살(四菩薩; 上行菩薩. 無邊行菩薩, 淨行菩薩, 安立行菩薩)이다. 그중의 최상수(最上首) 상행보살이라는 자각

(自覺)에 이르신 분이 日蓮이었다.

석존불교의 계승

말법의 중생구제를 위해 남겨두신『법화경』을 불타 석존의 금언(金言)으로 수용(收容)한 日蓮은, 그 포교에 신명(身命)을 걸었다. 그러나 『법화경』의 포교자에게는 여러 가지의 대난(大難)이 반드시 일어날 것도 『법화경』에 예견(豫見)되어져 있다. 예를 들면 『법화경』 제10장 법사품에는,

여래(如來)의 현재(現在)에도 오히려 원질(怨嫉)이 많다. 하물며 멸도(滅度)의 후 (後)에는.

라고 있고, 제 14장 안락행품에는,일체(一切)세간(世間) 원(怨)이 많아서 믿기 어렵다.

라고 명시(明示)되어, 그 구체적인 예는 제 13장의 권지품의 이십행(二十行)의 게문(偈文)에 나타나 있다. 日蓮은 이 법사품과 권지품의 문장에 특별한 생각을 가졌다. 법난수용(法難受容)의 각오와 석존불교 계승의 증문(證文)으로 삼았다. 불타 석존이 살아 계실 때에도 여러 가지 고난, 구행(九橫)의 대난(大難) (불타석존 在世中, 석존 및 그 제자들이 중생을 교화하는 사이에 여러 가지 방해나 곤란에 遭遇)을 만났다. 그것은 「여래현재 유다원질 如來現在 猶多怨嫉」의 법난이다.

그리고 나 日蓮이 지금 당하고 있는 수많은 법난은 「황멸도후 況滅度後」의 멸후 말법의 법난이다.

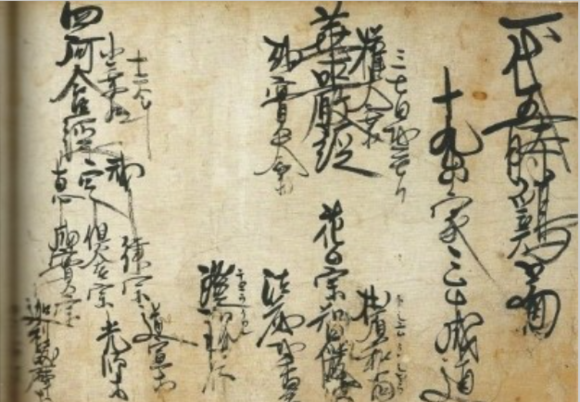

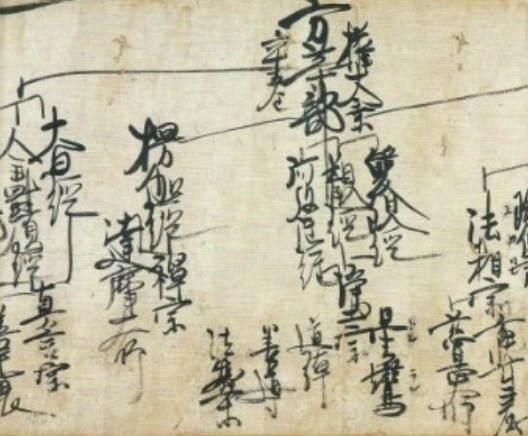

일대오시계도(一代五時鷄圖) 日蓮筆 弘安2(1279)年 紙本墨書 京都府 本滿寺藏

釋尊이 一代 中에 說한 가르침을 五時에 分類해 位置시킨 說을 「一代五時」라고 한다. 이것을 日蓮이 弟子에게 講義할 資料로 한 것이 「一代五時鷄圖」. 華嚴經, 阿含經, 方等部(經), 大品般若經, 法華經의 五時로 나누고 說한 經文이나 그 要文, 傳한 僧侶등을 圖示하고 있다.

釋尊이 一代 中에 說한 가르침을 五時에 分類해 位置시킨 說을 「一代五時」라고 한다. 이것을 日蓮이 弟子에게 講義할 資料로 한 것이 「一代五時鷄圖」. 華嚴經, 阿含經, 方等部(經), 大品般若經, 法華經의 五時로 나누고 說한 經文이나 그 要文, 傳한 僧侶등을 圖示하고 있다.

만약 자신이 지금 법난을 당하지 않는다면 불타 석존 재세 중의 법난은 공언(空言)이 되어 버린다고까지 말하고 있다.

문영8(1271)년 2월, 사도 유죄 최초의 겨울을 보낸 후, 자신의 「형견의 서; 形見의 書」 「혼백의 서; 魂魄의 書」라고 말해지는 『개목초; 開目抄』를 썼다.

『개목초』에는 「나 자신이 법화경의 행자인가?」라고 자주 스스로에게 힐문(詰問)하는

『법화경』 색독의 자각이 밝혀져 있다. 그 뒷받침으로 『법화경』제 13장의 권지품 게문(偈文) 이십행(二十行)의 문언 일부를 들어서 그 생각을 말한다.

그 개요를 말하자면 다음과 같다.

권지품 제 13의 이십행의 게는 만약 日蓮이 이 나라에 태어나지 않았다면, 불타석존은 대단히 공언을 말한 것이 된다 ...(중략)...

『법화경』의 경문은 지금 세상의 승려들이 日蓮에 대해 막부에 참언(讒言)해서 유죄시키지 않는다면 진실이 아니다. 또 더하자면「삭삭견빈출; 數數見頻出」이라는 문언은 日蓮이 『법화경』을 넓히기 위해, 자주자주 유죄되지 않는다면, 「자주자주」라는 문자를 어떻게 이해하면 좋을지 모를 것이다. 이 「삭삭; 數數」이라는 두자(二字)에 대해서는 중국의 천태대사(天台大師) 지의(智顗)도, 일본의 전교대사 최징(最澄)도, 아직 체험하지 않았다. 말법이라는 악세(惡世)의 처음에 태어났다는 증거로써,

권지품 이십행게의 처음에 「공포악세중; 恐怖惡世 中에」라는 불타석존의 말이 말법의 지금의 현실과 일치했기 때문에, 오직 日蓮 혼자만이 이 경문을 체현(體現)하는 것이다. (『개목초』 취의; 趣意)

글 가운데 권지품의 문언을 들어가며 자신의 수난(受難)에 맞추고, 그것을 용감하게 참고 받아들이는 것에 의해, 불타석존이 『법화경』에 설시(說示)한 말씀이 진실이 된다.

그리고 「오직 일련 혼자만이 이것을 읽는다」라고,『법화경』 포교의 선구자인 중국의 천태대사, 일본의 전교대사도 몸으로 읽은 것이 아니고, 나 日蓮이 그것을 말법이라는 세상에 있어서 처음으로 법화경을 몸으로 읽은 증명자(證明者)라고까지 말하고 있다.

색독(色讀)으로 인(因)한 종교적(宗敎的) 법열(法悅)과 일체(一體)의 세계(世界)

특히 『법화경』이라는 미래기(未來記)의 색독을 통해서

석존불교와 함께 살아가는 기쁨을 「감로의 루 甘露의 淚」라고 표명한 문장이 있다.

이 유문(遺文)도 일련의 생애에 있어서 최대의 험난한 땅인, 사도 유배소(流配所)에 있으면서 쓰여진 것이다.

문영10(1273)년 5월 17일의 『제법실상초; 諸法實相抄』에는,

현재의 사도유형이라는 대난을 생각하면서도 눈물, 내세(來世)의 성불(成佛)을 생각하며 기뻐하면서도 눈물이 멈추지 않는 상태이다.

새와 벌레는 울면서도 눈물을 흘리지 않는다. 日蓮은 울지 않지만 눈물이 마를 틈이 없다. 이 눈물은 세간(世間)의 일반사정(一般事情)으로 흐르는 것이 아니라,

오로지 『법화경』 때문이기에, 감로의 눈물이라고 말할 수 있을 것이다.

라고 있다.

오직 법난을 참아내는 것만이 아니라, 불타석존의 금언, 미래기인 『법화경』에 살아가는 기쁨이 있는 것이다.

그러나 한편 세간의 사람들로부터 日蓮에게 여러 가지의 비판이 쏟아졌다.

그 하나가 『법화경』의 포교자에게는 법난(法難)도 예견되어져 있지만, 선신(善神)들이 그 사람을 수호(守護)하는 것도 설해져 있다. 그러한데 「왜 日蓮에게는

수호가 없는 것인가?」라는 비판이다.

日蓮은 「나 자신이 법화경의 행자(行者)인가?」라고 몇 번이나 스스로에게 물었다.

그것에 대한 회답은 사도유형(佐渡流刑) 당초(當初)의 유문(遺文), 전술(前述)한 『개목초』 「제법실상초」등에서 산견(散見)할수 있다. 그것들을 요약하면,

석존불교는 삼세(三世)에 걸치는 의식(儀式)이다.

과거세(過去世)에 자신이 저지른 죄, 『법화경』을 헐뜯은 방법이라는 죄가 있기 때문에 현재의 난을 만난다.

『법화경』 색독에 의해서 그 죄를 지금 없애고, 내세에 성불할 것을 의심하지 않는다.

日蓮은 그렇게 말하고 있다.

특히 같은 해 5월11일의 『현불미래기; 現佛未來記』에는어찌 이렇게 행복할 수가! 지금 日蓮이 생애에 걸쳐 『법화경』을 색독하고 신명(身命)을 바치는 것에 의해, 자신이 범(犯)한 무시(無始)의 과거(過去) 이래(以來) 방법(謗法; 올바른법을 헐뜯음)의 죄를 소멸시킬 수 있다는 것이다. 어찌 기쁘다고 하지 않을 것인가!

아직 눈으로 뵐 수 없었던 대자비(大慈悲)의 교주(敎主), 불타석존의 어전(御前)에서 시중들 수 있는 것이다. 라고 스스로의 죄를 멸하고, 『법화경』을 색독하는 가운데 불타석존과 같은 법열(法悅)을 체감(體感)하고 있다.

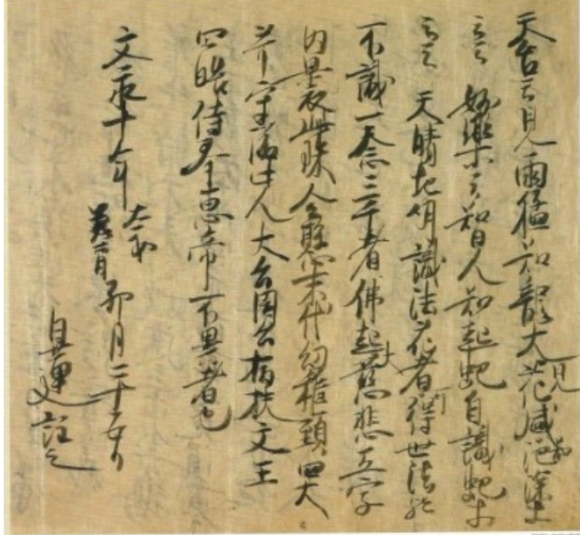

觀心本尊抄(奧書) 日蓮筆 文永10(1273)年 紙本墨書 30.4 45.4(17紙)千葉縣 法華經寺藏 國寶

日蓮은 天台大師의 影響을 받으면서 釋尊의 眞實經典을 [法華經]이라고 位置시키고, 이 [觀心本尊抄]에 있어서 妙法五字

(妙法蓮華經의 五字의 題目)의 最勝性을 밝혔다.

[출처] 법화경의 색독 2| 작성자 : 해암

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기