먹고 싶고, 만지고 싶은 또 다른 그림

맛보고 싶은 그림, 만지고 싶은 그림 고희동과 이도영이 합작한 <상영풍미>

조선의 모파상으로 불리는 근대 소설가 이태준(1901~?)은 책을 아주 의미심장한 말로 정의한 바 있다. “책은 읽는 것인가? 보는 것인가? 어루만지는 것인가? 하면 다 되는 것이 책이다”라고. 책은 읽고 보는 것인 줄 알았는데 ‘어루만지는’ 것이라니! 나아가 ‘하면 다 되는 것이 책’이라고 책의 의미를 무한히 확장했다. 그렇다면 그림은 어떨까? 그림은 단지 보는 것일까? 그림에서 맛을 보고, 냄새를 맡을 수는 없을까? 그림을 만지고 싶은 충동에 손끝이 간질거렸던 기억은 없을까? 여기 오감의 상상력을 자극하는 그림을 만나본다.

01.그림1 이도영·고희동, 〈상영풍미〉, 1915년, 종이에 색, 14.8×47.5cm Ⓒ국립중앙박물관

02.그림2 이도영·고희동, 〈상영풍미〉 부분

1915년 5월, 근대 화가 이도영(1884~1933)과 고희동(1886~1965)은 쥘부채 모양의 종이에 함께 그림을 그렸다.그림1 화면 오른쪽을 맡은 이도영은 술 주전자와 생선, 둥근 무와 붉은 고추를 연한 먹과 연한 채색으로 그려냈다. 그리고 오른쪽 여백에 “상영풍미(觴詠風味)”라고 썼다. 그림의 제목이 된 네 글자는 ‘술을 마시며 시를 노래하고, 음식의 맛을 음미한다’는 뜻이다. 몇 사람이 시회(詩會)를 벌이고, 흥취에 젖어 그림과 글로 기념한 작품임에 틀림없다. 화면 왼쪽을 맡은 고희동은 수박과 옥수수, 복숭아, 딸기, 노란 과일을 옮겨 놓았다. 한국인 최초로 도쿄미술학교 서양화과를 졸업한 화가답게 고희동이 그린 옥수수와 수박은 특별하다.그림2 유화의 기법처럼 흰색, 노란색, 보라색 안료를 반복적으로 칠한 옥수수 알은 두꺼운 마티에르를 느끼게 하며, 손으로 만져보고 싶은 충동을 불러일으킨다. 수박 껍질에 칠해진 물기 많은 연한 흰색은 달게 익은 과일 껍질에 배어나오는 하얀 가루(당밀)를 표현한 것으로, 수박의 다디단 맛을 연상시킨다. 03. 이한복, 〈옥당부귀〉 부분, 1917년, 비단에 색, 158.5×52.4cm, Ⓒ국립고궁박물관

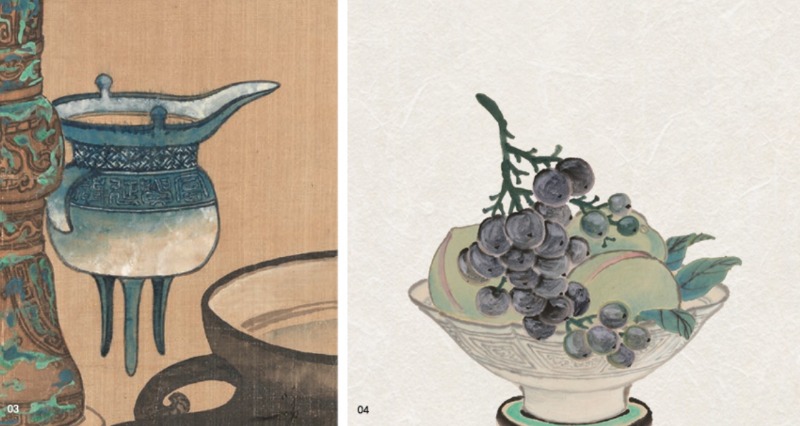

03. 이한복, 〈옥당부귀〉 부분, 1917년, 비단에 색, 158.5×52.4cm, Ⓒ국립고궁박물관

04.이도영, 《나려기완》 8폭 부분, 1930년, 종이에 색, 각 137.3×32.3cm Ⓒ경기도박물관

화면 왼쪽 위 여백에는 두 사람의 스승이자 모임에 함께한 것으로 보이는 안중식(安中植, 1861~1919)이 글을 썼다. “술이 오고 생선도 익었으며, 순무도 맛이 딱 들었다. 정결한 다섯 가지 과일을 꼭꼭 씹어 먹으면 백발이 머리로 올라오지 않을 것이다(酒至鮮煖菁合味 五果嚼精 白髮不上頭來)”라고. 방금 받아온 술과 익힌 생선, 맛이 든 순무는 그림을 보고 글을 읽는 사람의 입맛을 동하게 한다. 더욱이 다섯 가지 과일을 ‘꼭꼭 씹는다’ 또는 ‘꼭꼭 씹어 먹는다(五果嚼精)’는 표현은 미각과 청각, 촉각을 자극하며, 물성(物性)이 구현된 시각적 재현과 어우러져 작품을 감상하는 이의 오감을 충족한다. 이어 안중식은 “수월하게 일상적인 평범한 말로 응하였으니 한번 웃어주기 바란다”라며 가벼운 인사말을 덧붙이고 낙관하였다.

안중식의 제자 무호 이한복(李漢福, 1897~1940)이 1917년 음력 12월에 그린 〈옥당부귀(玉堂富貴)〉는 촉각적 상상력을 자극하는 또 다른 사례이다. 먹으로 청동기의 윤곽을 그리고 어두운 청색과 흰색으로 손잡이와 세 개의 발이 있는 작(爵)을 나타냈는데, 몸체 상단에 “부귀연수(富貴延壽)”라는 길상 문자를 마치 돋을새김한 듯 표현했다.그림3 청색과 흰색의 대비는 금속을 만졌을 때의 차가운 감촉을 연상시키는 한편, 고동기 상단에 손을 대면 오돌토돌한 촉감이 느껴질 것 같은 환영을 불러일으킨다.

이도영은 1930년 작 《나려기완》 8폭에서 미각을 자극하는 포도를 그리고 제화시를 통해 감각의 상상력을 확장했다. 잘 익은 포도알과 당도가 오를 대로 올라 표면이 하얗게 된 포도의 물성을 실재감 있게 구현했다.그림4 함께 쓴 시에서는 포도를 ‘자수정’에 빗대며 “달콤한 향기 입에 들어가니 갓 언 얼음 깨무는 듯하네(甘香入口嚼氷初)”라며 포도알을 씹을 때의 달콤한 맛과 얼음 같이 차가운 촉감을 감각적으로 드러냈다.

다시 처음 질문으로 돌아가 본다. 이태준은 정조(正祖)의 말을 빌려 책을 읽는 것과 보는 것을 넘어 어루만지는 것이라고 하였다. 나아가 하면 다 되는 것이 책이라고 책의 의미를 무한히 확장했다. 그렇다면 그림은 어떤가? 단지 보기만 하는 것인가? 기물과 절지화(折枝花), 과일과 채소를 그린 근대 그림 속 이미지는 실재하는 사물에 대한 우리들의 감각적 체험과 모종의 관계를 맺고 있다. 회화적 장치와 문자 언어를 통해 시각을 넘어 미각과 후각, 청각과 촉각적 환영을 불러일으키는 감각의 세계를 발견하게 된다. 출처 유순영(국가유산청 인천항 문화유산감정위원)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기