우리 옛글 속에는 시쳇말로 ‘말빨’이 보통이 아닌 문장이 많다. 그 자체로 웃음이 넘친다. 그런 한편, 곱씹어 볼수록 날카로운 비유와 현실 풍자가 엿보인다. 농담 하나에도 해학과 흥이 넘쳐났다.

해학의 민족, 말과 글로 신나다

우리 옛글 속에는 시쳇말로 ‘말빨’이 보통이 아닌 문장이 많다. 그 자체로 웃음이 넘친다. 그런 한편, 곱씹어 볼수록 날카로운 비유와 현실 풍자가 엿보인다. 농담 하나에도 해학과 흥이 넘쳐났다.

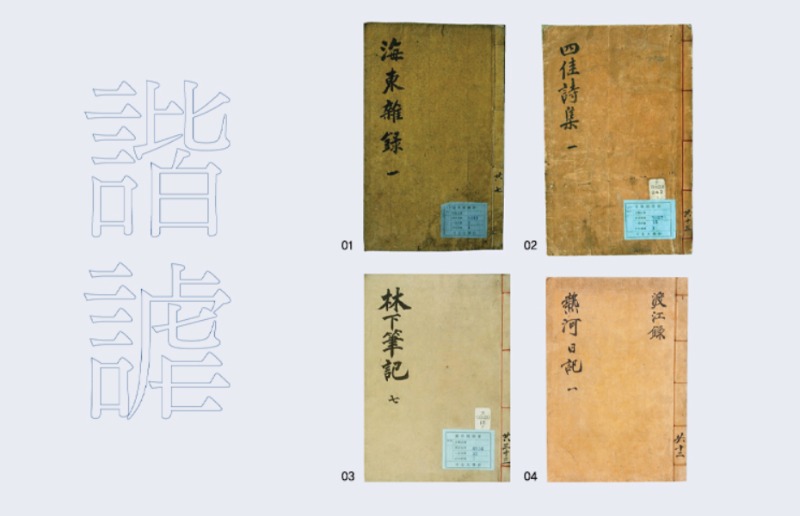

01.『해동잡록』 ⓒ한국학중앙연구원 02.『사가문집』 ⓒ한국학중앙연구원

03.『임하필기』 ⓒ한국학중앙연구원 04.『열하일기』 ⓒ성호박물관

골계미가 넘친 우리 옛이야기

현대인이 유머라고 부르는 것, 조상들은 이것을 해학(諧謔) 또는 골계(滑稽)라고 했다. 익살스럽고 풍자적인 맛이 있어 『시경』에서는 “해학을 잘해도 지나치는 법이 없다”라며 절도를 주문했다. 조선시대의 옛글을 읽다 보면 포복절도할 때가 많다. 엊그제 읽은 죽소 권별의 『해동잡록』(3권)에는 변구상이란 선비의 행적이 적혀 있었다. 그는 늘 타고 다니던 말이 죽자 마른 풀 한 삼태기와 콩 한 말, 뜨물 한 동이를 말의 뼈와 함께 땅에 묻고, 능청스럽게 이런 제문을 읽었단다.

“네 가죽을 벗겨 신으로 삼았고, 고기는 찬거리로 삼았으나, 이제 너의 뼈를 묻어 그간의 공덕에 보답하려 하노라.”

소문을 들은 사람들이 박장대소했다. 평생 부려 먹고 가죽까지 벗긴 다음에 어찌 이렇게 태연하게 생색을 낼 수 있는가. 변구상은 자신을 우습게 만들어 가며 각박한 세태를 비웃은 것이 아니었을까. 그가 경기도 수원에서 교관 벼슬을 지낼 때였다. 왕명을 받은 한 관리가 내려와서 가는 곳마다 소가죽과 말가죽을 몽땅 빼앗다시피 했는데, 변구상이 그를 비웃었다. “그대 얼굴에 신을 만들 아홉 마리 소가죽의 근본이 있다.” 이에 사람들이 모두 통쾌하게 여겼다. 05.<호질도> ⓒ경기대학교소성박물관

05.<호질도> ⓒ경기대학교소성박물관

비유와 풍자로 흥겹게 쓰다

문장가로 손꼽히는 사가정 서거정은 『골계전』이란 책까지 지었다. 여러 벗과 주고받은 익살스러운 이야기를 책으로 묶은 것인데, 그때도 해학을 이해하지 못하는 답답한 선비들이 있었다. 하지만 서거정은 그들의 비판을 두려워하지 않았다. 그는 왜 해학이 필요한지를 다음과 같이 설명했다.

“『골계전』을 지은 것은… 세상의 잡된 생각을 떨치는 데 있다. 일찍이 공자께서도 말씀하셨듯, ‘장기, 바둑이라도 두는 것이 아무 데도 마음을 쓰지 않는 것보다는 나은 법이다.’ 이 책은 내가 세상살이를 하면서 마음 쓰는 곳이 없을까 봐 스스로 경계한 것이다.” - 『사가문집』 제4권

서거정은 해학의 기능을 두 가지로 보았다. 첫째는 해학을 통해 조잡하고 삿된 생각에서 벗어날 수 있다는 것이요, 둘째는 벼슬하는 선비가 안일에 젖어 세상사를 잊으면 삶에 흥이 사라진다는 자각이었다. 선비는 늘 깨어 있어야 하고, 그러려면 비유와 풍자로 가득한 해학이 필수라는 주장이다.

어른 돼서도 여전했던 오성

조선 전기에 해학으로 이름을 떨친 이는 백사 이항복이었다. 그런데 실학자 성호 이익은 그를 비판했다. “그의 해학은 저속한 수준에 그쳤다”(『성호사설』 제15권)라고 질타했는데, 이항복의 해학이 과연 그토록 수준이 낮았을까. 귤산 이유원이 쓴 글을 읽어보면 함부로 속단할 일은 아니다. 정여립의 역모사건이 일어났을 때 평안도 자산에 사는 이춘복이란 사람이 공범으로 거론되었다. 그런데 자산에는 이춘복이란 사람은 없고 이원복이란 선비가 살았다. 그러자 나라에서 그를 잡아들이기로 결정했다. 어처구니없는 일이었다. 이때 대신 중 이항복이 이렇게 비꼬아 말했다.

“제 이름 이항복도 그와 비슷하니, 소장부터 올려 변명을 잘 해야 잡혀가지 않겠습니다!” 대신들이 껄껄 웃으며 일이 잘못된 줄을 깨달았다. - 이유원 『임하필기』 제19권

조선 해학의 압권, 연암

이처럼 선비들은 대부분 해학을 사랑했는데 그중 압권은 연암 박지원이었다. 그는 중국 여행을 마치고 장편 『열하일기』를 저술했는데 곳곳에 해학이 넘쳐났다. 「양반전」과 「호질」이 대표적이었다. 소문을 듣고 정조도 친히 열람할 정도였는데, 정조 16년(1792)에 왕은 규장각 직각 남공철의 문체에 불만을 품었다. 왕은 남공철에게 이렇게 말했다.

“문풍이 이 지경이 된 것은 모두 박지원의 『열하일기』 때문이구나. 너는 박지원에게 편지를 보내 나의 뜻을 전하라. 그가 만일 한 편의 순정한 글을 지어서 죄를 빌면, 내가 어찌 홍문관과 예문관의 벼슬인들 아끼겠는가.”

박지원은 곧 답장을 보내 자신의 잘못을 빌었는데, 문장이 아름답고도 정교했다. 정조는 박지원의 문장에 탄복해 다시는 문제 삼지 않았다. 창강 김택영이 쓴 글에 그런 내용이 있다(『소호당문집』 제9권). 정조의 강요에 굴복해 박지원이 자신의 해학이 지나쳤다고 순순히 인정했다고 해도 정녕 그가 해학을 포기할 수는 없었을 것이다. 누구나 즐기면서도 자칫 오해하기 쉬운 것이 해학이었다. 선비들은 직설적으로 무언가를 표현하기보다는 말을 꺾어서 익살을 부렸다. 그러면 빡빡한 삶에 흥이 났고, 없던 용기가 불끈 솟아올랐다. 우리 역시 해학이 없는 무심한 세상은 사절한다.

출처 : 백승종 (전 서강대학교 사학과 교수)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기