조선통신사 이야기 5

마지막 조선통신사, 교린 체제의 향방

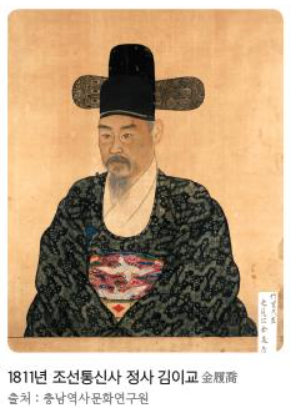

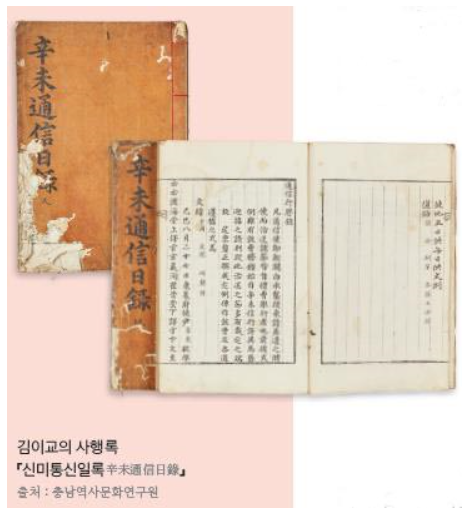

1811년 통신사는 ‘통신사’라는 이름으로 행해진 마지막 사행이었으며 의례에서도 획기적인 변화가 수반되었다. 사행단의 최종 도착지는 쇼군이 있는 에도가 아닌 쓰시마로 변경되었고, 사행단의 규모도 총인원 320여 명(혹은 330여 명)으로 종래에 비해 대폭 감소하였다. 이 통신사는 ‘도쿠가와 이에나리(家齊)의 쇼군 계승 축하’를 명분으로 했는데, 방일은 이에나리가 쇼군직에 오른 1787년으로부터 무려 24년이 지나서야 이루어졌다. 그만큼 이 사행은 성사되기까지 그 과정부터가 험난했다.

1811년 통신사는 ‘통신사’라는 이름으로 행해진 마지막 사행이었으며 의례에서도 획기적인 변화가 수반되었다. 사행단의 최종 도착지는 쇼군이 있는 에도가 아닌 쓰시마로 변경되었고, 사행단의 규모도 총인원 320여 명(혹은 330여 명)으로 종래에 비해 대폭 감소하였다. 이 통신사는 ‘도쿠가와 이에나리(家齊)의 쇼군 계승 축하’를 명분으로 했는데, 방일은 이에나리가 쇼군직에 오른 1787년으로부터 무려 24년이 지나서야 이루어졌다. 그만큼 이 사행은 성사되기까지 그 과정부터가 험난했다.

이러한 변화는 왜 생긴 것일까. 우선 조일 양국의 재정 악화가 주요 원인으로 작용했다. 당시 조선에서는 천재(天災)로 인해 기민(饑民)이 대규모로 발생하였고, 당쟁의 격화가 만성화되어 조정에서 필요로 하는 물자의 공급조차 부족한 상태가 빈발했다. 일본의 사회 불안도 심각해서 18세기 후반 ‘텐메이(天明) 대기근’으로 인해 전국적으로 농촌뿐 아니라 대도시까지 서민들의 봉기와 폭동이 확산되고, 러시아가 남하하여 막부에 통교를 요구하는 등 대외적으로도 긴장이 고조되고 있었다. 막부의 재정을 재건하기 위해 로주 마쓰다이라 사다노부(松平定信)가 검약과 농촌의 안정을 추구하는 관정개혁(寬政改革)을 실시했으나 사태는 크게 호전되지 않았다.

쓰시마 역시 극도의 재정 궁핍에 빠져 있었다. 쓰시마의 조선 무역은 17세기 말 공전의 활황을 띠었으나, 1690년대부터 계속된 일본 은화의 품위절하(品位切下)가 조일 무역에 커다란 영향을 끼쳤다. 게다가 국산품 증가에 따른 수입품의 국내 가격 하락 때문에 종래 일본 은과 중국산 견직물류·조선 인삼을 축으로 하던 쓰시마의 무역은 큰 이익을 창출할 수 없게 되었다. 조선 인삼과 일본 은의 교환 체제는 1세기여 만에 붕괴되었고 18세기 후반에서 19세기로 넘어가며 조선의 소가죽과 일본의 구리銅가 주요 무역품의 지위를 차지하게 된다. 허나 구리의 산출 부진과 그로 인한 가격 상승, 쓰시마의 재정난 등이 작용하여 점차 막부가 허가한 액수의 구리도 구입하지 못하는 해가 속출했다.

쓰시마 역시 극도의 재정 궁핍에 빠져 있었다. 쓰시마의 조선 무역은 17세기 말 공전의 활황을 띠었으나, 1690년대부터 계속된 일본 은화의 품위절하(品位切下)가 조일 무역에 커다란 영향을 끼쳤다. 게다가 국산품 증가에 따른 수입품의 국내 가격 하락 때문에 종래 일본 은과 중국산 견직물류·조선 인삼을 축으로 하던 쓰시마의 무역은 큰 이익을 창출할 수 없게 되었다. 조선 인삼과 일본 은의 교환 체제는 1세기여 만에 붕괴되었고 18세기 후반에서 19세기로 넘어가며 조선의 소가죽과 일본의 구리銅가 주요 무역품의 지위를 차지하게 된다. 허나 구리의 산출 부진과 그로 인한 가격 상승, 쓰시마의 재정난 등이 작용하여 점차 막부가 허가한 액수의 구리도 구입하지 못하는 해가 속출했다.

18세기 중기부터 쓰시마는 조선 무역의 쇠퇴를 명분으로 내세워 막부에 특별 지원금의 하사를 요청했고 그 하사금과 차입금으로 번의 재정을 힘겹게 유지하고 있는 상태였다. 쓰시마의 유학자 아메노모리 호슈(雨森芳洲)는 1750년대에 ‘조선 무역은 파탄이 난 것이나 다름없고, 이런 상태에서 통신사 호행(護行)은 불가능하다’고 비관적인 전망을 했을 정도였다.

1787년 쇼군 이에나리가 즉위하자 쓰시마는 통신사 초청에 따르는 막부 지원금을 일시에 차입하려는 의도에서 통신사 초청을 막부에 제안했다. 그러나 막부는 통신사의 초청을 연기시켰다. 통신사 왕래 중에 일본에서 기근이나 대규모 폭동이 발생할 것이 염려되었고, 무엇보다 각 번의 입장에서도 거액의 지출을 요하는 행사가 부담스러웠기 때문이었다.

1791년이 되자 막부는 통신사 의례를 에도가 아닌 쓰시마에서 거행하는 방안을 제안하도록 명했다. 조선 측은 통신사 파견 연기에 동의한 상태에서 재차 이를 변경하는 것은 불손한 처사라고 반발했지만 결국 쓰시마의 설득을 받아들였다. 그 뒤 쓰시마에서 발생한 내분과, 사전 교섭을 하기 위해 쓰시마에 건너간 조선의 역관을 뇌물로 공작한 사실이 조선에 알려지면서 다시 분규가 일어났다.

이처럼 새로운 형식의 통신사행에 관한 교섭이 난항을 거듭한 끝에, 가까스로 쓰시마에서 의례가 거행되었다. 장소를 바꾸어 외교 의례를 행하였다는 의미에서 1811년 통신사를 ‘역지통신(易地通信)’ 혹은 ‘역지빙례(易地聘禮)’라 칭한다. 개정된 의례에 의하면 쓰시마에서 행해진 역지통신은 종래 쇼군의 에도 성에서 치렀던 의례를 쓰시마에 있는 번주 소씨(宗氏)의 저택에서 행하되, 사행단의 규모와 상호 예물을 축소하며 마상재, 전악(典樂) 등을 폐지하는 형태였다.

이처럼 새로운 형식의 통신사행에 관한 교섭이 난항을 거듭한 끝에, 가까스로 쓰시마에서 의례가 거행되었다. 장소를 바꾸어 외교 의례를 행하였다는 의미에서 1811년 통신사를 ‘역지통신(易地通信)’ 혹은 ‘역지빙례(易地聘禮)’라 칭한다. 개정된 의례에 의하면 쓰시마에서 행해진 역지통신은 종래 쇼군의 에도 성에서 치렀던 의례를 쓰시마에 있는 번주 소씨(宗氏)의 저택에서 행하되, 사행단의 규모와 상호 예물을 축소하며 마상재, 전악(典樂) 등을 폐지하는 형태였다.

에도에서도 쇼군의 대리인인 상사(上使), 부사(副使), 막부의 관료 등이 쓰시마로 와서 통신사 일행을 맞이했다. 이 의식을 위해 통신사 일행과 막부의 빈객 접대, 객관의 신개축, 도로나 항구의 수리 등등 총액 38만 3천 냥 남짓이 투입되었다. 종래 통신사의 에도 의례에 소요된 총비용이 막부와 다이묘들을 합해 100만 냥(현재 700억엔)이었다고 하니, 역지통신은 종전 비용의 약 40% 선에서 치러진 셈이었다.

그 후에도 이에요시(家慶)를 비롯하여 이에사다(家定), 이에모치(家茂), 요시노부(慶喜) 등 4명의 쇼군이 쇼군직을 계승할 때마다 쓰시마는 통신사를 초청하고자 시도했다. 그럴 때마다 사전 교섭 과정에서 조선은 일본의 초청에 동의하는 입장을 표명했으나 조선의 재정적인 문제, 막부 내의 실력자 교체, 쇼군의 사망 등 다양한 이유가 복합적으로 작용하여 사행은 번번이 연기되고 말았다.

주목할 점은 조선 후기에 조선통신사의 내빙이 쓰시마를 필두로 한 일본의 요청을 전제로 했다는 사실이다. 헌데 19세기에 일본은 서구 열강의 개항 요구에 직면하여 그들과의 관계 설정이 불가피해졌고, 동시에 대외 관계의 재편을 둘러싸고 국내에서 격렬한 의견 분열이 가속되었다. 서구 열강을 향한 관심에 비해 상대적으로 조선에 대한 관심은 감소하여 도쿠가와 정권이 동요하는 50여 년간 통신사행은 한 번도 성사되지 못하다가, 일본이 메이지 유신을 맞았다. 메이지 정권이 쓰시마를 대신하여 대조선 외교권을 장악하면서 종래의 교린 체제는 급속하게 붕괴되어 갔다.

조선통신사선, 200여 년 만에 다시 항해하다재단 교류홍보팀

우리나라를 대표하는 항구도시 목포 앞바다에 웅장하고 붉은 목조 선박 한 척이 떠 있다. 선수에는 '조선통신사선'이라고 적힌 현판이 걸려있다. 이는 문화재청 국립해양문화재연구소가 2015년부터 2018년까지 3년 반에 걸쳐 100~150년 된 금강송으로 건조한 배로, 200여 년 전 부산과 일본을 뱃길로 왕래한 조선통신사 재현선이다.

우리나라를 대표하는 항구도시 목포 앞바다에 웅장하고 붉은 목조 선박 한 척이 떠 있다. 선수에는 '조선통신사선'이라고 적힌 현판이 걸려있다. 이는 문화재청 국립해양문화재연구소가 2015년부터 2018년까지 3년 반에 걸쳐 100~150년 된 금강송으로 건조한 배로, 200여 년 전 부산과 일본을 뱃길로 왕래한 조선통신사 재현선이다.

‘믿음(信)으로 통(通)하는 사신’이라는 뜻의 조선통신사(朝鮮通信使)는 일본 에도 막부의 요청에 따라 약 200년 간 12차례에 걸쳐 일본에 파견된 사절단으로, 조선과 일본을 왕래하며 양국의 국교 회복과 문화 교류에 힘쓰며 상호 이해의 폭을 넓혔다. 조선통신사는 서울에서 부산까지는 육로로, 그리고 부산-대마도-오사카까지는 해로로, 오사카에서 에도까지는 다시 육로를 이용하였는데 파견 때마다 약 400~500명에 이르는 대인원이 조선과 일본을 오갔다. 배는 총 6척으로 정사·부사·종사관 등 통신사 일행이 탄 기선(騎船) 3척과, 식량 등의 화물을 실은 복선(卜船) 3척으로 구성되어 있었다. 이 중 정사를 태운 기선은 조선의 위용을 뽐내기 위해 당시 최고의 조선 기술을 활용하여 조선 최대 규모의 대형 전함(대맹선) 급으로 제작하였고, 난간과 기둥 등에는 조각을 하여 채색하는 등 화려한 모습의 단청으로 의장했다고 한다.

우리는 국립해양문화재연구소 홍순재 학예연구사의 안내를 받으며 배 위에 올랐다. 조선통신사선은 다양 한 문헌 연구와 고증을 거쳐 원형에 가깝게 재현됐다고 한다. 통신사선의 건조와 운항 실태가 기록된 「계미수사록(癸未隨槎錄)」, 설계도 및 재료 등을 자세히 기록한 「헌성유고(軒聖遺稿)」, 일본 등 우리나라 인접국과의 외교 관계를 기술한 「증정교린지(增正交隣志)」 등 다양한 고문헌은 물론 배의 형태 및 배치 등을 엿볼 수 있는 국립해양박물관 소장 「근강명소도회 조선빙사(近江名所圖會朝鮮聘使)」, 일본 자하현립근대미술관 소장 「조선통신사선도(朝鮮通信使船圖)」 등 한국과 일본의 그림을 참고하는 한편, 안전한 항해를 기원하는 용 문양의 뱃머리, 매화·소나무·모란 등이 그려진 화려한 궁궐 단청을 발견하여 실물과 유사하게 복원하고자 했다. 또한 선박의 저판, 선수, 선미, 격벽, 갑판, 판옥, 돛대, 멍에 등 무엇을 제작하느냐에 따라 목재의 두께, 형태, 나뭇결의 방향, 연결 및 보강 방식을 달리했다. 재현된 선박은 통신사의 총 책임자인 정사가 탄 ‘정사 기선’으로 길이 34m, 너비 9.3m, 돛대 높이가 22m에 달한다. 이는 학술 및 고선박 연구를 통해 배의 구조와 형태를 찾고, 조선공학적 분석 방법으로 배의 원형을 밝혀낸 것으로, 이제까지 우리나라 전통배인 한선(韓船) 제작에 있어서 제대로 밝혀지지 않았던 부분을 상당 부분 보완한 결과물이다.

한 문헌 연구와 고증을 거쳐 원형에 가깝게 재현됐다고 한다. 통신사선의 건조와 운항 실태가 기록된 「계미수사록(癸未隨槎錄)」, 설계도 및 재료 등을 자세히 기록한 「헌성유고(軒聖遺稿)」, 일본 등 우리나라 인접국과의 외교 관계를 기술한 「증정교린지(增正交隣志)」 등 다양한 고문헌은 물론 배의 형태 및 배치 등을 엿볼 수 있는 국립해양박물관 소장 「근강명소도회 조선빙사(近江名所圖會朝鮮聘使)」, 일본 자하현립근대미술관 소장 「조선통신사선도(朝鮮通信使船圖)」 등 한국과 일본의 그림을 참고하는 한편, 안전한 항해를 기원하는 용 문양의 뱃머리, 매화·소나무·모란 등이 그려진 화려한 궁궐 단청을 발견하여 실물과 유사하게 복원하고자 했다. 또한 선박의 저판, 선수, 선미, 격벽, 갑판, 판옥, 돛대, 멍에 등 무엇을 제작하느냐에 따라 목재의 두께, 형태, 나뭇결의 방향, 연결 및 보강 방식을 달리했다. 재현된 선박은 통신사의 총 책임자인 정사가 탄 ‘정사 기선’으로 길이 34m, 너비 9.3m, 돛대 높이가 22m에 달한다. 이는 학술 및 고선박 연구를 통해 배의 구조와 형태를 찾고, 조선공학적 분석 방법으로 배의 원형을 밝혀낸 것으로, 이제까지 우리나라 전통배인 한선(韓船) 제작에 있어서 제대로 밝혀지지 않았던 부분을 상당 부분 보완한 결과물이다.

우리는 홍 학예연구사의 설명에 따라 목선 안을 이리저리 둘러보며 변변한 장비도 도구도 없이 이 웅장한 배를 만들었을 200년 전 사람들을 생각했다. 얼마나 많은 이들이 얼마나 많은 나무를 자르고 나르고 다듬었을까, 이 배의 갑판과 돛대와 판옥과 계단과 누각을 만들기 위해 얼마나 많은 톱질과 대패질이 필요했을까. 왜구의 나라로 향하는 통신사들의 마음은 어땠을까. 게다가 200년 전 바다는 지금과는 달리 더욱 험한 곳으로 여겨졌을 것이다. 영조 때 조엄(趙曮,1719~1777)은 조선통신사 정사로서 일본에 다녀오며 쓴 「해사일기(海槎日記)」에 이렇게 기록했다. “우리나라는 땅덩이가 좁아 나라 안이 멀어야 수천 리이고, 중국 사행도 4천 리를 넘지 않는다. 그런데 일본 사행은 왕복 1만1천300리에 그것도 5분의 3이 뱃길이다. 통신사의 노정이 이러하니 운수와 명의 소관을 어찌 알 수 있겠는가.”

우리는 홍 학예연구사의 설명에 따라 목선 안을 이리저리 둘러보며 변변한 장비도 도구도 없이 이 웅장한 배를 만들었을 200년 전 사람들을 생각했다. 얼마나 많은 이들이 얼마나 많은 나무를 자르고 나르고 다듬었을까, 이 배의 갑판과 돛대와 판옥과 계단과 누각을 만들기 위해 얼마나 많은 톱질과 대패질이 필요했을까. 왜구의 나라로 향하는 통신사들의 마음은 어땠을까. 게다가 200년 전 바다는 지금과는 달리 더욱 험한 곳으로 여겨졌을 것이다. 영조 때 조엄(趙曮,1719~1777)은 조선통신사 정사로서 일본에 다녀오며 쓴 「해사일기(海槎日記)」에 이렇게 기록했다. “우리나라는 땅덩이가 좁아 나라 안이 멀어야 수천 리이고, 중국 사행도 4천 리를 넘지 않는다. 그런데 일본 사행은 왕복 1만1천300리에 그것도 5분의 3이 뱃길이다. 통신사의 노정이 이러하니 운수와 명의 소관을 어찌 알 수 있겠는가.”

조선이 일본과 ‘통신’을 시작한 이유는 전쟁으로 훼손된 상호 신뢰 회복이었다. 조선은 임진왜란이나 정유재란과 같이 대의명분 없는 전쟁을 일으킨 일본을 도무지 믿을 수 없었다. 결국 조선과 일본 모두에게 가장 필요한 것은 서로에 대한 믿음이었고, 전후 처리와 신뢰 회복을 위한 양국의 노력이 필요함을 깨달았다. 그리하여 조선통신사는 양국의 긴급한 외교 문제 해결, 국교 재개, 새로운 통교 관계 확립 등 많은 성과를 남겼다. 약탈과 무력 침공이라는 반복되는 갈등 상황을 뛰어넘어 정치·외교적 측면에서는 평화와 공존의 관계를 추구하고, 학술·문화·예술 교류도 활발히 이어갔다.

이제 막 재항해를 시작한 조선통신사선처럼 ‘서로 속이거나 다투지 않고 진심으로 대한’ 한일 양국의 성신교린(誠信交隣) 정신도 함께 재현되기를 바란다. 역사를 돌아보는 것은 더 나은 현재를 만들고 미래를 설계하기 위한 것이다. 200년 전 조선통신사가 전한 역사적 메시지가 오늘날 더 큰 가치를 가질 수 있도록 한일 양국, 더 나아가 동북아 각국이 ‘갈등을 넘어 화해로’ 순항하기를 간절히 소망한다. 출처:동북아역사재단 뉴스레타 (윤유숙 한국고중세사연구소 연구위원) - 끝 -

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기