조선 왕릉

518년 역사를 가진 조선 왕조는 27대 역대 왕과 왕비 및 추존 왕과 왕비가 있는데, 이 왕족의 능을 왕릉이라 한다. 능.원·묘에 관련된 조선 왕조 왕족의 무덤은 모두 119기에 이른다. 그 중 능이 42기, 원이 13기 그리고 묘가 64기로 분류된다. 능원은 왕족의 무덤을 말하는 것으로, 능 · 원·묘로 묻히는 사람의 신분에 따라 그 명칭을 구분한다.

조선 왕릉은 봉분 조성 형태에 따라 나눠진다. 왕이나 왕비의 봉분을 별도로 조성한 단독의 형태를 단릉이라 하는데, 조선 왕릉 중 왕만 단독으로 있는 무덤은 장릉(단종)을 제외하면 건원릉(태조)과 정릉(중종)뿐이다. 쌍릉은 한 언덕에 나란하게 왕과 왕비의 봉분을 마련한 형태로 태종의 헌릉이 가장 돋보이는 쌍릉 양식을 띠고 있다. 삼연릉은 한 언덕에 왕과 왕비, 계비의 세 봉분을 나란하게 배치한 형태를 말하며, 경릉(헌종 · 효현왕후 · 효정왕후)이 유일하다. 동원이강릉은 하나의 정자각 뒤로 한 언덕의 다른 줄기에 별도의 봉분과 상설을 배치한 형태로, 성종 14년(1483) 정희왕후가 세조의 능 옆 언덕에 모셔짐으로써 동원이강의 형식을 이룬 광릉이 효시를 이룬다. 동원상하봉릉은 왕과 왕비의 능이 같은 언덕의 위아래에 걸쳐 각각 조성된 형태를 말한다.

합장릉은 왕과 왕비를 하나의 봉분에 합장한 형태로 조선 초 『국조오례의』에서 정한 조선 왕실의 기본 능제였다. 그리고 유릉(순종)은 조선의 마지막 왕릉으로, 유일한 동봉삼실의 삼합장릉이다.

조선 왕릉은 모두 우상좌하(오른쪽 위에 왕, 왼쪽 언덕 아래에 왕비)라는 유교의 예제를 따랐는데, 경릉(덕종비 소혜왕후)이 유일하게 왕비가 오른쪽에 자리하고 있다. 왕실에시 국상을 당하민 임시기구인 빈전도감, 국장도감. 신릉감을 설치하여 장례준비를 맡는다. 제일 먼저 왕이 묻힌 가을 정히는데, 지)는 배산임수(山水)로서 북나이 주산을 뒤로 하고 그 중허리에 봉분을 이루며 좌우로는 칭동과 백호의 산세를 이루고 왕릉 앞쪽으로 물이 흐르며 멀리 안산(山)을 바라보는 것을 표준으로 하였다. 왕릉 들머리에는 재실이 있고, 재실을 지나 능역에 들어서면 왕릉으로 들어가는 돌다리인 금천교(禁川橋)를 건넌다.

다리를 건너면 신성한 곳임을 알리는 홍살문이 있고, 이러한 홍살문 우측에는 능행 때 절을 하는 배위가 조성되어 있다. 절을 마친 왕은 홍살문을 통하여 정자각에 이르는데, 홍살문과 정자각을 연결하는 참도라는 박석돌길이 깔려 있다. 참도는 일반적으로 신도와 어도로 나뉘어져 있는데, 왼쪽의 신도는 등의 주인인 신이 다니는 길로서 오른쪽의 어도보다 약간 높고 넓다. 정자각 좌측에 비각이 있고 비각 앞쪽에는 수복방이, 정자각 왼쪽 뒤로는 축문을 태워 묻는 예감이 있다. 정자각 뒤쪽으로는 작은 동산 모양의 사초지로 이어지는데 이것은 조선 왕릉에서만 볼 수 있는 특징이다. 그 사초지 위에 오르면 장대석이라 부르는 긴 돌들이 단을 지어 놓여 있고, 장대석 위 능침에는 석인과 석마 그리고 장명등이 설치되어 있는데 장명등은 혼유석 앞 중앙에 놓인다. 석인은 문인석과 무인석으로 나누며, 문치주의를 내세웠던 조선 왕조 특성상 문인석을 무인석보다 한 단 더 높은 중계에 설치하였다.

가장 높은 상계에는 그 능의 주인이 영면한 봉분이 자리한다. 봉분 주변 3면에는 곡장이라는 돌담이 조성되어 있어 이곳을 능침이라 한다. 곡장 안에는 석호와 석양들이 봉분을 호위하고, 능침 중에서 가장 중요한 봉분을 병풍석이 휘감고 있다. 병풍석 외곽을 다시 둘러싸고 있는 난간석과 병풍석은 초기 조선 왕릉 양식의 특징이었으나 제7대 세조 때부터 병풍석을 생략한 난간석 왕릉들이 전통 왕릉의 양식으로 내려오게 된다. 곡장으로 둘러싸인 능침 가장 앞쪽 양편에는 각각 망주석이 세워져 있다. 익릉에서는 망주석 귀에 구멍 대신 세호를 새긴 것이 특징인데, 이는 임진왜란 이후에 주로 나타난 양식적 특징이다. 봉분 앞에는 혼유석인 석상이 놓여져있다. 태조 건원릉은 고려 왕릉 중 잘 정비된 현정릉(공민왕과노국공주의 능) 제도를 기본으로 조성되었으며, 이는 조선 왕릉 제도의 표본을 이루었다. 그 이후 『국조오례의』에 따라 능을 조성했는데, 현릉(문종)은 『국조오례의』 양식을 따르고 있는 가장 오래된 왕릉이다. 영조는 능제에 관심이 많아 『국조상례보편』을 펴냈고, 따라서 원릉의 석물제도는 이 『국조상례보편의 표본이라 할 수 있다. 예릉(철종)은 조선 왕릉의 상설제도에 따라 조성된 마지막 능이 되었고, 홍릉(고종)과 유릉(순종)은 황제의 능으로 다른 왕릉과는 다른 양식을 띠고 있는데, 중국 황제 명(明) 태조(太祖)의 효릉(孝陵)을 본

받아 조영하였다.

조선 8대 예종의 원비 장순왕후(章順王后, 1445~61) 한씨의 능이다. 장순왕후는 한명회의 셋째 딸이다. 세조때 한명회는 영의정까지 오르면서 권력의 중심에 서게 되었다. 병약한 세자(덕종)가 죽고 세조의 둘 째 아들(예종)이 왕세자에 책봉되자 한명회는 1460년 그의 딸을 세자빈의 자리에 앉혔다. 그러나 그의 딸은 다음해 인성대군을 낳고 산후병을 앓다가 17세 어린 나이로 승하했다. 장순왕후에 이어 예종도 짧은 재위기간을 마감하고 요절했다. 장순왕후는 아름답고 정숙하여 세자빈으로 간택된 뒤 시아버지인 세조에게 사랑받았다고 전해진다. 이에 세조는 왕세자빈에게 장순(章順)이라는 시호를 내렸다. 1470년(성종 1) 능호를 공릉이라 했고, 1472년 장순왕후로 추존되었다.

공릉은 처음에 세자빈묘로 조성되어 봉분의 난간석과 병풍석이 생략되었고, 석양 · 석호 각 2기씩만 등을 보호하고 있다. 봉분 앞에 혼유석과 장명등이 있으며, 양쪽 끝에 석마와 문인석이 서 있다.

문인석은 홀을 쥔 손이나 몸에 비해 큰 얼굴, 옷주름 등이 조선 초기의 양식을 그대로 따르고 있다.

조선 9대 성종의 비 공혜왕후(恭惠王后, 1456 ~74) 한씨의 능이다. 공혜왕후는 한명회의 넷째 딸로 순릉과 마주보고 있는 공릉의 장순왕후와 자매지간이다. 공혜왕후는 1467년 의경세자(덕종)의 둘째아들 자산군에게 출가했다. 효심이 깊은 예종은 세조의 장례를 치르면서 건강을 잃어 재위 14개월 만에 승하했다. 이때 예종의 아들 제안대군은 겨우 3세에 불과했고, 15세인 월산군은 병약하여 자산군(성종)이 왕위를 계승함에 따라 왕비로 책봉되었다. 공혜왕후는 어린 나이에 궁에 들어왔으나 예의바르고 효성이 지극해 삼전(세조비 정희왕후, 덕종비 소혜왕후, 예종 계비 안순왕후)의 귀여움을 받았다고 한다. 왕비로 책봉된 지 5년 만에 후사 없이 승하한 공혜왕후는 왕비의 신분이었기 때문에 세자빈의 신분으로 돌아가신 언니 장순왕후의 공릉에 비해 구성물이 더 많다.

병풍석을 세우지 않았을 뿐 능제나 상설 제도는 모두 조선 초기의 제도를 따랐다.

혼유석을 받치고 있는 고석은 네 개이며 귀면문이 새겨져 있다.

난간석의 작은 기둥은 태조의 건원릉과 태종의 헌릉을 본받았다.

영조의 장자 진종(眞宗, 1719~28)과 효순황후(孝純皇后, 1715 ~51)의 능이다. 진종은 1725년 7세에 왕세자에 책봉되었으나 1728년 숨을 거두자 시호를 효장(孝章)이라 했다. 영조는 사도세자를 뒤주에 갇혀 죽게 한 뒤 사도세자의 맏아들인 왕세손(정조)을 효장세자의 양자로 입적시켜 왕통을 잇게했다. 정조가 즉위함에 따라 효장세자는 양부(養父)로서 진종으로 추존되었으며 그 후 1908년 황제로 추존, 진종소 황제가 되었다. 효순황후는 1727년 세자빈에 간택되었고, 1735년 현빈(賢嬪)에 봉해졌으나 37세에 소생 없이 승하했다. 정조가 즉위한 후 효순왕후로 추존되었으며, 1908년 다시 효순소황후로 추존되었다.

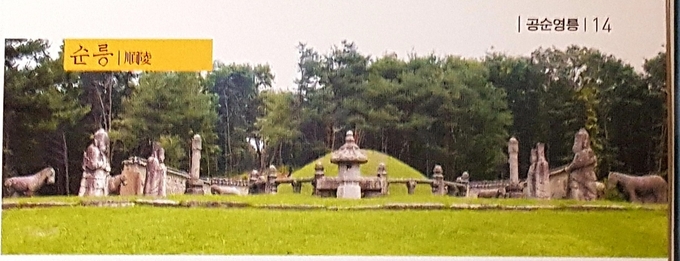

영릉은 세자와 세자빈의 예로 등을 조성했기 때문에 다른 능들에 비해 간소하게 꾸며졌다. 동원이봉의 쌍릉으로 봉분 주위에 병풍석과 난간석 모두 생략되어 있다. 석양과 석호각한 쌍이 등을 호위하고 있으며 봉분앞에 각각 혼유석을 두고 망주석 한쌍이 서 있다. 또 명릉식의 사각장명등과 문인석이 아담하게 제작되어 있으나 무인석은 생략되었다.

정자각은 우측(보는 방향)에는 비각이 두 채 있다. 위에 있는 비각에는 능조성 당시의 세자 신분의 능비가 있으며, 아래 비각에는 정조 때 왕으로 추존한 후 세운 비와 순종황제 때 황제로 추존하고 세운비 2기가 있다.

정자각은 우측(보는 방향)에는 비각이 두 채 있다. 위에 있는 비각에는 능조성 당시의 세자 신분의 능비가 있으며, 아래 비각에는 정조 때 왕으로 추존한 후 세운 비와 순종황제 때 황제로 추존하고 세운비 2기가 있다.

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기