특집 4 철도역사 기행

기차역은 언제 생겼을까 역사 따라 흐르는 기차역 풍경

굉음을 내며 달리는 기차, 어디로 가는지 알 수가 없다. 그런데 돌아보니 그 뇌성도 저 청산과 마주하니 그저 오고가는 것일 뿐.

'기차'라는 서구이기를 보고 놀랐을 법하다. 그런데 그 뇌성벽력'은 어쩌면 당시 세태의 어지러움과 혼돈을 말하는 것 같다.

종일토록 뇌성벽력 소리만 들릴 뿐

(終日惟聞霹靂聲 종일유문벽력성)

큰 고래 바다 나간 길이 따질 수 없다.

(長鯨出海不論程 장경출해불논정)

(무심히 기차 수레 밖을 이야기해보니)

(無心話及車輪外 무심화급차륜외)

청산은 보내고 맞이함만 있을 뿐이라

(只有靑山管送迎 지유청산관송영)

- 매천 황현 기차를 보다. 1909년

물끄러미 쳐다본다. 왼 종일 뇌성 벽력소리 뿐이다. 다른 소리는 들리지 않고 들을 수도 없다. 그 소리 따라가 본다. 큰 고래가 바다로 나간 길 따질 수 없다 했는데, 저 기차도 어디까지 갈지 알기 어렵다. 기차를 큰고래로 비유했다. 무심코 기차 바퀴 밖을 이야기해 본다. 인간들이 사는 세상 밖이다. 돌아보니 청산이다. 그 청산, 보내고 맞기만 한다. '기차를 보고 쓴 시이다. 언제쯤일까. 누구의 작품일까. 어디였을까.

우선 작품의 주인공, 매천 황현(1855~1910) 선생이다. 조선말기~대한제국기의 순국지사. 시와 문장으로 알려졌고 많은 저술을 남긴 학자. 매천의 문집에 있는 기차(汽車)'란 제목의 시이다. 호남학연구소 편 〈매천전집1>(1984)에 실려 있다.

시기는 언제인가. 매천의 문집은 연도별로 분류되어 있다. 이 시는 '기유고(己酉考)‘에 실려 있다. 기유년, 1909년이다. 이 연대가 있음으로서 어디인가에 대한 단서도 찾아진다. 황매천은 광양에서 태어났고 뒤에 구례에서 살았다. 지역 연고로 보면 경전선(慶全線)이나 전라선 (全羅線) 어딘가의 산기슭에서 기차를 보며 지은 시로 연상 할 수 있다. 경전선, 호남선 송정리에서 경부 삼랑진까지의 동서를 가로지르는 철도, 전라선, 익산(이리)에서 여수까지 이어지는 철길, 전라선의 구례구역쯤일까? 경전선의 광양역쯤일까? 그런데 두 곳 다 아니다. 전라선은 1914년 첫 구간(이리-전주)이 개통되었다. 경전선은 1905년 마산 구간이 개통되었지만, 섬진강을 건너는 철길은 1968년에 열린다. 황매천이 연고지인 광양이나 구례에서는 기차를 볼 수 없었던 셈이다.

매천이 “기차” 시를 지은 1909년 당시 개통되어 있던 철도는 경인선(노량진 인천, 1899년)과 경부선(서울-부산, 1905년), 경의선(서울-신의주, 1906년)이다. 이렇게 보민 황매천이 기차를 보면 시를 지은 곳은 서울 나들이를 할 때 경부선 어간으로 보인다.

굉음을 내며 달리는 기차. 어디로 가는지 알 수가 없다. 그런데 돌아보니 그 뇌성도 저 청산과 마주하니 그저 오고가는 것일 뿐. '기차라는 서구이기를 보고 놀랐을 법하다.

황매천의 역사 저술인 <매천야록(梅泉錄)>의 1909년 기록에는 철도 이야기가 나오기도 한다. 5월 기록으로 정부에서 호남철도부설권을 철회하였다는 내용이다. 여기에서 말한 '호남철도는 지금의 호남선을 말한다. 경부선의 대전역에서 분기되어 논산 익산 · 김제 · 정읍 · 장성 · 나주 · 무안을 거쳐 목포시에 이른다. 철도의 부설에 대한 논의는 1896년 프랑스 휘브릴사의 그리루가 경의선 · 경원선과 함께 서울 목포 간 경목선 부설권을 한국 정부에 요구한 것이 효시가 되었다. 그 뒤 일본을 비롯한 여러 국가들이 치열한 경쟁을 벌였다. 이에 한국 정부는 경목철도 부설에 대한 자영을 주장해 1904년 5월 호남철도주식회사를 설립했고, 직산-강경 군산에 이르는 선과 공주 목포 간의 철도부설권을 철도원에 청원했다. 말하자면 우리 정부가 직접 뛰어든 것이다. 1894년 7월에 의정부 공무아문에 철도국을 둔 것이 우리나라 공식 철도 업무 수행을 위한 최초의 기구이다. 호남선은 1910년 1월에 대전에서부터 공사를 실시해 대전 연산 간 39.9km를 1911년 7월에 개통한 이래 구간별로 철길이 열렸고 학교 목포 간35.2km를 1913년 5월에 개통해 1914년 1월 22일에 목포에서 호남선 전통식을 거행했다.

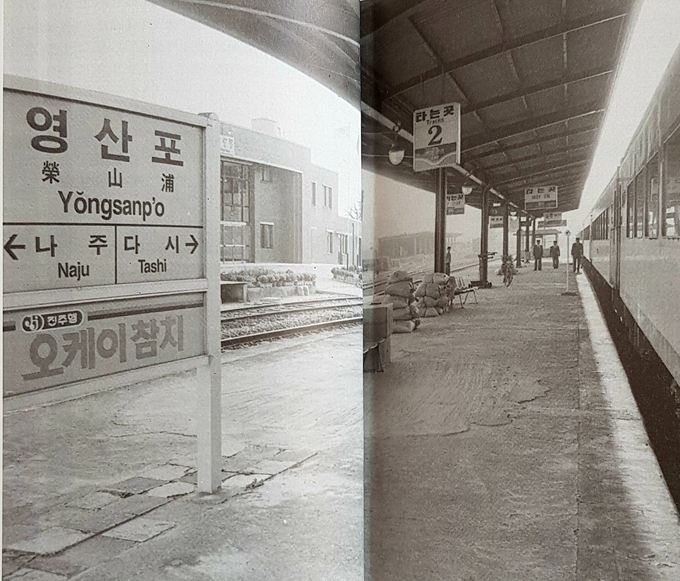

항일학생독립운동의 진원지 나주역, 1929년

철도와 역은 대규모 물산과 각지의 사람들의 이동에 큰 구실을 한다. 통학'과 통근은 또 하나의 사회 풍습이 되었다. 지금과 마찬가지로 근대기에도 도시로 몰리기 마련, 나주 등 전남권 중소도시에서는 광주로 오갔다. 이 가운데 역사적인 의미가 큰 곳이 나주역과 광주역이다. 1929년 11월3일 전국 119개교 5만 4천명의 학생들이 참여해 민족의 독립을 외치며 총궐기했던 민족해방운동, 광주학생독립운동의 진원지가 나주역이다. 1929년 10월 30일 나주역 출구를 벗어난 한일 기차통학생들의 충돌 사건, 기차통학생이던 광주중 일본학생 수명이 같은 통학생인 광주여고보 한국인 여학생들을 기차 안에서 희롱하고 댕기머리를 잡아 다니는 등 행패를 부렸다. 이를 본 여학생의 동생이 나주역에 도작하자 일본 학생을 불러 세워 얼굴을 향해 주먹을 날린 것.

당시 일인 학생들이 '센징' 운운하자 민족감정이 폭발해 한인 학생30명과 일인학생 50명이 난투극 을 벌린다. 때마침 순찰하던 일인 경찰은 한인 학생을 오히려 힐문. 다음 날31일에도 광주행 상학차(上學車)와 나주행 하학차에서 시비가 벌어졌고, 일인 차장은 한인 학생만 통학권을 압수하는 등 일인 학생을 두둔. 11월 1일 오후에는 하학차가 광주역을 출발하기 직전 광주중학생 30여명이 전날의 복수를 하겠다고 광주역으로 몰려온 것. 한인 학생 20여명은 황급히 기차에서 내려 개찰구 목책을 사이에 두고 대치, 양측의 긴장은 11월 3일 폭발하고 만다. 일제의 소위 4대명절의 하나라는 명치절, 일요일인데도 소집된 광주고보생들은 일본국가 제창 시 침묵으로 저항하고 행사가 끝나자 수십 명씩 거리로 뛰쳐나간다. 편파보도를 한 신문사에 항의하고 윤전기에 모래를 뿌리고, 일인 학생들은 광주역 쪽으로 도주하고, 다시 광주역 일대에서 한인 통학생, 광주고보 기숙사생, 광주농업학교생 등 한인학생들과 일인 학생이 충돌한다. 손에는 야구배트와 농기구, 각목, 장작개비, 군중들이 몰려들고 광주경찰서에는 전 경찰력과 기마경찰대, 소방대까지 출동 명령이 내려진다. 양측 2백 여 명의 학생 수는 대등했으나 사기는 한인 학생이 압도적 우위, 일인 학생들은 패주, 다시 학교에 돌아와 일제 타도 의지를 전하기 위해 시위를 전개하자고 제의해 다시 시가지로, 신국으로 퍼져 119개고 만4천여 명 참여한 전국학생독립운동으로 번진다. 물론 통학열차에서의 한일학생 충돌 자체가 발화선이 되긴 했지만, 이미 항일 민족감이 오래 전부터 자리 잡고 있었다. 3·1만세운동과 독서회 등의 의식의 성장, 일제의 경제 침탈 등, 나주역은 ‘광주학생독립운동진원지’로서 전라남도, 기념물로 지정되어 있다.

광주역은 대인동 현 소방서 부근이었으나 지금은 흔적을 찾을 길 없다.

선비의 시, 화가의 산수화로, 형상화된 기차 1935, 1936년

1920~30년대에 이르면 기차 여행이 유행이 된다. 장흥, 강진 등 남부사람들은 영산포역이 기점이다. 1935년 4월 28일 9시, 한 무리의 선비들이 길을 나선다. 장흥군 용산면 국정마을, 정기차를 타고 장흥읍 자동차연합소, 다시 대절차를 타고 영산포에 이른다. 김주현, 이정원, 김병룡, 송재우, 위복량, 위계룡 등 열 세명. 점심을 먹고 나서 한 구절을 읊는다.

차타고 차분히 유상함이 이제 비롯되는데,

겨우 영산에 이르러 활연함을 깨달았네..

기적소리 길게 내며 출발을 재촉하니

행인들이 바삐 오가니 연기처럼 먼지이네..

언젠가는 차를 타고 차분하게 세상 풍물을 보며 감상하고 싶다. 이제야 출발, 여러 벗들과 함께 만난다. 영산포에 이른다. 이윽고 역이다. 이제 저 큰 도회와 역사 현장을 보리라. 생각만 해도 세상이 확 트인 듯하다. 이윽고 기차가 들어온다. 기적소리 길게 울린다. 연기처럼 먼지가 인다. 곧 출발한다는 것, 승객들이 바삐 움직인다. 내리는 이 별로 없고 대부분 타는 사람들이다. 향촌 선비의 눈에 비친 영산포역 경관이다.

이윽고 한 밤. 8시51분 직행기차를 탄다. 밤새 달려 4월29일 7시 경성 남대문역전에 이르러 또 한 수를 짓는다. 장흥선비 정강 김주현(1890~1960)의 탐승록(探勝錄)이다. 조선 왕궁을 들러 보고 인천, 개성, 금강산 여행을 한다. 다시 돌아오는 길 또한 기차 여행이다.

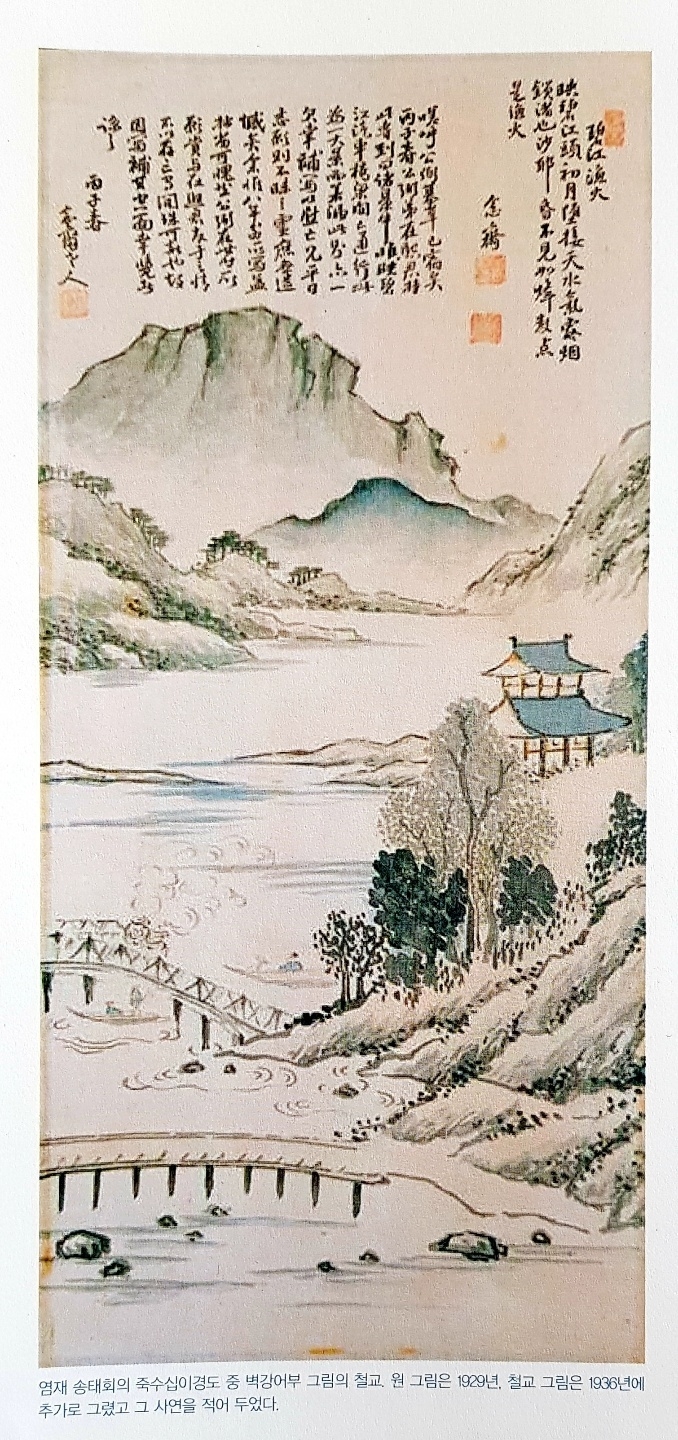

또 다른 자료를 보자. 선비화가가 그린 능주 죽수십이경도 한국화그림, 염재 송태회(1872~1941) 작, 죽수(竹樹)는 능주의 별칭. 화순 남면 사평리 출신, 교육자이자 서화가, 근대 호남화단의 마지막 시서화 삼절.

그런데 그가 그린 산수화에 기차가 보인다. 전통 남종화를 이어받았다는 작가의 그림에 철도교량 실경이 그려진 것이다. 그림이 그려진 사연 또한 흥미롭다. 원그림은 1929년 2월에 그렸다. 벽강어부(碧江漁夫), '영벽강의 고기잡이'라는 시를 곁들인 그림이다. 영벽강은 지석강의 이칭, 원래 공필 양재명(1882~1934)이 자신이 지은 죽수십이경시에 송염재에게 그림을 그려 달라 한 것이다.

역과 철도, 고금의 역사와 현장이 함께 하기를

우리나라의 철도는 1889년에 조선 정부에서 철도 부설 문제를 논의한 것이 시발인 듯싶다. 1896년에 프랑스의 경의선 등 철도부설권 요구가 있었고, 1899년에는 경인선이 개통되었다. 물산과 인구의 이동에 큰 변화를 가져 왔다. 증기기관차로 시작해 이제는 고속전기기관차가 '날아다닐‘ 정도이다. 역사를 이어 현실 생활에서는 날로 발전하고 있는 것이다. 역사 따라 풍물 따라 살펴보니 문학으로 그림으로 형상화하기도 했다. 때로는 항일 민족운동의 진원지로서도 큰 구실을 했다. 그리고 역과 철도, 그 역사 현장은 많은 변화를 함께 하고 있다. 철도공원이나 박물관이 있기도 하지만, 기억 속에서 잊혀져 버린 곳도 많다. 철도 시설물은 구 서울역사가 국가 사적으로 지정되어 있다. 문화재보호법에 등록문화재 제도가 도입되어 잘 남아 있는 역사 건물이나 급수탑, 증기기관차, 터널, 대한제국기 철도 통표(通票), 대한제국기 경인철도 레일, 쌍신폐색기(雙身閉塞器) 등이 등록문화재가 되었다. 2002년에 태백 철암역두 선탄시설(鐵岩驛頭 選炭施設)이 등록문화재 21호로 지정된 것이 처음이다. 2004년에는 경의선 장단역 증기기관차(파주시 문산읍 마정리)도 지정되었다. '철마는달리고 싶다’는 이 시대의 화두를 담고 있는 유산이다.

한국철도공사에서는 2011년에 ‘철도문화재 관리 지침’을 제정하여 공사 소유의 철도유물을 철도기념물과 준철도기념물로 지정하고 있다. 철도기념물은 철도사적으로 보존가치가 있는 철도유물이다. 1935년 만들어진 증기기관차 터우 5형'이 2012년에 1호로 지정된 이래 조선총독부 철도국의 '정규도 및 표준도로 50호까지 지정되었다. 준철도기념물은 향후 역사적, 기술적, 교육적으로 보존할 가치가 있을 것으로 판단되는 것이다. 1963년 생산된 ‘객차(비둘기호)'가 1호로 지정된 이래 1958년 교통부부우회가 만든 '칠도창설제59주년 기념 종합체육대회' 자료가 80호로 지정되었다. 역사와 현장을 함께 보고 즐길 수 있는 계기가 마련되기를 기대해 본다. 출처 : 대동문화 / 글 김희태 전라남도문화재전문위원

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기