지금 우리는 한치 앞이 보이지 않는 혼돈의 기로에 있다. 이 기로에서 현재의 암울한 시대가 필요로 하는 위대한 여성 선각자의 발자취를 따라 가본다.

바로 최용신(崔容信)선생 이다.

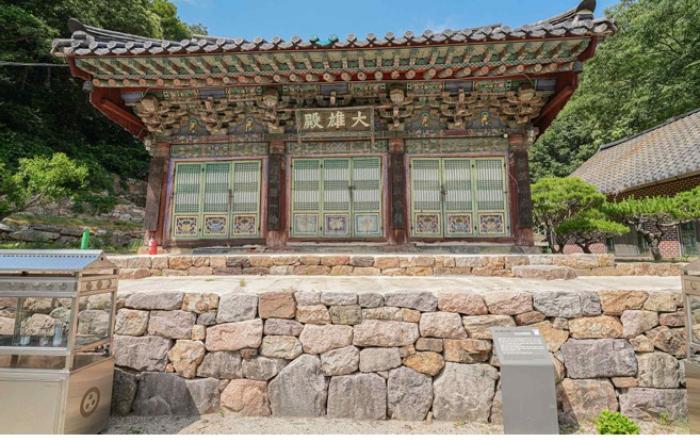

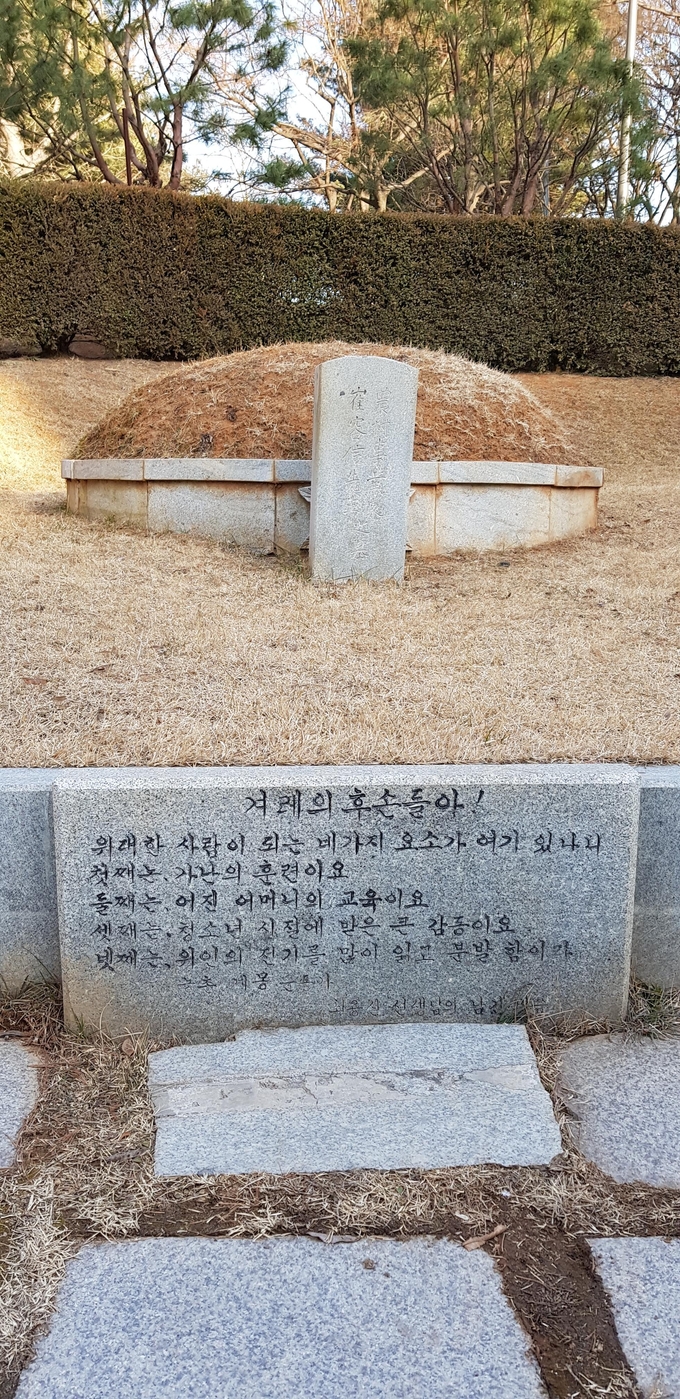

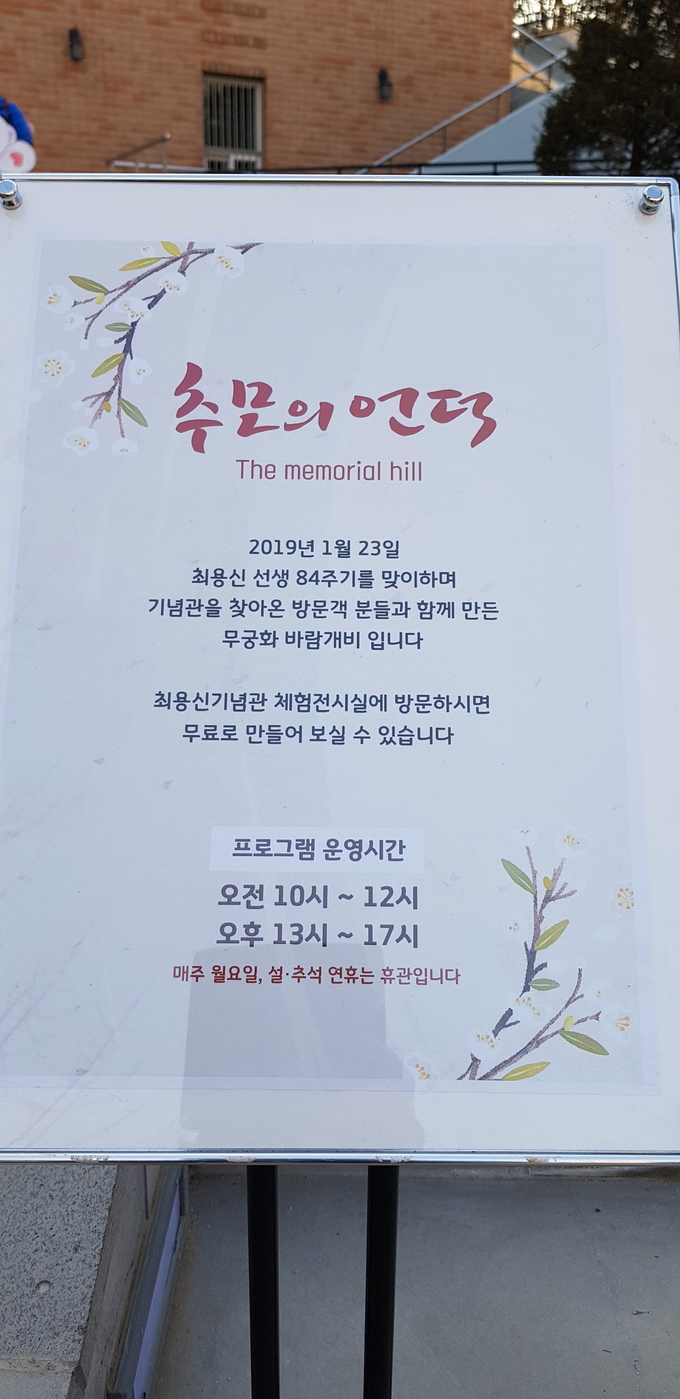

기자는 안산 샘골에 있는 최용신 기념관을 찾았다. 현재 기념관은 안산시와 보훈처의 관리로 운영되고 있으며, 안산시 향토유적 제18호인 최용신 묘소가 함께있다.

최용신(崔容信)은 심훈의 대표작인 〈상록수〉에서 채영신의 모델이 된 인물로 알려져 있다. 본관은 경주(慶州). 함경남도 덕원 출신. 아버지 창희(昌熙)의 5남매 중 셋째로 태어났으며, 할아버지가 인재양성을 위해 사재를 털어 학교를 설립할 정도로 교육열이 높은 집안 이었다. 루씨여자고등보통학교를 거쳐 1928년 서울 감리교 협성여신학교(현, 감리교 신학교)에 입학하면서 농촌계몽운동에 깊은 관심을 갖고 참여하기 시작하였다. 여기서 황애덕의 가르침을 받으며 평소에 바라던 농촌계몽운동의 포부를 키웠다.

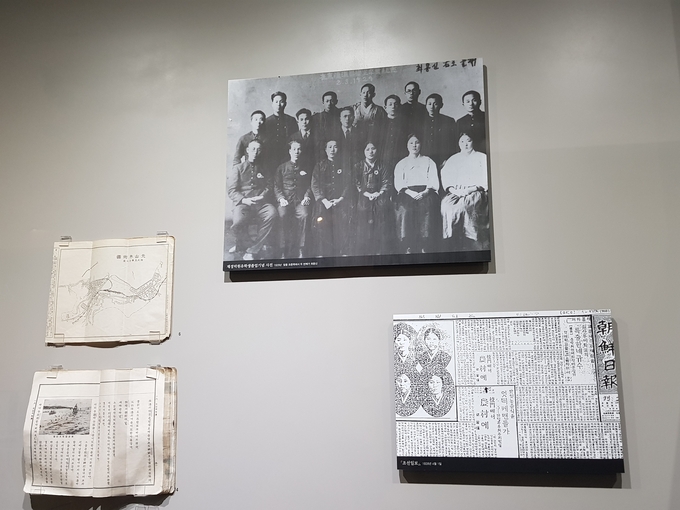

황애덕(黃愛德, 황에스터)의 지도로 농촌운동이론을 터득하는 한편, 1929년 황해도 수안에서 동료 김노득과 함께 3개월 동안 실제적인 운동을 전개하였다.

감리교선교사 밀러(Miller)의 후원을 받고 YWCA 소속으로 하여 경기도 수원군 반월면 샘골(지금의 안산시 상록구 본오동)에서 농촌교육을 시작하였다.

'나의 몸과 마음을 남김없이 태워 이 마을을 밝히도록 해주소서.'

농촌 계몽에 나선 최용신이 1931년 샘골(안산시 본오동)에 도착해 올린 기도다. 신학교에 다니다 농촌 운동에 뛰어든 지 2년여, 경험이 쌓이고 자신감도 있었지만 주민들의 반응은 여느 곳과 똑같았다. '곰보 신여성'에 대한 편견도 없지 않았다.

(일왕이 있는 방향으로 동방요배를 강요하는 그림)

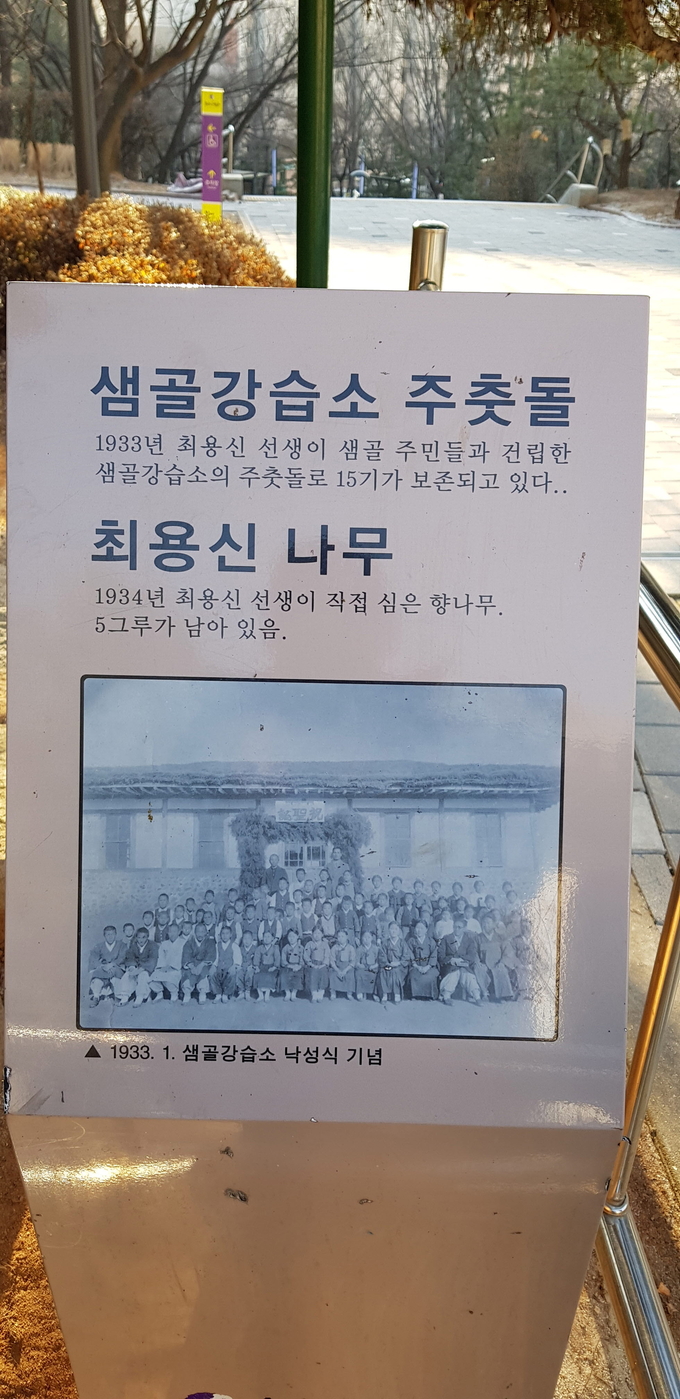

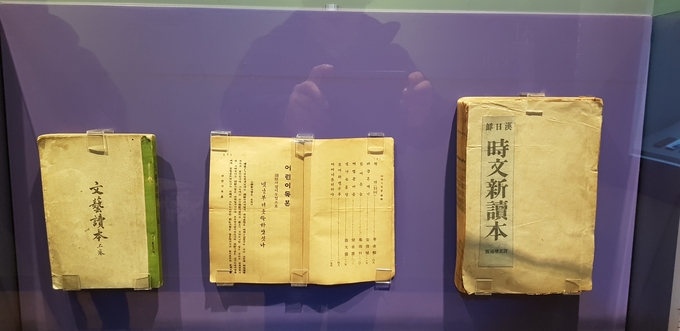

교육내용은 문맹퇴치를 위한 한글 강습뿐만 아니라 산술·보건 및 농촌생활에 필요한 상식과 기술, 애국심과 자립심을 북돋우는 의식계몽 등에 힘을 기울였다. 사람들의 호기심은 2년의 시간이 흐른 뒤 적극적인 참여로 바뀌었다. 샘골 사람들은 스스로의 힘으로 학교를 짓고 공동 생산을 늘렸다. 주민들의 단결을 일제가 반길 리 만무. 110명이 다니던 강습소의 학생 수를 60명으로 묶어버렸다.

최용신은 정원 초과에 걸린 50여 명의 학생들을 버리지 않고 따로 야학을 차려 가르쳤다.

샘골에서 행한 최용신의 노력과 지도력으로 새로운 학원건립운동을 전개하여 1933년 설립에 성공하는 등의 노력에 당시 김활란(金活蘭) 등은 최용신의 노력을 높이 평가하고, 여러 방면으로 지원하기도 하였다.

한편 한국 농촌발전을 위해 더 공부할 필요를 느껴 1934년 봄 일본 고베 여자신학교[神戶神學校] 사회사업학과에 입학했으나, 누적된 영양실조와 중노동의후유증이 각기병으로 번져 6개월 만에 귀국하게 되어, 최용신은 고향 원산에서 요양할 생각이었지만 샘골 주민들이 '누워만 있어도 좋다'며 모셔갔다. 그 후 최용신崔容信은 몸이 다소 나아지자 농촌교육을 계속 전개하다가 다시 지병이 도져 장중첩(腸重疊)으로 2번의 수술을 받았으나 합병증인 화농복막염으로 결국 죽었다. 그녀는 죽음 앞에서도 농촌을 걱정했다. “나는 갈지라도 사랑하는 강습소는 영원히 경영하여 주시오. ······샘골 여러 형제를 두고 어찌 가나, 애처로운 우리 학생들의 전로(前路)는 어떡하나······”라는 유언을 남기고 1935년 1월 23일 꽃다운나이 26세로 눈을 감았다.

'샘골의 성자' 최용신은 26세의 짧은 삶을 살았지만 심훈의 소설 《상록수》로 다시 태어났다. 소설 주인공 '채영신(蔡永信)'의 모델이 최용신 이라는 설득력 있는 주장이다. 사람들의 마음속에서 영생을 얻은 최용신은 푸르디푸르게 살아 있다. 최용신을 가장 가까이에서 체험한 이들은 자신들이 느낀 최용신 선생의 정신을 사랑이라고 말했다. 국권상실기의 암울한 시대에 여성의 몸으로 농촌계몽과 민족의식 고취를 위하여 순교자적인 활동을 한 인물로 평가되고 있다. 국가와 민족수호를 위해 '교육'에 헌신하셨던 최용신 선생, 어려운 오늘을 살아가고 있는 이 시대에 최용신 선생의 정신이 간절 할 때다

그녀의 업적을 기리기 위하여 1964년 한국여성단체협의회에서는 용신봉사상(容信奉仕賞)을 제정하여 해마다 시상하고 있다.

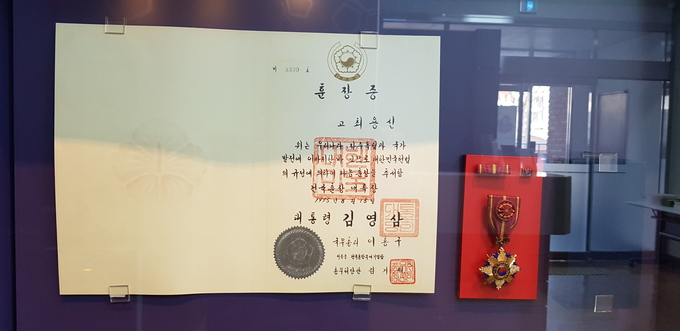

정부에서도 그녀의 공훈을 기리어 1995년 건국훈장 애족장을 추서하였다.

최용신 선생이 직접 쓴 샘골 강습소의 교가에서 그녀의 정신을 엿 볼 수 있다.

<샘골강습소의 교가>

반월성 황무지 골짜기로 따뜻한 햇빛은 찾아오네

우리의 강습소는 조선의빛 우리의 강습소는 조선의빛

오늘은 이 땅에 씨 뿌리고 내일은 이당에 향내 뻗쳐

우리의 강습소는 조선의 싹 우리의 강습소는 조선의 싹

황해의 깊은물 다마르고 백두산 철봉이 무너져도

우리의 강습소는 영원무궁 우리의 강습소는 영원무궁

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기