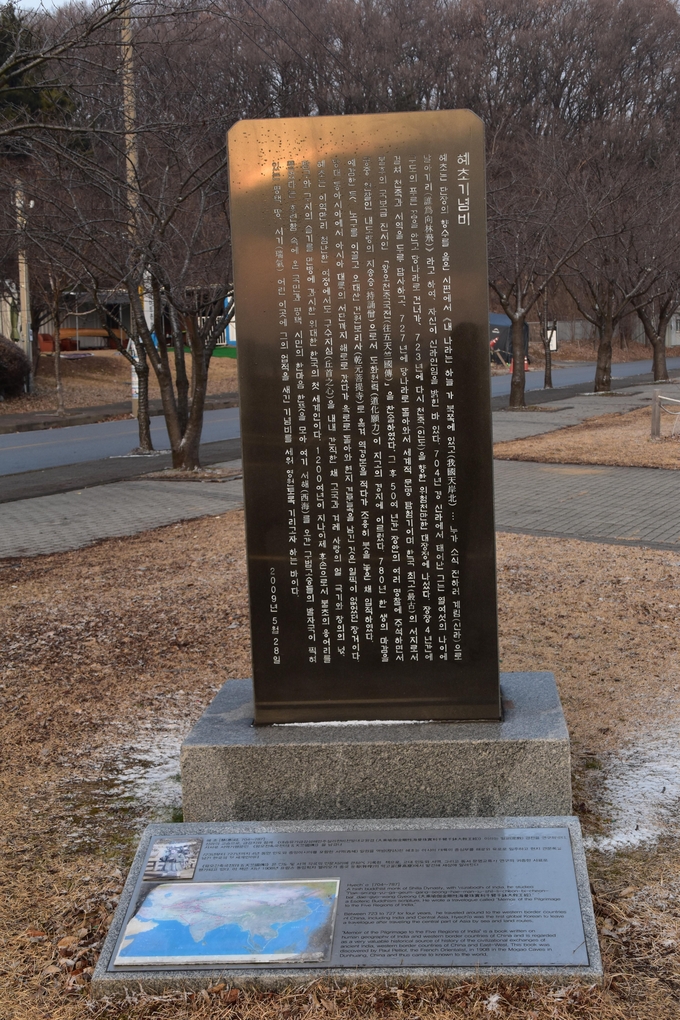

평택호를 굽이돌아 마안산 입구 모래톱공원에 평택시가 2009년5월에 세운 혜초기념비가 서있다.

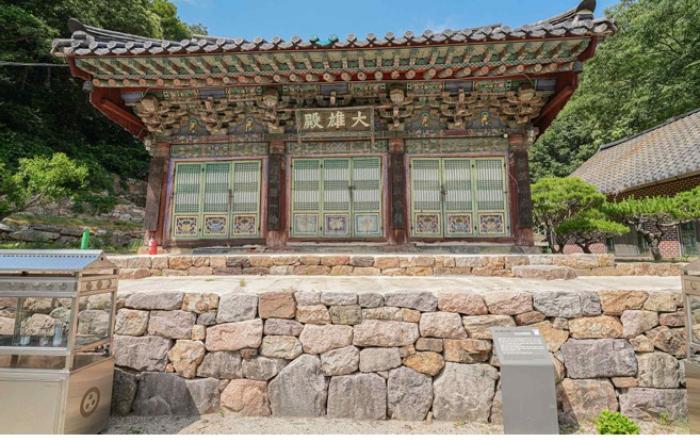

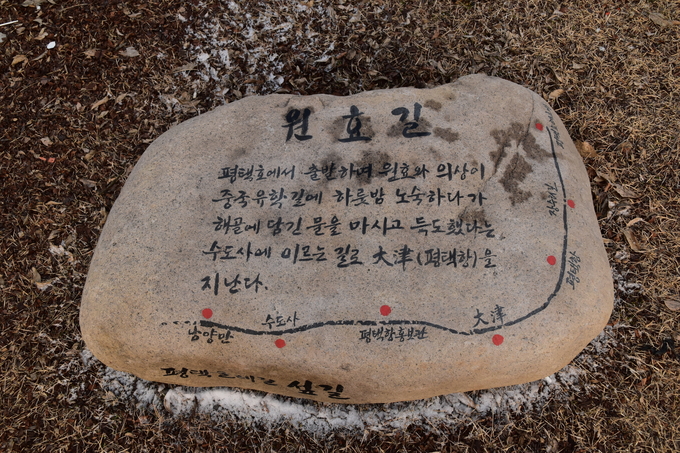

혜초는 신라 성덕왕때의 고승이며, 700년 전후로 출생한 것으로 추정되며, 사망은 중국 오대산 건원보리사에서 787년에 입적한 것으로 알려졌으며, 서라벌(경주)에서 출발하여 이곳 평택에서 당나라를 거쳐 인도로 도착한 뒤 세계에 대한 앎을 추구한 우리나라 최초의 선각자다.

혜초가 남긴 왕오천축국전은 다섯개의 천축을 거쳐 아랍에 이르기까지 현지의 견문을 기록으로 남겼으며,

당시의 인도(8세기)와 중앙아시아에 관한 세계유일의 기록이며 당시 실크로드와 세계문명사를 밝히는 인류 공동의 문화유산으로서 연구가치를 가지고있는 중요한 자료다.

헤초에 대한 기록은 다음백과에서 인용하였다.

혜초는 밀교(密敎)를 연구하였고, 인도여행기인 ≪왕오천축국전 往五天竺國傳≫을 저술하였다. 719년(성덕왕 18) 중국의 광주(廣州)에서 인도 승려 금강지(金剛智)에게 밀교를 배웠다. 금강지는 남인도 출신으로 제자인 불공(不空)과 함께 중국으로 건너와서 밀교의 초조(初祖)가 되었다.

금강지는 당시 장안(長安)·낙양(洛陽) 등지에서 밀교를 가르쳤는데, 이 때 혜초가 그의 문하에 들어갔으며, 혜초가 인도구법을 결심한 것도 스승의 권유 때문으로 보인다.

그가 구법여행을 떠난 연대는 확실하지 않으나 723년경으로 추정하고 있다. 인도로 가는 여행도 해로였는지 육로였는지 불분명하다. 그는 만 4년 동안 인도를 여행하였고, 카슈미르(Kashmir)·아프가니스탄·중앙아시아 일대까지 답사하였다. 다시 장안으로 돌아온 것은 30세 전후였다.

733년 장안의 천복사(薦福寺)에서 도량을 열고 스승 금강지와 함께 ≪대승유가금강성해만수실리천비천발대교왕경 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大敎王經≫이라는 밀교경전을 연구하였다.

이 때 금강지는 이 경전의 한역(漢譯)을 시작하였는데, 혜초는 필수(筆受)를 맡았다. 그러나 그 이듬해 가을에 금강지가 죽었으므로 이 사업은 중단되었고, 금강지의 유언에 따라 이 경의 산스크리트 원문은 다시 인도로 보내지게 되었다.

금강지가 죽은 이후 혜초는 금강지의 제자였던 불공삼장으로부터 다시 이 경전의 강의를 받고, 774년 가을 대흥선사(大興善寺)에서 다시 역경을 시작하였다. 그러나 불공은 이보다 수개월 전인 6월에 죽었기 때문에 이 연대에는 다소간의 문제가 있다.

오늘날 불교학계에서는 혜초와 불공의 경전번역을 1년 앞당겨서 단정하고 있다. 이 때 그는 불공의 6대제자 가운데 제2인자로 유촉(遺囑)을 받았다. 또, 그에 관해서는 ‘신라인’이라고 분명히 밝히고 있다.

따라서, 중국 밀교의 법맥을 금강지―불공―혜초로 손꼽을 수 있다. 불공이 죽은 직후 동문·제자들과 함께 황제에게 표문을 올렸다. 그 내용은 스승의 장례에 대하여 황제가 베풀어준 하사(下賜)에 깊은 감사의 뜻을 표하고, 또 스승이 세웠던 이 사찰을 존속시켜 달라는 청원이었다. 그 뒤 수년 동안 장안에 머물러 있다가 780년 불경을 번역하기 위하여 오대산으로 들어갔다.

오대산은 불공이 오래 머무르던 곳이며, 첫번째 제자인 함광(含光)도 여기에 머무르고 있었다. 노년을 오대산의 건원보리사(乾元菩提寺)에서 보내면서, 전에 필수를 맡았던 ≪천비천발대교왕경≫의 한역과 한자음사(漢字音寫)를 시도하여 약 20일 동안 이 한역본을 다시 채록하였다. 그 이후의 기록은 전하지 않으며, 787년에 입적하였다.

그가 살아 있을 때 신라로 귀국한 흔적은 없다. 이미 신라에는 명랑(明朗)을 중심으로 하는 신인종(神印宗)이 성립되어 있었기 때문에 혜초가 공부한 것은 그와는 별도의 밀교였던 것으로 보이며, 불공과의 관련으로 미루어보아 그는 정통밀교를 표방한 인물이라고 볼 수 있다.

당시의 중국 유학승들이 인도에 간 중요한 목적 가운데 하나는 나란다(Nálanda)라는 불교대학에서 수학하려는 것이었다. 그러나 그의 경우, 나란다에서 공부한 흔적도 없다.

따라서, 단순히 불적지(佛蹟地)를 참배하고 밀교를 공부하려는 목적으로 인도에 갔음을 알 수 있다. 그의 밀교와 신라의 밀교가 어떠한 관련이 있는가는 검토해 보아야 할 문제이며, 그에 관한 기록이나 저술에서 언제나 ‘신라인’임이 강조되고 있는 점으로 보아 그가 어떠한 형태로든지 고국과 관련을 맺었으리라고 추론해 볼 수 있다.

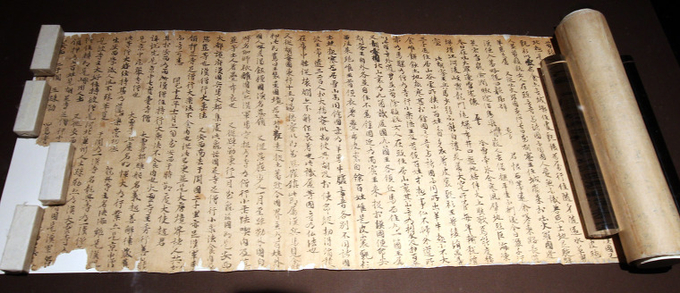

〈왕오천축국전〉

3권 가운데 일부와 〈대승유가금강성해만수실리천비천발대교왕경서 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大敎王經序〉 및 〈하옥녀담기우표 賀玉女潭祈雨表〉가 전한다.

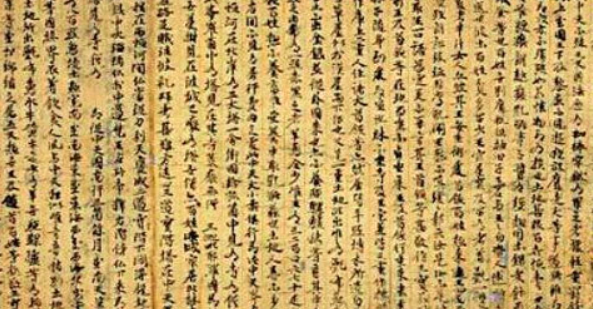

1권. 필사본. 총 6,000여 자로 두루마리 형태인데, 일부분만이 현존한다.

'오천축국으로 여행갔던 기록'이라는 말로, 천축국은 인도이며 오천축은 인도가 넓기 때문에 동서남북과 중앙의 다섯 지방으로 구분해 한꺼번에 부른 이름이다. 1908년 3월 프랑스의 탐험가 펠리오가 중국 둔황[敦煌]의 천불동(千佛洞) 석굴에서 발견한 문서 속에 포함되어 있었다. 〈왕오천축국전〉은 앞뒤 부분이 떨어져나가 책이름과 저자를 알 수 없었으나, 펠리오가 당(唐)의 혜림(惠琳)이 지은 〈일체경음의 一切經音義〉라는 불경주석서로 이를 알아냈다.

원래 이 책의 원본은 3권이었다고 하나, 현존본은 사본(寫本)으로 전체내용인지 요약본인지를 알 수 없다. 내용은 중부 인도 갠지스 강 유역의 마가다국(Magadha : 지금의 비하르) 기행에서 시작한다. 이 나라는 16대국(大國) 중 하나로 불교가 가장 성행해 유적도 많은 곳이나, 혜초 방문 당시에는 힌두교가 보다 성행했다. 그는 여기서 서북쪽으로 쿠시나가라(Kusināgara : 지금의 카시아)로 갔는데, 이곳은 석가모니가 입멸(入滅)한 곳이다.

그는 이곳에 다비장(茶毘場)과 열반사(涅槃寺) 등이 있음을 기록했다. 1개월 동안 다시 남쪽을 여행해 바라나시 (Varanasi)에 이르렀는데, 여기에는 석가모니가 처음 설법한 녹야원(鹿野苑)이 있으며, 약 1세기 전에는 당나라의 현장(玄奘)도 찾아왔던 곳이다. 다시 동쪽으로 가 라자그리하(Rājagrha 王舍城)에서 최초의 사원인 죽림정사(竹林精舍)를 참배하고, 〈법화경〉의 설법지 영취산(靈鷲山)을 방문했다.

그리고 남쪽으로 가 세존이 대각(大覺)을 이룬 부다가야(Buddahagaya)를 거쳐, 서북쪽으로 향해 중천축국의 수도 카나우지로 갔다. 이곳에 대한 기록에는 큰 나라로 왕은 코끼리 900마리를 지니고 그 아래의 대수령들은 200~300마리를 가졌다고 썼다. 여기서 인도 전역의 기후와 풍속을 총괄적으로 서술했는데, 예를 들어 음식은 멥쌀로 빚은 떡과 미숫가루·우유·소금 등이 있으며, 장(醬)은 없다고 했고, 가축을 기르지 않지만 소만은 즐겨 기른다고 했다.

다음 여행지는 남천축국인데 현재의 데칸 고원이다. 여기에는 과거에 불교가 성해 산중에는 용수보살(龍樹菩薩)의 신력(神力)으로 세웠다는 큰 사원이 있었으나, 당시에는 폐허였다. 이후 그는 다시 서북쪽으로 향해 서천축국을 거쳐 북천축국을 방문했다. 즉 지금의 파키스탄 남부 일대와 간다라 문화 중심지를 차례로 들렀다. 이어 북쪽의 현재 카슈미르(Kashmir) 지방을 거쳐 대발률(大勃律)·소발률(小勃律) 등을 방문한 후, 이번에는 거꾸로 간다라 지방을 거슬러 내려오면서 스와트·길기트·페샤와르 등지를 거쳐 그 북쪽에 있는 오장국(烏長國)·구위국(拘衛國) 등을 답사했다.

이곳은 모두 투르크족이 지배하고 있지만, 불교가 상당히 널리 믿어지고 있다고 기록했다. 이후 실크로드를 따라 서부 투르키스탄(Turkistan) 지역에 가면서 그의 오천축국 순력은 끝난다. 그 지역에 있던 투카라(吐火羅 : 아프가니스탄과 소련의 국경지대)에서 상당 기간을 머물면서 그지방의 인물이나 풍속 등을 기록했다. 특히 이 지역이 동서교통의 요지인 관계로 인근 여러 곳에 관한 지식을 얻어 페르시아나 사라센, 동로마 제국까지 언급했다.

이후 파미르 고원을 넘어서 당의 안서도호부(安西都護府)가 있는 쿠차(Kucha)에 도달하는 727년 11월에 이 여행기는 끝난다. 이 책은 그보다 1세기 앞서 여행했던 현장의 〈대당서역기 大唐西域記>나 법현(法顯)의 〈불국기 佛國記>등에 비해 서술은 간략하나 사료적 가치는 뒤지지 않는다.

전술한 여행기는 6~7세기의 인도정세에 관한 자료이지만, 〈왕오천축국전〉은 8세기 인도와 중앙 아시아에 관한 것으로 세계에서 유일한 기록이다. 이 책은 1909년 중국 학자였던 뤄전위[羅振玉]가 〈둔황석실유서 敦煌石室遺書〉 1집에 수록해 학계에 알려지게 되었고, 1915년 일본의 다카쿠스[高楠順次郞]는 혜초가 신라의 승려라는 것을 밝혀냈다. 현재 파리 국립도서관에 소장되어 있다.

현장과 괴물 제자들의 이야기를 다룬 삽화. (사진 다산북스)

현장의 서역 기행을 소재로 해서 만들어졌으며, 소설 『서유기』로 발전한다.

> 중국 당나라 때 승려인 현장이 서역으로 가서 법경을 구한 행적을 기록한 기행문

모두 12권으로 되어 있으며 현장이 기술하고 그의 제자인 변기가 편찬했다. 138개 국가, 지구, 도시국가의 지리, 산천, 성읍, 교통, 풍습, 산물, 정치문화 및 특히 당시의 불교 상황, 불교 고적, 역사 전설, 인물 전기 등에 관해 상세히 기술되어 있다.

인도·네팔·파키스탄·방글라데시·중앙아시아 지역의 고대역사·지리·종교·문화 및 중국과 서역의 교역사를 연구하는 데 귀중한 자료가 되고 있다.

고고학자들은 이 책에 근거하여 궁터와 옛 성터, 녹야원, 고찰, 아잔타 석굴, 날란다 유적에 대한 탐사와 발굴을 하여 충분한 증거자료를 얻었다. 프랑스어와 영어의 2가지 번역본이 있고 청대 정겸은 〈대당서역기고증 大唐西域記考證〉을 지었다.

불국기 > 중국 동진의 유명한 승려이며 여행가인 법현이 편찬한 책.

1권. 〈고승법현전 高僧法顯傳〉·〈역유천축기 歷遊天竺記〉라고도 한다. 399년 법현은 계율을 구하기 위해 장안을 출발하여 천축으로 떠났는데, 30여 개국을 거쳐 412년 바닷길로 귀국했다. 이 책은 그때의 유람기이다.

고대 인도 여러 나라의 산천·풍물·역사·불교상황과 중국과 인도·파키스탄·네팔·스리랑카 등과의 교통에 관한 사료 등이 수록되어 있다. 중국 해상교통에 관한 최초의 저술로서 중요한 사료적 가치를 지니고 있다. 후대 여러 사람들이 그 내용을 고증했다. 19세기 프랑스·영국 등에서 번역본이 출판되었다. 청나라의 정겸이 쓴 〈불국기지리고증 佛國記地理考證〉이 있다.

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기