평택 소사동에는 수백년의 세월을 지켜온 특별한 비석이 있다.

바로 대동법시행기념비다.

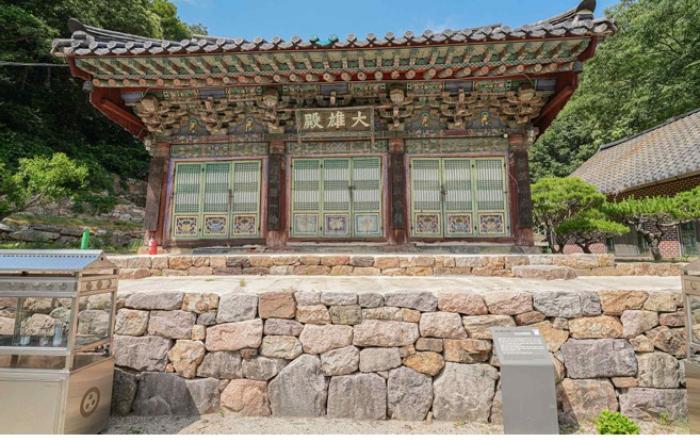

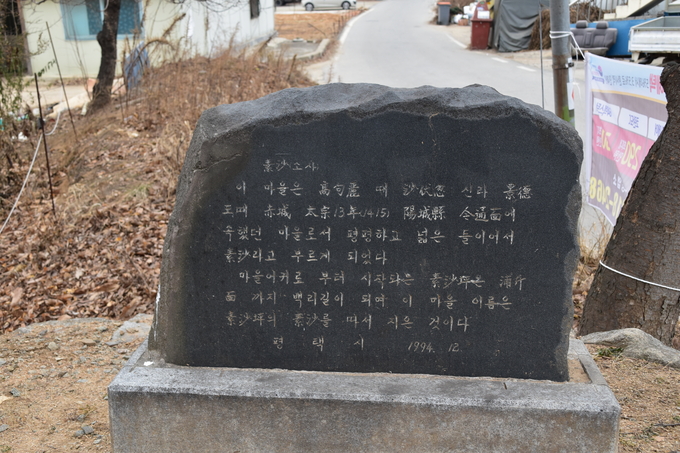

한양에서 경기도, 충청도를 거쳐 전라도로 내려가는 삼남의 길목 이곳 평택 소사동에 자리하고 있다. 십년세월이면 강산이 변한다고 했는데 벌써 수백년의 세월이 흐른 지금과는 많은 다름이 있겠지만, 국민을 위한 관료의 책임 있는 의식을 본 받을 만 하다.

기사는 한국민속대백과사전과 석야 신응순 선생의 글에서 인용했다.

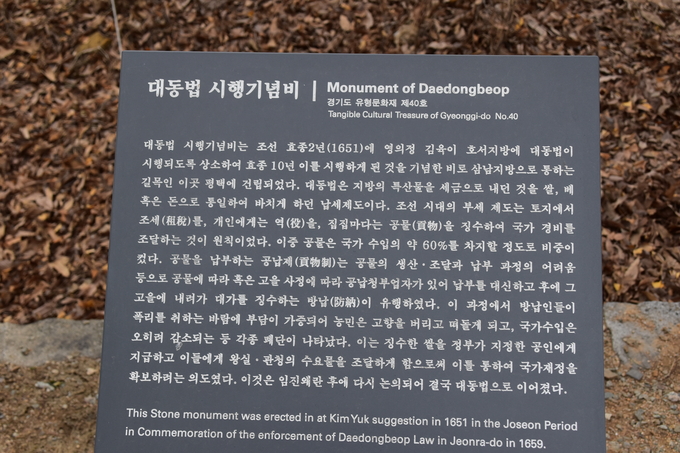

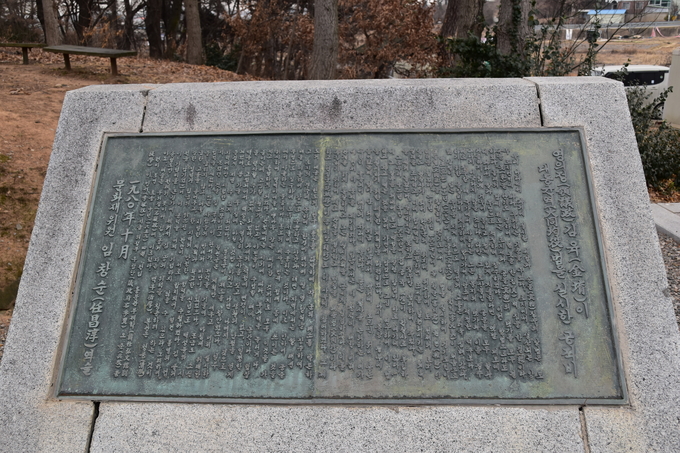

경기도 유형문화재 제40호. 이 비는 1659년(효종 10)에 김육(金堉)이 충청감사로 있을 때 삼남지방에 대동법을 실시하면서 백성들에게 균역(均役)하게 한 공로를 잊지 않고 이를 기념하기 위하여 삼남지방을 통하는 길목에 설치한 것이다.

원래 대동법은 1608년경기도에서 처음 실시되었다. 이전에 각 지방의 특산물로 내던 공물(貢物)은 국가에서의 소요 시기와 백성의 납부 시기가 맞지 않는 등 폐단이 많았다. 이에 각 지방의 대소에 구분 없이 토지의 결수(結數)에 기준 하여 쌀로 환산·납부하고 산간·해안지역에서는 무명으로 납부케 한 조세제도이다.

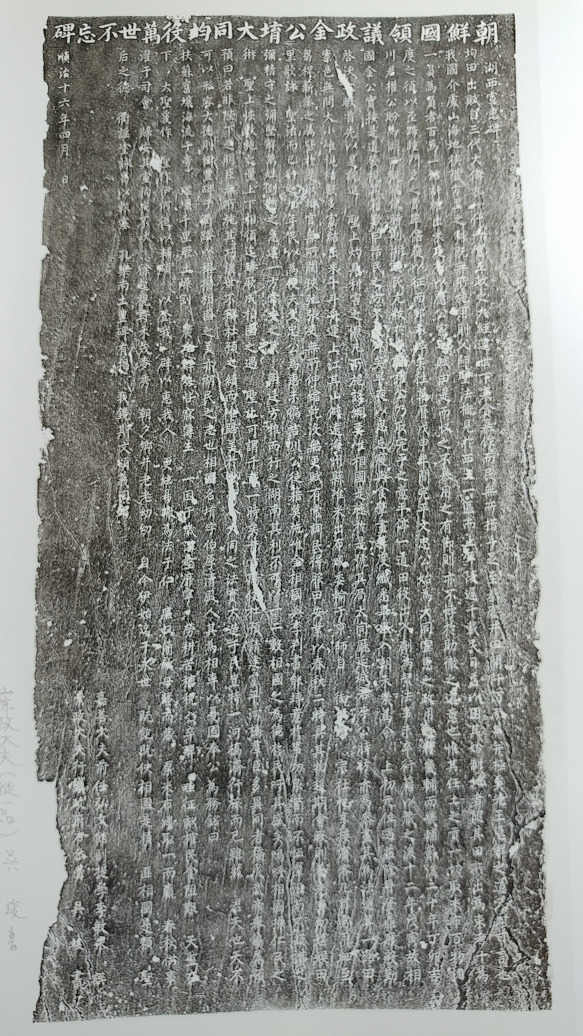

1651년 영의정 김육이 많은 반대에도 불구하고 충청도에도 대동법을 시행토록 상소하여 효종의 윤허를 얻어 실시함으로써 국가 재정을 정비하고 민폐를 덜게 하였다. 비의 원이름은 ‘金堉大同均役萬世不忘碑(김육대동균역만세불망비)’ 또는 ‘湖西宣惠碑(호서선혜비)’라고도 한다.

비문은 홍문관부제학 이민구(李敏求)가 짓고 의정부우참찬 오준(吳竣)이 썼다. 귀부(龜趺)·비신(碑身)·이수(螭獸)를 갖춘 비로 1970년에 원래의 위치에서 북서쪽으로 200여m 지점인 현재의 위치로 이전하였다. “대동법을 설정하여 국민간의 상거래를 보다 원활히 하는 데 그 목적이 있다.”고 하였다.

비는 귀부, 비신, 이수로 구분되어 있으며 귀부는 짧은 목에 두부(頭部)는 현실성이 약하고 비좌(碑座)는 홈을 파내어 끼워 세웠다. 이수는 다른 비와 마찬가지로 쌍룡이 얽혀 옥을 다투는 모습을 그리고 있다. 높이는 300㎝, 너비 85㎝, 두께 24㎝이다.

조선국영의정김공육대동균역만세불망비(朝鮮國領議政金公堉大同均役萬世不忘碑),호서선혜비(湖西宣惠碑)

대동법의 시행을 기념한 비석 대동법 시행 기념비(大同法 施行 紀念碑), 조선 효종 10년(1659),경기도 유형문화재 40, 174.0x84.0cm, 경기도 평택시 소사동(平澤市 素沙洞),김육이 충청도에 대동법을 시행하여 백성에게 혜택을 준 공로를 기념하기 위해세운 비석이다

김육의 초상(부분),金堉 肖像畵, 조선 후기, 272.0x119.5cm, 실학박물관 소장,

김육은 조정의 핵심 관료로서 대동법의 시행에 노력하였다대동법의 시행대동법은 조세 중에 특산품을 바치는공물(貢物)을 쌀로 통일하여 바치게 한 제도이다. 광해군 즉위년(1608년) 이원익李元翼(1547~1634)의주장에 따라 경기도에 처음 실시되었다. 이후 대동법의 확대 실시론이 간간이제기되다가 효종 즉위년(1650) 김육金堉(1580~1658), 조익趙翼(1579~1655) 등이 삼남三南(충청도.전라도.경상도)에 대동법을 시행하자고주장하면서 본격적으로 시행되었다. 효종 2년(1651) 충청도, 효종 9년(1658) 전라도 연해沿海 지역 27개 군현, 현종 3년(1662) 전라도 산군山郡 지역 등으로확대되었다. 현종 7년(1666)에는 군현별로 징수량과 물품의 종류를 다르게정하는 상정법(詳定法)을 함경도에 시행하였다. 대동법은 숙종 3년(1677) 경상도를 끝으로 전국에 시행되기에 이르렀다.대동법의 실시로 농민의 부담이 덜어지고 공인(貢人)을 중심으로 한상업과 수공업이 발달하게 되었다. 이 대동법 시행기념비는 조선 효종2년(1651)에 영의정 김육이 호서지방에 대동법이시행되도록 상소하여 효종 10년(1659) 이를 시행하게 된 것을 기념한 비로 삼남지방으로통하는 길목인 이곳 평택에 건립되었다.대동법은 지방의 특산물을 세금으로 내던 것을 쌀, 베 혹은 돈으로 통일하여 바치게하던 납세제도이다.조선 시대의 부세제도(賦稅制度)는 토지에서 조세(租稅)를, 개인에게는 역(役 혹은 庸)을,집집마다 공물(調,貢物-특산품)을 징수하여 국가 경비를 조달하는 것이 원칙이었다.공납제(貢納制)는 공물의 생산, 조달과 납부 과정의 어려움 등으로 공물에 따라 혹은 고을 사정에 따라 공납청부업자가 있어 납부를 대신하고 후에 그 고을에 내려가대가를 징수하는 방납(防納)이 유행하였다. 이 과정에서방납인들이 폭리를 취하는바람에 부담이 가중되어 농민은 고향을 버리고 떠돌게 되고, 국가수입은 오히려감소되는 등 각종 폐단이 나타났다. 이는 징수한 쌀을 정부가 지정한 공인(貢人)에게지급하고 이들에게 왕실.관청의 수요물을 조달하게 함으로써 이를 통하여 국가재정을확보하려는 의도였다. 이것은 임란 이후에 다시 논의 되어 결국 대동법으로 이어졌다.김육은 경기가평 잠곡(潛谷)에서 직접 농사를 경작하거나 땔나무를 시장에 내다팔면서 생계를 유지하기도 하고 여러 지방의 지방관으로 재직한 경험으로 직접본 백성의 곤궁한 처지를 잘 이해하고그 대안책을 강구하였다. 그래서대동법 실시가 도탄에 빠진 민생의 제일 안정책인 것으로 파악하였다.1608년(선조 41) 완평부원군 이원익(李元翼)이 처음으로 대동선혜(大同宣惠)의정책을주장해 경기 지역에 시행하여 경기의 민생이 다시 살아났고, 20여 년이지난 후에 길천군 권반(吉川君 權盼)이 충청도 관찰사가 되었을 때 이원익의 취지를택하여 전세(田稅)와 부역의 출입을 공평하게 조장하여 법을 만들려고 하였으나마침내 시행하지 못하고 문적(文籍)만 만들어비치해 두었다.또 다시 12년이 지난 1638년(인조16)에 김육이 충청도 관찰사가 되어 그 문적을발견하고 "백성 살리는 방법이 이 방도 밖에 없다."고 탄식하였다.국왕 인조에게 주청하여윤허를 받았으나 다른 관료들의 반대로 실패하였다.그 후 효종이 즉위하자 대동법 실시를 진언하여 효종2년(1651)에 윤허를 받아'대동청(大同廳)'을 세우고 당시 호조판서 이시방의 도움으로 호서지방에 실시하게 되었다. 대동법의 구체적인 절차에도 비문에 언급되어 있으며,우선한 지역의 전안(田案)을 통털어 계산하고, 고을의 대소에 관게없이 오직 결수(結數)의 많고적음을 비교하여 매 1결마다 10두(斗)의 쌀을 내어 배로운반하여 경강(京江)으로 올라오게하고, 산간벽지와 연해 먼 고을에서는 쌀에 준하여베(布)를 내어 서울로 수납하여 국가와 왕실에 소용되는 여러 비용을 이 대동미(大同米)에서 취용(取用)하게 하였다.특히 호남지역에 대동법 실시를 강조하여 김육 자신이 죽기전 국왕에게 전라감사로서필원(徐必遠)을 추천하여 그가 죽은 후 그 유지를 서필원의 노력으로 실현되었다.경세가로서의 대동법뿐만 아니라 수차(水車)의 사용, 시헌력(時憲曆) 사용을 주장하고,각종 재난과 질병에 시달리는 백성을 구하기위해 [구황촬요救荒撮要], [벽온방辟瘟方]을편찬하기도 하였다 이러한 安民策은 뒷날 실학자들에게 큰 영향을 주었다.묘비명 마지막 부분 "노인과 어린아이가 지금부터 영세(永世)토록 배부르고 편안하게지내는 것은 상국(相國:김육)에 힘입는 것"이라고 김육의 공덕을 극구 찬양하였다.1결(一結)은 쌀 300두(三百斗)를 수확할 수있는 토지로, 대체로 세금이 대동법 시행 전에는1결에 60두, 시행 후에는 12두를 냈다. 조선은 세금과 요역으로 조(租), 용(庸), 조(調)을백성에게 부담시켰는데 특히 조(調) 즉 공물(貢物-특산품)의 부담이 전체 세금의 60% 를 차지했다. 그래서 방납(防納)의 피해를 막기위하여 조를 쌀로 통일하여 세금을 내게 한 것이대동법의근본입니다. 이로써 백성들의 부담을 줄이고 대토지 소유의 양반과 토호들은그 부담이 크게되어 원망하였지만 백성들은 반겼다.

임진 병자란 이후 피폐해진 민생을 대동법으로 살리고상평통보를 전국에 활용하여백성들이 먹고 사는 길을 열어주어 어려웠던 조선의 경제를 살리어 숙종, 영조, 정조시대의찬란한 문예부흥시대를 열게 되었다. 이는 효종초기(1651) 김육(金堉)이 강력히 주장하고 직접 충청감사로 나가서 호서 충청도지역의 대동법 실시를 통해 백성들이 극히 환영하여이어서 영의정이 된 김육은 호조판서 이시방(李時昉)과 전라감사 서필원(徐必遠)을 통해 호남지방까지 이어져 대동법을 전국적으로 시행하게 되었다." 김육이 세상을 떴다. 충청도 백성들은 부모를 보낸 것처럼 슬펐다. 상가에서는 부의금을 받지 않았다. 백성들은이를 모아 고인의 공덕을 기릴 추모비를 세워줄 것을 청원했다. 1659년 효종 10년 충청도에서 서울로 향하던 첫 번째 역원, 소사원(素沙院)에 이 비를 세웠다. 본래 이름은 김육대동균역만세불망비(金堉大同均役萬世不忘碑) 또는 ‘호서선혜비(湖西宣惠碑)’였으나 작금의 공식 명칭은 ‘대동법시행기념비’이다. 이 글귀로는 당시 백성들의 간곡한 추도의 마음을 읽을 수 없다.비의 원명칭은 ‘조선국영의정김공육대동균역만세불망비(朝鮮國領議政金公堉大同均役萬世不忘碑)’이다. 대동법과 균역으로 백성을 사랑해준 은공을 오래 오래 잊지 않겠다는 뜻이다. 비문은 홍문관부제학 이민구(李敏求)가 짓고 의정부우참찬 오준(吳竣)이 글씨를 썼다. 본래 위치는현재보다 마을 쪽으로 1백여 미터 아래 옛 소사원 터에 있었으나 1970년 현재 위치로 옮겼다. 높이는 300cm, 너비 85cm, 두께 24cm이다.대동법 시행 이후 공부(貢賦)의 불균형과 부역(賦役)의 불공평이 없어졌으며, 민간 상거래가 원활하게 이루어지는 원동력이 되었다. 이 대동법은 선조 41년(1608)부터 고종 31년(1894) 갑오경장(甲午更張) 때까지 286년간 실시되었다. 그는 충청도관찰사 시절 백성의 수탈 방법이었던 공물법을 폐지하고 미포로 대납하는 대동법을 실시했다. 이러한 집념은 자신이 가평 잠곡에서 목격한 백성의 곤궁한 생활상과, 각지방의 수령 ·감사로 재직했던 경험들이 뒷받침이 되었다. 효종실록은 김육을 다음과 같이평했다.평소에 백성을 잘 다스리는 것을 자신의 임무로 여겼는데 정승이 되자 새로 시행한것이 많았다. 양호(兩湖)의 대동법은 그가 건의한 것이다. 다만 자신감이 너무 지나쳐서 처음대동법을 의논 할 때 김집(金集)과 의견이 맞지 않자 김육이 불만을 품고 상소로 여러 차례에 걸쳐 김집을 공격하니 사람들이 단점으로 여겼다. 그가 죽자 상이 탄식하기를 ‘어떻게 하면 국사를 담당하여 김육과 같이 확고하여 흔들리지 않는 사람을 얻을 수 있겠는가’ 하였다 -

효종실록 효종 9년(1658년) 9월 5일자김육 스스로도 “내가 처음부터 끝까지 대동법 이야기만 꺼내니 사람이 웃을 만도 하다”라고 고백할 정도였다. 그의 대동법에 대한 집념이 얼마나 대단했었는지를 알 수 있다. 그는 대동법에 대한한 살아있는 화신이었다.1654년 6월에 다시 영의정에 오르자 대동법을 확대하고자 [호남대동사목 湖南大同事目]을 구상했다. 이를 1657년 7월에 효종에게 바쳐 전라도에도 대동법을 실시하도록 건의했다. 찬반 논의가 진행되는 중에 죽어, 이 사업은 그의 유언에 따라 뒷날 서필원에 의해 이어졌다.[호남의 일에 대해서는 신이 이미 서필원을 추천하여 맡겼는데, 이는 신이 만일 갑자기 죽게 되면 하루 아침에 돕는 자가 없어 일이 중도에서 폐지되고 말까 염려되어서 입니다.그가 사은하고 떠날 때전하께서는 힘쓰도록 격려하여 보내시어 신이 뜻하 대로 마치도록 하소서. 신이 아뢰고 싶은것은 이뿐만이 아닙니다만 병이 위급하고 정신이 어지러워 대략 만분의 1만 들어 말씀드렸습니다. 황송함을 금하지 못하겠습니다.]-효종 20권, 9년,1658년 9월 5일자운명의 순간까지도 전라도 대동법안을 유언으로 상소할만큼 대동법에 대한 강한 의지와 집념을 보였다. 대동법은 조선 최고의 조세개혁이었다. 김육은 이 법에 평생을 바쳤다. 대동법이 시행될 당시 “백성들은 밭에서 춤을 추고 개들은 아전을 향해 짖지 않았다”는 말까지 떠돌 정도였다.익산에도선정비 ‘김육 불망기’ 두 기가 있다. 전북 익산시 함열리 477, 익산시 향토유적 제 11호가그것이고, 익산시 용안면 교동리 299번지 용안 동헌 뜰에 있는 비가 그것이다. 충남 아산시신창면 읍내리에도 그의 송덕비인 ‘김육비’가 있다. 대동법이 얼마나 많은 백성들에게 영향을끼쳤고 얼마나 많은 백성들에게 칭송의 대상이 되었는지를 알 수 있다.김육은 대동법의 대명사이다. 그리고 그는 청렴했다.

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기