"평화의 탑으로 가면쓰고 있는 일제 팔굉일우탑"

'팔굉일우탑'은 ‘평화의 탑’이 라는 가면을 쓴 채 일본의 침략전쟁을 건국신화에 따른 역사적 사명으로 선전하고 있다.

일본을 과거로 되돌리겠다는 우파들의 책략이었지만 부활한 팔굉일우 탑은 일본의 과거사를 정당화하려는 우익들의 징표이며 이 탑은 일본인의 심층심리에 각인돼 있다가 기회 있을 때마다 다양한 형태로 표출

될 것이다.

출처 : 동아일보 기사, 민족문제연구소

'팔굉일우탑'은 ‘평화의 탑’이 라는 가면을 쓴 채 일본의 침략전쟁을 건국신화에 따른 역사적 사명으로 선전하고 있다.

일본 미야자키 시에 복원된 팔굉일우탑.

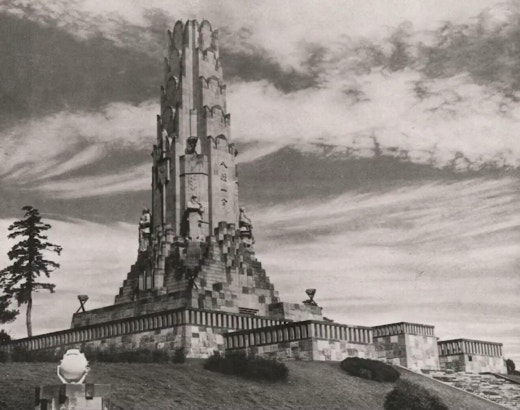

팔굉일우탑 (광명록. 1941)

아베 신조 내각 출범 이후 일본의 우경화와 국가주의 성향은 더욱 노골화되고 있다. 일본 전체 사회의 우경화 경향은 일본 각지의 제국주의 미화 시설과 무관치 않다.

이들 시설은 제2차 세계대전 패전 직후 연합군사령부 (GHQ)에 의해 철저히 부정당하고 파괴됐다. 그러나 냉전시대 아래 전범세력들이 복권되면서 하나둘 슬며시 복원됐고 이제는 왜곡된 역사관을 확대 재생산하고 나아가 국가주의 교육의 성지로 활용되고 있다.

일본의 천손 강림지(일왕의 시조가 하늘에서 땅으로 내려왔다는 곳)로 알려진 미야자키현 미야자키 시 북쪽의 현립 평화공원. 표고 60m 언덕 위에 조성돼 시내 전체를 내려다볼 수 있는 공원 한가운데에 있는 높이 364m의 거대한 석탑이 주위를 압도하고 있는 이름은 ‘평화의 탑’이다

이 탑의 원래 이름은 ‘팔굉일우(八紘一宇) 탑’이다. 팔굉일우는 ‘천지 사방을 하나의 지붕으로 덮는다’는 뜻이다. 천손의 후손으로 일본을 건국했다는 신화 속 인물인 진무 일왕의 건국이념으로 니혼쇼키에 적혀 있다.

팔굉일우는 제국주의시대 일본 군부에 의해 ‘일본이 세계를 정복해 통일해야 한다’는 의미로 부각됐다.

이후 침략전쟁을 숙명적인 사명이라며 합리화하는 슬로건으로 앞세워졌다.

일제는 팔굉일우 정신에 따라서 일왕의 통치 영역을 조선과 대만뿐 아니라 아시아 전역으로 확대하고자 했다. 1931년 만주사변을 일으켜 괴뢰 만주국 세웠고 1937년에는 중일전쟁을 촉발했다. 이어 1941년 12월 진주만을 기습하고 미국에 개전 선언을 해 전쟁터는 아시아를 넘어 확대되기 시작했다. 고노에 후미마로 총리는 1940년 시정 방침 연설에서 “황국(일본 제국) 국시는 팔굉을 일우하는 국가의 정신에 근거한다”고 선언했다.

일본이 팔굉일우 탑을 세운 것은 이런 분위기 속에서 였다. 이 탑은 1939년 5월에 착공해 1940년 11월 완공됐다. 일본이 주장하는 ‘기원 2600년’(신화 속

진무 일왕이 즉위했다는 기원전 660년 기준)을 맞아 아시아에 대한 침략전쟁을 합리화하고 전시 동원 체제를 확립하기 위한 국민정신 교육용이었다.

아베 신조 내각 출범 이후 일본의 우경화와 국가주의 성향은 더욱 노골화되고 있다. 일본 전체 사회의 우경화 경향은 일본 각지의 제국주의 미화 시설과 무관치 않다.

이들 시설은 제2차 세계대전 패전 직후 연합군사령부 (GHQ)에 의해 철저히 부정당하고 파괴됐다. 그러나 냉전시대 아래 전범세력들이 복권되면서 하나둘 슬며시 복원됐고 이제는 왜곡된 역사관을 확대 재생산하고 나아가 국가주의 교육의 성지로 활용되고 있다.

일본의 천손 강림지(일왕의 시조가 하늘에서 땅으로 내려왔다는 곳)로 알려진 미야자키현 미야자키 시 북쪽의 현립 평화공원. 표고 60m 언덕 위에 조성돼 시내 전체를 내려다볼 수 있는 공원 한가운데에 있는 높이 364m의 거대한 석탑이 주위를 압도하고 있는 이름은 ‘평화의 탑’이다

이 탑의 원래 이름은 ‘팔굉일우(八紘一宇) 탑’이다. 팔굉일우는 ‘천지 사방을 하나의 지붕으로 덮는다’는 뜻이다. 천손의 후손으로 일본을 건국했다는 신화 속 인물인 진무 일왕의 건국이념으로 니혼쇼키에 적혀 있다.

팔굉일우는 제국주의시대 일본 군부에 의해 ‘일본이 세계를 정복해 통일해야 한다’는 의미로 부각됐다.

이후 침략전쟁을 숙명적인 사명이라며 합리화하는 슬로건으로 앞세워졌다.

일제는 팔굉일우 정신에 따라서 일왕의 통치 영역을 조선과 대만뿐 아니라 아시아 전역으로 확대하고자 했다. 1931년 만주사변을 일으켜 괴뢰 만주국 세웠고 1937년에는 중일전쟁을 촉발했다. 이어 1941년 12월 진주만을 기습하고 미국에 개전 선언을 해 전쟁터는 아시아를 넘어 확대되기 시작했다. 고노에 후미마로 총리는 1940년 시정 방침 연설에서 “황국(일본 제국) 국시는 팔굉을 일우하는 국가의 정신에 근거한다”고 선언했다.

일본이 팔굉일우 탑을 세운 것은 이런 분위기 속에서 였다. 이 탑은 1939년 5월에 착공해 1940년 11월 완공됐다. 일본이 주장하는 ‘기원 2600년’(신화 속

진무 일왕이 즉위했다는 기원전 660년 기준)을 맞아 아시아에 대한 침략전쟁을 합리화하고 전시 동원 체제를 확립하기 위한 국민정신 교육용이었다.

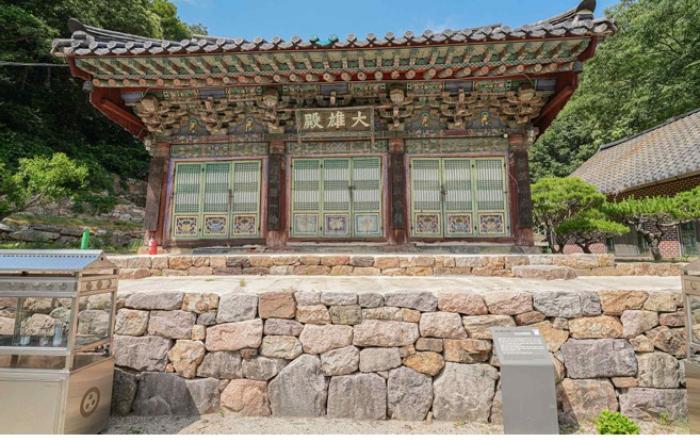

‘조선 경상북도’라고 새겨 진 초석.

이 탑의 성격을 단적으로 보여주는 것은 바닥에 깔려 있는 1789개의 초석이다. 초석에 쓰인 석재는 일본은 물론이고 일본이 당시 지배하고 있던 조선과 대만, 만주 등 아시아 각지에서 기증 형식으로 반입됐다. 일부 석재는 당시 일본군이 문화유산에서 약탈했다는 의혹

도 제기되고 있다. 일본은 패전 후 초석에 새겨진 침략 지역의 지명을 지우려 했다. 하지만 조선 만주 대만의 지명이 상당수 남아 있었다.

탑 정면에는 요시히토(대정) 일왕의 둘째 아들인 지치 부노미야가 쓴 팔굉일우라는 한자가 큼지막 하게 새겨 져 있다. 탑의 사방 모퉁이에는 일본인의 단결과 전진

을 의미하는 등과 군신, 상공신, 농경신, 어신 등 높이 4.5m의 신령상이 배치돼 있다. 탑 입구 청동 문에는 진무 일왕이 미야자키에서 일본 본토의 정벌을 위해 출정하는 모습이 새겨져 있다.

일본은 조선 전역에도 팔굉일우 비석을 세웠다. 2011년 전남 목포여중 운동장 공사현장에서 이 비석이 발견돼 주위를 놀라게 했다. 1940년 10월 27일 건설됐다고 쓰인 비석은 학교 국기 게양대 앞에 세워졌던 것이었다.

이 탑의 성격을 단적으로 보여주는 것은 바닥에 깔려 있는 1789개의 초석이다. 초석에 쓰인 석재는 일본은 물론이고 일본이 당시 지배하고 있던 조선과 대만, 만주 등 아시아 각지에서 기증 형식으로 반입됐다. 일부 석재는 당시 일본군이 문화유산에서 약탈했다는 의혹

도 제기되고 있다. 일본은 패전 후 초석에 새겨진 침략 지역의 지명을 지우려 했다. 하지만 조선 만주 대만의 지명이 상당수 남아 있었다.

탑 정면에는 요시히토(대정) 일왕의 둘째 아들인 지치 부노미야가 쓴 팔굉일우라는 한자가 큼지막 하게 새겨 져 있다. 탑의 사방 모퉁이에는 일본인의 단결과 전진

을 의미하는 등과 군신, 상공신, 농경신, 어신 등 높이 4.5m의 신령상이 배치돼 있다. 탑 입구 청동 문에는 진무 일왕이 미야자키에서 일본 본토의 정벌을 위해 출정하는 모습이 새겨져 있다.

일본은 조선 전역에도 팔굉일우 비석을 세웠다. 2011년 전남 목포여중 운동장 공사현장에서 이 비석이 발견돼 주위를 놀라게 했다. 1940년 10월 27일 건설됐다고 쓰인 비석은 학교 국기 게양대 앞에 세워졌던 것이었다.

일제강점기 조선 7대 총독 미나미 지로가 쓴 팔굉일우 비석.

제2차 세계대전 후 연합군사령부는 일본을 점령하자 1945년 12월 모든 공문서에서 ‘팔굉일우’라는 용어의 사용을 금지했다. 이듬해 1월에는 팔굉일우 탑에서 팔굉일우라는 글자와 군신상을 파괴하라고 명령했다. 일본의 식민지 지배와 침략전쟁을 낳은 제국주의 유전자의 근원이라고 봤기 때문이었다.

일본도 이를 부인하지 않는다. 1957년 마쓰나가 도 문부상은 중의원 문교위에서 “전전에는 팔굉일우에 따라 일본만 좋으면 된다, 이웃 나라가 어떻게 되든 상관없다, 이웃 나라는 망하는 게 좋다는 식의 사고를

한 것 같다”고 말했다.

1983년 나카소네 야스히로 총리는 “전쟁 전에는 팔굉일우에 따라 일본 만이 예외적인 나라가 될 수 있다고 생각했다. 그게 실패의 원인이 었다”고 말했다. 히로히토(쇼와) 일왕은 주변의 눈을 의식해 1979년 미야자키를 방문했을 때 이 탑 앞에 서의 환영 행사를 고사했다. 그런데도 일본은 이 탑을 1945년 패전 직

후 ‘평화의 탑’으로 이름을 바꾼 뒤 1962년 군신상을, 1965년 ‘팔굉일우’라는 글을 복원했다. 1964년 도쿄 올림픽 때 일본 내 성화봉송 출발 지점도 이 탑이었다.

제2차 세계대전 후 연합군사령부는 일본을 점령하자 1945년 12월 모든 공문서에서 ‘팔굉일우’라는 용어의 사용을 금지했다. 이듬해 1월에는 팔굉일우 탑에서 팔굉일우라는 글자와 군신상을 파괴하라고 명령했다. 일본의 식민지 지배와 침략전쟁을 낳은 제국주의 유전자의 근원이라고 봤기 때문이었다.

일본도 이를 부인하지 않는다. 1957년 마쓰나가 도 문부상은 중의원 문교위에서 “전전에는 팔굉일우에 따라 일본만 좋으면 된다, 이웃 나라가 어떻게 되든 상관없다, 이웃 나라는 망하는 게 좋다는 식의 사고를

한 것 같다”고 말했다.

1983년 나카소네 야스히로 총리는 “전쟁 전에는 팔굉일우에 따라 일본 만이 예외적인 나라가 될 수 있다고 생각했다. 그게 실패의 원인이 었다”고 말했다. 히로히토(쇼와) 일왕은 주변의 눈을 의식해 1979년 미야자키를 방문했을 때 이 탑 앞에 서의 환영 행사를 고사했다. 그런데도 일본은 이 탑을 1945년 패전 직

후 ‘평화의 탑’으로 이름을 바꾼 뒤 1962년 군신상을, 1965년 ‘팔굉일우’라는 글을 복원했다. 1964년 도쿄 올림픽 때 일본 내 성화봉송 출발 지점도 이 탑이었다.

일본을 과거로 되돌리겠다는 우파들의 책략이었지만 부활한 팔굉일우 탑은 일본의 과거사를 정당화하려는 우익들의 징표이며 이 탑은 일본인의 심층심리에 각인돼 있다가 기회 있을 때마다 다양한 형태로 표출

될 것이다.

출처 : 동아일보 기사, 민족문제연구소

유시문 기자

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기