독립운동가의 재산, 찾아줍시다

만석재산 쏟아붓고 굶어 사망한 이석영

이석영 선생의 독립투쟁과 고뇌

삼한 갑족의 고위공직자, 독립투쟁에 나서다

고종 9년(1872년) 6월 경상도 조령에서 도적 일당이 체포되어 대구 감영에 갇혔다. 그중 한 명인 김응연은 영광군 임자도에 유배되었는데, 고종은 19년 후인 재위 28년(1891년) 김응연을 석방시켰다. 그러자 승정원에서 석방 명령을 취소해달라고 장계를 올리는데 승지들의 명단에 이후 인생이 크게 달라지는 두 이름이 있다.

한 사람은 행좌승지 이완용(1858~1926)이고, 다른

한 사람은 동부승지 이석영(李石榮: 1855~1934) 선생이다. 마지막 노론당수였던 이완용은 을사오적, 정미칠적으로 만백성의 비난을 받다가 1910년에는 끝내 나라마저 팔아먹은 매국노의 전형이 되었다.

반면 이석영은 나라를 빼앗기자 56세에 지금의 가치로 수조 원이 넘는 자기 전 재산을 팔아 다섯 형제들과 함께 만주로 망명했다. 망명 25년 후인 1934년 이석영은 향년 80세로 상해에서 굶어 죽다시피 했고, 상해 홍교(虹橋) 공동묘지에 안장되었다.

이석영 선생

이석영은 우당(友堂) 이회영(李會榮 1867-1932) 선생의 6형제 중 둘째이다. 이들 형제는 선조 때의 명신 백사(白沙) 이항복(李恒福 1556-1618)의 10세손들 인데, 고종 때까지 영의정 3명, 좌의정 1명, 판서 2명 관찰사 2명이 나온 이른바 삼한 갑족이었다.

해방 후 이 나라 역사가 제대로 흘러갔다면 이석영 선생의 가문은 왕산(旺山) 허위(許蔿,1855~1909), 석주(石洲) 이상룡(李相龍, 1858-1932), 일송(一松) 김동삼(金東三, 1878-1937) 선생의 가문과 함께 한국 최고의 명문가로 추앙받았을 것이다. 전 가족이 모두 독립운동에 나섰다가 순국한 가문들이기 때문이다.

만석꾼의 전 재산을 독립투쟁에 바치다

이석영은 족숙인 전 영의정 이유원(李裕元 1814-1888)의 양자로 들어가 양부의 만석 재산을 상속받았다. 지금 남양주 화도읍 가오실에서 자기 땅만 밟고 서울까지 올 수 있었다고 전해질 정도이다. 나라가 망하자 전 재산을 모두 처분해서 독립운동에 나서는데 1910년 당시 40만 원이었다.1910년에 3대은행(천일, 한성, 한일)이 설립되는데, 납입 자본금이 모두 32만 5천 원이었으니 40만 원은 은행 3개를 설립하고 남을 거금이었다.

당시 재산 처분 상황에 대해서 이회영 선생의 부인 이은숙 여사는 자서전 <서간도 시종기>에서 이렇게 회고했다.

"양가(養家) 재산을 가지고 생가 아우들과 뜻을 합하셔서 만 여석 재산과 가옥을 모두 방매(放賣)해 가지고 경술년(1910년) 12월 30일에 대소가가 압록강을 넘었다."

이석영의 재산은 만석이라고 불렸는데, 만석은 약 90만 평에 상당한다. 짧은 기간에, 그것도 비밀리에 팔았기 때문에 대부분 제값을 받지 못했다.

황현종의 2011년 학술연구 결과는 이석영 선생 가문에서 처분한 토지가 726필지 267만 평이라고 밝히고 있다. 이는 확인된 토지만인데 아직 확인되지 못한 땅도 많을 것이다. 대부분의 땅이 지금의 남양주, 양평, 파주, 서울 등지에 있었다. 이들 토지를 국토부 공시지가 고시에 의하면 어림잡아 6조 원이 넘는다. 이석영 선생의 양가가 있던 가오실의 농지 공시지가는 현재 대략 평당 60만 원이다.

일부 재산은 아예 처분할 수가 없었다. 명동과 을지로 일대의 토지(현재 명동 로얄호텔과 은행회관 일대) 8,000여 평이 그랬다. 이를 처분하면 일제가 망명 계획을 눈치챘을 것이기 때문이다. 조선총독부는 1911년 토지조사사업을 하면서 독립운동에 나선 사람들의 토지는 신고자가 없다는 핑계로 빼앗았는데 이를 피탈재산이라고 한다.

2015년 6월 현재 국토교통부 공시지가 조회서비스에 의하면 로얄호텔 근처 공시지가는 평당 5,100만 원 내지 1억 296만 원이다. 공시지가를 시가의 65%로 보면 이 8,000평 토지는 현재 시세로 최저 6,277억 원에서 최고 1조 2,672억 원에 이른다. 총독부는 이 토지를 일본 부인회에 불하했고 광복 후에 조선 YWCA에 넘어가 오늘에 이르고 있다.

무장 독립항쟁의 초석을 놓다

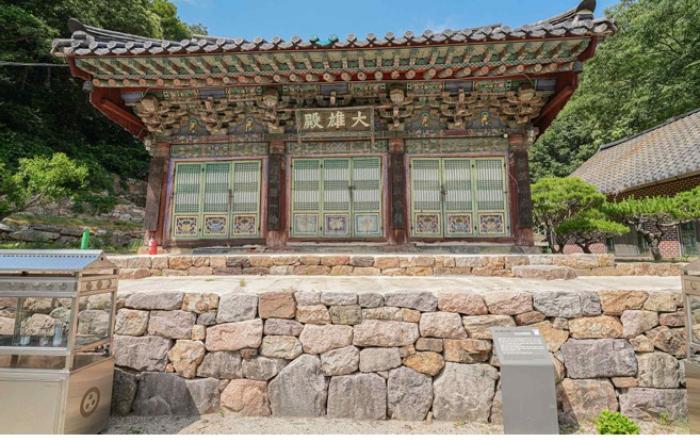

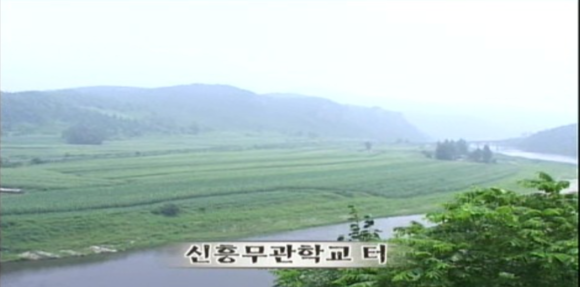

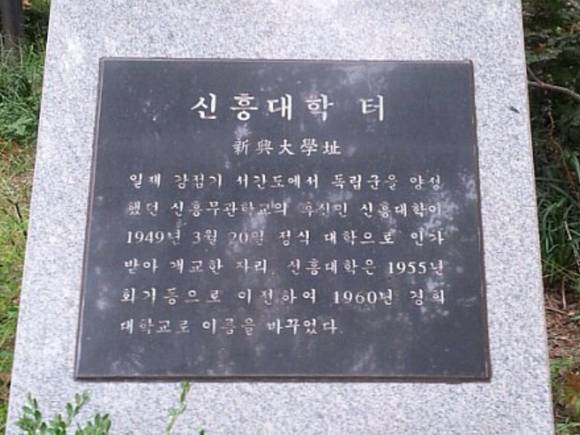

만주로 망명한 독립운동가들이 1911년 서간도 유하현에 신흥무관학교를 설립하자 이석영은 막대한 자금을 쾌척했다. 신흥무관학교는 때가 되면 압록강, 두만강 건너 나라를 되찾는 국내진공작전을 펼치기 위해 독립군 장교를 양성하는 사관학교로서 폐교될 때까지 10년 동안 약 3,500명의 독립군 장교를 길러냈다.

중국 땅에서 항일투쟁을 위한 독립군 양성에 앞장섰던 신흥무관학교는 흔적조차 찾기 쉽지 않다. 학교가 있던 자리는 옥수수밭으로 변했고 벽돌공장이 세워져 있었다. 흔한 표지석이나 기념비 하나 없었다. 학교가 세워졌던 지린(吉林)성의 고산자(孤山子), 합니하(哈泥河), 추가가(鄒家街) 3곳 모두 사정은 똑같다. 세월 탓이라기보다는 후손들의 무관심 탓이 큰 것 같다는 느낌을 지울 수 없었다.

1920년대의 대일 광복 전쟁, 특히 봉오동과 청산리 전투에 참가한 독립군 중간 간부들은 대부분 신흥무관학교 출신들이었다. 많은 무장항쟁과 의열투쟁 등은 신흥무관학교 동문들의 거사였다고 해도 과언이 아닐 정도로 한국 무장독립전쟁의 핵심전력이었다. 요즘 말로 하면 이석영 선생은 신흥무관학교의 재단 이사장이었고, 무장 항쟁의 기틀을 놓은 분이라고 평가할 수 있다.

민주 공화정의 씨앗을 뿌리다

신흥무관학교와 같은 시기에 경학사(耕學社)가 창립되었는데 여기에도 이석영 선생이 거금 쾌척했다. 경학사는 교민자치조직이었지만 사실상 준 정부 형태였는데, 초대 사장은 이상룡 선생이었다. 식민지가 되어 버린 조선에서 망명해 온 지사들 중에 살길이 막연한 사람들에게 이석영은 농사지을 땅과 양식을 마련해주어 현지 정착에 큰 도움을 주었다.

이석영 선생이 망명초기 거주하던 추가가 마을 ⓒ 권태균(사진 제공)

경학사가 자치기관이었다는 사실은 바로 조선 민중이 스스로를 다스리기 시작했다는 것이다. 경학사는 후일 부민단(扶民團), 한족회, 서로군정서로 진화해 나갔다. 이런 발전에 대해 동아일보 1920년 8월 2일 자는 다음과 같이 전한다.

"2,000호의 조선 민족이 모여 한족회가 다스리며 소⋅중학교 교육까지 시키는 작은 나라를 이루었다."

이들은 대한제국을 부활시키려는 것이 아니라 민주 공화제를 실시하는 대한민국을 수립하려고 했는데, 경학사가 그 모체였다. 이렇게 태동한 민주 공화정의 정신은 임시정부로 이어지고 광복 후 대한민국으로 계승되었다.

장자(長者)의 풍을 지닌 대인(大人)이었다

"전 영의정 이유원이 족제 이유승의 아들인 이석영을 빼앗아 양자로 들였다"는 매천 황현의 기록은 이석영이 촉망받는 청년이었음을 반증한다. 나이 삼십에 대과에 급제한 후 주로 정언, 수찬, 승지 등 주로 청요직을 지낸 것으로 보아 학문도 깊었던 것으로 추측된다. <기려수필(騎驢隨筆)>은 "공이 벼슬에서 크게 성취할 뜻이 없더니 마침내 사직하고 돌아와 은거하였다"고 전한다. 이미 망조(亡兆)가 든 조정에 더 이상 미련이 없었던 것이다.

그러나 나라가 망하자 전 재산을 팔아서 독립운동에 나섰다. 독립운동은 만석 재산으로도 이룰 수 없는 거대한 사업이었고, 만주 유하현에 10년 정도 거주한 후 재산이 소진되자 심양, 북경, 천진, 상해로 이거했다. 사실은 방랑이었다. 이 무렵 선생의 나이는 70대였다.

이석영 일가가 거주하던 북경 고루 근처 ⓒ 권태균 (사진 제공)

아들과 조카들을 의지하여 옮겨 다녔지만 가난을 피할 수 없었다. 삼한갑족의 후손에 그 자신이 차관급인 종2품의 고위공직을 지냈고, 만석 재산을 가졌으나 전 재산을 조국 광복에 바치고는 굶주림에 시달려야 했다. 그런 굶주림 속에서도 이석영은 여전히 대인의 풍모를 지니고 있었다. <한민(韓民)> 1936년 5월 25일 자 평가이다.

"이석영이 수많은 재산을 신흥무관학교에 쏟아붓고 나중에는 지극히 곤란하게 생활하면서도 일호의 원성이나 후회의 개식이 없고 태연하여 장자의 풍이 있었다."

역사에서 빛나는 삶을 살았다

선생에게는 두 아들이 있었다. 장자인 이규준(李圭駿 1899~1927)은 신흥무관학교를 졸업하고 북경에서 숙부인 우당 이회영, 의열단원 유자명과 함께 사촌 형제들과 '다물단'을 조직해서 일제 밀정 등을 처단하는 독립투쟁에 진력했다. 그러나 불운하게도 아버지보다 먼저 29세에 병사했다. 차남 이규서는 1933년 상해에서 행방불명됐다.

두 아들을 먼저 앞세운 이석영의 슬픔은 감내하기 어려웠을 것이다. 게다가 믿고 의지하던 아우 이회영도 1932년에 순국했다. 온 가족이 풍비박산 나면서 잠시 귀국했지만 '왜놈 세상에서는 살지 않겠다'는 의지로 다시 망명해서 굶주림에 시달리다 1934년 향년 80세로 사망했다. 부인은 1936년 상해의 조카 이규홍(이시영 초대 부통령의 차남) 집에서 82세에 사망했다.

당대 최고의 갑부 이석영이 전 재산을 독립운동에 쾌척하고 굶어 죽다시피 하던 1930년대 이완용의 아들 이항구는 "현금이 조선에서 제일 많다"는 부유한 삶을 살았다. 해방 후에는 과연 달랐는가? 이석영 선생이 건국훈장 애국장을 수상한 것은 광복 후 46년이 지난 1991년이었다. 홍교 공동묘지가 지금은 없어져 그의 유해도 찾을 길이 없다.

지금 이 나라에 존경받는 재벌, 존경받는 부자가 없는 것은 이석영처럼 재산을 공(公)으로 여긴 진정한 부자들의 정신이 사라졌기 때문일 것이다.진정한 부자의 모습은 선생의 근거지였던 남양주시 화도읍 가곡1리에 아련한 옛이야기로 그 편린이 전할 뿐이다.

남양주시 화도읍 가곡 1리

편집부 : 글 : 허성관 (전 행정자치부 장관)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기