상대방이 어떻게 움직이는지를 알아야 하고, 반대로 상대방에게는 내 움직임을 거짓으로 알려야 한다. 그 중요한 역할을 맡은 이들을 조선시대에는 ‘체탐인’이라 불렀다.

전쟁의 숨은 주역, 체탐인(體探人)

전쟁의 기본은 무엇일까? 그건 바로 『손자병법』의 첫 장인 「시계(始計)」에 나오듯 ‘상대를 속이고, 나는 속지 않는 것’이다. 그러기 위해 꼭 필요한 건 ‘정보’다. 상대방이 어떻게 움직이는지를 알아야 하고, 반대로 상대방에게는 내 움직임을 거짓으로 알려야 한다. 그 중요한 역할을 맡은 이들을 조선시대에는 ‘체탐인’이라 불렀다.

보이지 않는 곳에서 싸우는 사람들

영화나 드라마의 전쟁은 멋지고 화려하다. 잘생긴 주인공이 얼굴을 드러내기 위해 투구를 쓰지 않은 채 화면 가운데 서서 총을 쏘거나 칼을 휘두르면, 적들은 추풍낙엽처럼 쓰러진다. 주인공의 이런 활약에 밀리던 아군은 용기를 내서 싸운 끝에 마침내 승리를 쟁취하는 식이다. 아울러 비열하게 주인공을 괴롭히던 악당은 정의 구현을 당하면서 전쟁이 끝나고 평화가 찾아온다는 것으로 마무리된다. 하지만 전쟁은 그런 식으로 명확한 정의구현이 실행되거나 깔끔하게 끝나지 않는다.

그리고 전쟁의 끝이 평화인 경우도 드물다. 대부분의 전쟁은 또 다른 전쟁을 불러오며, 주인공이 아무리 정의롭다고 하더라도 총알이나 화살이 피해 가는 경우는 드물다. 우리는 단순히 전투에서 이기면 전쟁에서 승리한다고 믿는다. 하지만 그것은 미디어가 보여주는 전쟁의 가장 잘못된 모습들이다.

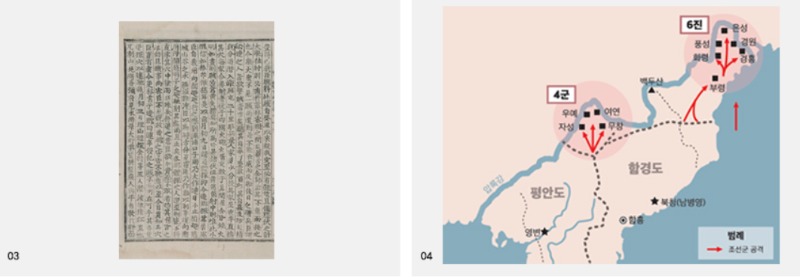

전쟁에서 이기려면 보급과 통신, 정찰과 정보전에서 적보다 뛰어난 기량을 보여줘야만 한다. 아군이 잘 싸울 수 있도록 무기와 식량을 충분히 보급하고, 부대가 서로의 위치를 확인할 수 있도록 통신이 원활해야 한다. 특히 싸워야 할 적의 동태를 미리 파악하고 대책을 세울 수 있게 만들어 주는 정보전은 그중에서도 가장 중요했다. 백제 개로왕을 죽음으로 몰아넣은 고구려의 도림 스님 얘기나 임자라는 백제의 관리에게 입수한 정보를 통해 전쟁을 준비했던 신라의 사례에서 알 수 있듯 정보전은 전쟁의 승패를 좌우할 정도로 중요했다. 01.『세종실록』 세종 19년 6월 11일의 기록

01.『세종실록』 세종 19년 6월 11일의 기록

02.드라마 <옥중화>의 한장면. 이 드라마에서 주인공 ‘옥녀’는 어린 시절 다모였다가 성장한 후 체탐인이 되어 명나라 사신 암살 임무에 투입된다.

세종 시기 기록으로 남아있는 정보전

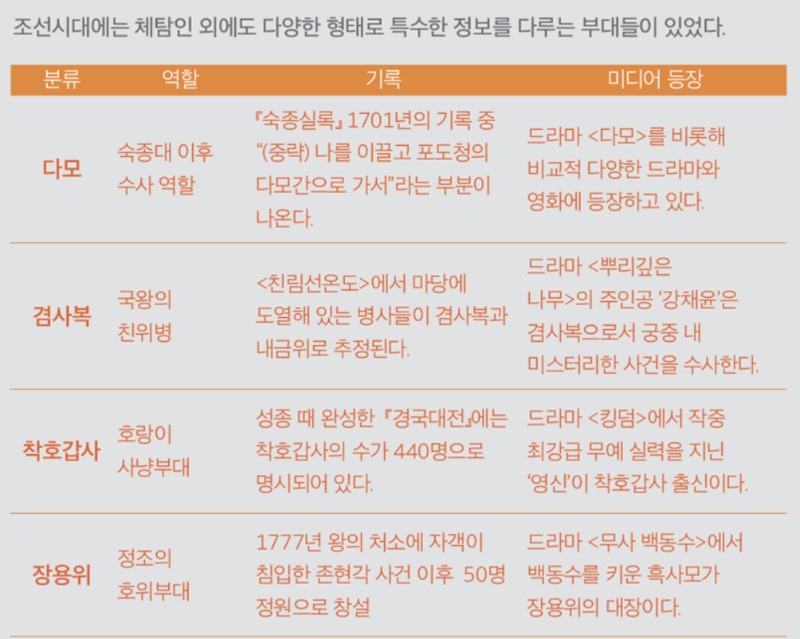

1392년, 고려를 무너뜨리고 건국한 조선은 북쪽의 여진족과 남쪽 왜구의 침입을 막아야만 했다. 다행히 왜구는 대마도 정벌을 통해 어느 정도 억제할 수 있었다. 하지만 두만강과 압록강 일대의 여진족은 몹시 위협적이었다. 특히 여진족 족장인 이만주는 명나라와 조선 사이에서 줄타기 외교를 하면서 세력을 키워 나가는 상황으로 조선에는 눈엣가시 같은 존재로 떠올랐다. 이런 상황에서 세종대왕은 국경선을 확정하기 위해 압록강 상류에 4군과 두만강 유역에 6진을 설치했다. 조선의 이런 움직임은 이 지역에 살고 있던 여진족의 격렬한 반발을 불러왔다. 생활 터전을 빼앗긴 여진족은 이만주의 지원을 받으며 약탈과 습격에 나섰다.

말을 타고 순식간에 쳐들어온 여진족은 조선의 백성들을 죽이거나 사로잡아가는 일이 빈번하게 벌어졌다. 아울러 식량과 물자도 약탈해 갔다. 반면에 조선군은 지켜야 할 곳은 넓었고, 병사 수는 적었기 때문에 제대로 대응하지 못 했다. 따라서 여진족의 동태를 미리 파악하는 것이 피해를 막을 수 있는 유일한 방법이었다. 그때 동원된 것이 바로 체탐인이었다. 그들은 조선의 국경선인 압록강과 두만강을 건너서 여진족의 본거지인 파저강 일대까지 진출해서 동태를 살피는 일을 했다. 세종 19년 6월 11일자 실록에는 체탐인들의 활약과 어려움을 상징적으로 보여주는 사건이 하나 등장한다.

“이달 초3일에 이산의 정탐꾼 김장 등 다섯 사람이 파저강을 몰래 건너서, 올라산 북쪽 모퉁이에 있는 오미부에 이르렀습니다. 강 양쪽 언덕에 큰 들이 모두 개간되어 사람과 소가 들에 흩어져 있었는데 말은 보이지 않았다고 합니다. (중략) 도적 다섯 명이 밀림 속에서 나와 고함을 치면서 쫓아오기에 나무에 의지하여 활을 쏘았는데, 김유생이 적의 왼쪽 뺨을 맞혀서 위기를 벗어났습니다. 돌아오는 길에 보니 군인 김옥로가 사라졌는데 적에게 잡혀 죽은 것이 아니라 짐승에게 당했거나 물에 빠져 죽은 것으로 보입니다.” - 『세종실록』 세종 19년 6월 11일 기록

여진족을 정탐하러 갔던 체탐인이 중간에 들키는 바람에 활을 이용한 교전이 벌어졌고, 퇴각하는 와중에 1명이 실종된 것이다. 원래대로라면 조용히 빠져나와야 하지만 중간에 들키면 이런 식으로 추격전이 벌어지곤 했다. 여진족은 물론이고 호랑이 같은 맹수들과 깊은 강, 험난한 산 같은 자연 환경은 수많은 체탐인을 돌아오지 못하게 만들었다. 하지만 체탐인들이 수집한 정보는 여진족의 동태를 파악할 수 있는 유일한 수단이었다. 따라서 세종대왕은 때로는 포상하면서 독려하고, 어떤 때는 경계심이 높아질 수 있다는 이유로 활동을 자제하라는 등 직접 지시를 내리면서 관심을 기울였다. 03.『세종실록』 에는 체탐인 들의 활동에 대한 비교적 자세한 기록이 등장한다.

03.『세종실록』 에는 체탐인 들의 활동에 대한 비교적 자세한 기록이 등장한다.

04.조선시대 체탐인은 4군 6진에서 활동한 것으로 보인다.

항상 위험 속에 살았던 이들

누가 이렇게 위험한 체탐인이 되었을까? 당연히 4군 6진을 비롯한 국경 지역에 배치된 군인들 중에 용감하고 배짱이 두둑한 병사들이 뽑혔다. 이들은 식량과 무기를 휴대하고 강을 건넜다. 보통 5명에서 9명 정도가 움직였는데 며칠 동안 이동하면서 야간에 경계를 서야 하고, 여차하면 교전을 벌여야 했기 때문으로 보인다. 실록에는 체탐 패두나 체탐군관이라는 직책이 등장한다. 아마 이들이 체탐인들을 이끌고 정보를 캐내는 임무를 지휘하지 않았나 싶다. 거기에 길 안내를 위해 조선에 귀화한 여진족이 투입되었다. 지리를 잘 아는 여진족과 용감한 군인으로 구성했다고는 하지만 워낙 위험한 일이었기 때문에 체탐인의 인명피해가 적지 않게 발생했다.

그래서 고심하던 세종대왕은 아예 사형수들을 체탐인으로 보낼 생각까지 한다. 죽으면 어쩔 수 없고, 살아서 돌아오면 형을 면제해 주는 조건을 제시할 계획을 세운 것이다. 하지만 사형수들을 통제하기 어렵다는 부하 장수들의 반대에 부딪혀서 실행에 옮긴 것 같지는 않다. 체탐인들의 임무는 대략 두 가지로 하나는 국경선 근처에서 여진족의 동태를 살피는 것이다. 보통은 높은 산에 올라가서 살펴보다가 여진족이 모여서 조선으로 침략할 기미가 보이면 재빨리 신호를 보내서 대비하게 한 것이다. 실제로 기습을 하려던 여진족이 체탐인들이 산에서 내려오며 소리를 지르자 포기하고 돌아선 일도 있었다.

다른 하나는 더 위험한 임무였는데 파저강 일대를 비롯해서 여진족의 본거지로 깊숙하게 잠입해서 정탐하는 것이었다. 여진족은 농사와 유목을 병행했으며, 부족별로 나눠져 있는 상태라서 정확한 정착지와 숫자를 파악하는 것이 어려웠다. 평소에는 농사를 짓거나 유목 생활을 하다가 식량이 떨어지거나 필요한 게 있으면 약탈에 나서는 식으로 움직였기 때문이다.

따라서 이들의 행적을 미리 파악해야 할 필요가 있었다. 그리고 몇 십 명 정도가 몰려다니는 것은 모르겠지만 누군가 유능한 지도자가 나타나서 이들을 한깃발 아래 뭉치게 하는 건 막아야만 했다. 세종대왕 역시 이런 점을 경계했는데 당시에는 이만주라는 걸출한 지도자가 여진족을 규합하는 중이었다. 그래서 조선과 명나라는 번갈아가면서 대군을 출동시켜 여진족의 본거지를 쑥대밭으로 만들었다. 세종대왕은 두 차례의 파저강 정벌을 통해 이만주의 세력을 꺾었다.

이때 이만주의 거처와 여진족 마을의 위치를 확인하기 위해 체탐인들이 투입되어 활동한 것으로 보인다. 아울러 이만주와 협상을 한다는 핑계로 사절을 보내서 미리 길을 확인하고, 한양에 있던 여진족에게 유도 심문을 해서 위치를 확인하는 용의주도함을 보이기도 했다. 이렇게 체탐인들은 위험하면서도 중요한 임무를 맡았지만 워낙 비밀스러웠던 탓에 실록에는 아주 작은 흔적만 남았다. 하지만 그들의 활약으로 조선이 여진족의 침략을 막고 한발 더 나아가 그들의 본거지에 타격을 가함으로써 국경선을 지키는 데 큰 역할을 한 것은 분명해 보인다.

Zoom in Media  출처/ 정명섭(베스트셀러 작가)

출처/ 정명섭(베스트셀러 작가)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기