동아시아의학의 전범(典範) 동의보감(東醫寶鑑)

보감(寶鑑), 동아시아의 베스트셀러

조선의 어의 허준(許浚 1530~1615)이 지은 종합의서 『동의보감(東醫寶鑑 ), (1610년 완성은 한국 의학사에서 가장 유명한 의서 가운데 하나이다. 한국인은 물론 아시아인 사이에서 허준은 여러 번 방영된 드라마의 주인공으로 친숙할 뿐 아니라 한국 의학사 관련 학술 논문 및 서적 가운데 허준이나 동의보감을 다른 것이 가장 많다. 실제로 동의보감은 동아시아 지역에서 널리 유행했고 현재도 한의사의 주요한 임상 전거가 되고 있다. 1613년 25귄 25책으로 처음 간행된 내의원 목활자본 동의보감 이 현재까지 전해지고 있으며, 2009년에는 의서로서는 세계 최초로 유네스코 세계기록유산으로 등재되기도 했다.

01.조선의 어의 허준許埈 1539~1615이 지은 종합어서 동의보감

02. 허준 표준영정

과연 『동의보감』이 서명에서 차용한 “보감(寶鑑: 본보기가 될만한 귀중한 책)”이란 말과 세계기록유산 등재에 걸맞을 만큼 가치 있는 책인가? 먼저 주목할 점은 『동의보감』이 한국뿐 아니라 중국과 일본 등 동아시아 지역에서 광범위하게 유행돼 왔다는 사실이다. 『동의보감』은 전근대 시기 조선에서만 정부 주도로 대여섯 차례 간행되었고 현재도 여전히 영인되거나 번역되어 출판되고 있다. 명말청초 중국으로 유출된 후 『동의보감』은 1763년 이후 중국에서 수차례 간행되었는데, 그 출간 횟수는 청조(淸朝) 및 민국기(民國期) 19회를 포함해서 중국, 대만 등 중화권에서 현재까지 30여 차례를 상회한다. 연구에 따르면 『동의보감』과 성격이 비슷한 중국의 의서 수천여 종 가운데 『동의보감』보다도 자주 출간된 것은 불과 대여섯 종에 불과하다. 일본에서는 1724년에 막부의 지시에 따라 공식 간행물로 『동의보감』이 처음 출판된 후 1799년 재판본이 출간되었고, 멀리 베트남 의서에도 인용되어 등장했다. 이처럼 『동의보감』이 동아시아지역에서 넓은 독자층을 거느리고 있었다는 사실은 의학지식이 주변인 조선에서 중심인 중국으로 역류했다는 것을 의미하며, 『동의보감』이 단지 한국인을 위한 의서에 머물지 않고 중국인이나 일본인, 더 나아가 세계의 모든 사람이 공감할 수 있는 성격과 가치를 담았음을 인정받았다는 것이다.

체계(體系), 치료보다 양생(養生)을 앞세우다

이처럼 동아시아 지역에서 유행할 수 있었던 텍스트 『동의보감』의 내적 구조는 무엇이며 그 경쟁력의 원천이 되는 독자성과 편제상 특징은 무엇인가? 연구자들은 대체로 양생(養生) 즉 예방의학 중심의 편제 그리고 텍스트로서 구성체계의 완비성을 든다.

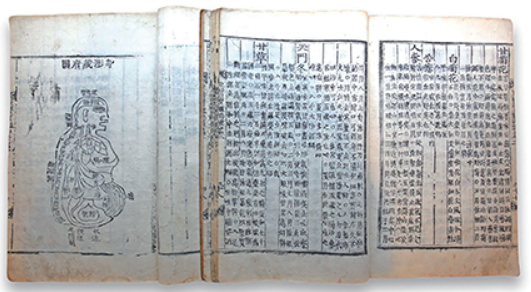

먼저, 양생을 치료보다 중시하는 구성과 이에 따라 몸을 질병에 앞세우는 편제 방침이다. 『동의보감』은 목록 2권, 「내경편(內景篇)」 4권, 「외형편(外形篇)」 4권, 「잡병편(雜病篇)」 11권, 「탕액편(湯液篇)」 3권, 「침구편(鍼灸篇)」 1권 등 모두 25권 108조목으로 구성되어 있다.

허준(許浚)은 조선중기의 의학자, 선조와 광해군의 어의를 지냈으며, 1610년(광해군2년)에 동아시아의학에 발전을 기여한 동의보감을 완성했다.

이를 풀어보면 『동의보감』은 몸을 “내경”과 “외형”으로 나누어 편제하고, 그 다음에 질병 항목을 두되 ‘잡(雜)’자를 접두어로 넣어 “잡병”이라고 칭했다. 양생 중심의 편집체계는 이를테면 유방 및 월경 질환을 잡병편 ‘부인’문에 두지 않고 이들을 외경편 ‘유(乳)’문과 내경편 ‘포(胞)’문에 각기 편제하는 결과를 낳았다.

이는 편제상 특이한 경우에 해당하는데, 동아시아의 학사에서 여성성의 상징이 회임/출산에서 생성/생산으로 역전된 것을 의미하는 것으로 『동의보감』이 성인 남성을 위한 책이라는 통상적 인식이 잘못됐음을 방증한다. 특히 주목할 것은, 고대 의학에서 표방한 양생과 몸을 중심으로 하는 예방의학 정신을 편집체계에 전면적으로 반영한 것은 고대 의학경전인 『황제내경(黃帝內經)』 이래 사실상 『동의보감』이 처음이라는 점이다. 『동의보감』의 다른 특징은 의학지식을 이러한 새로운 그릇에 일목요연하게 유기적으로 종합함으로써 임상가가 활용하는 데 상당히 용이하도록 구성한 점이다.

의제(議題), 의학의 계통 및 표준 세우기

이러한 의학체계를 지향했던 허준을 비롯한 『동의보감』 편찬자들의 문제의식과 지향점은 무엇이었을까? 『동의보감』 프로젝트가 당대 선진 의학인 명대 의학을 자주화하기 위한 것이었다거나 조선의학의 고유성을 선창하기 위한 것이었다는 종래의 견해와 달리 최근 연구들은 중국 의학계의 혼란 상황을 극복하기 위한 시도로서 제대로 된 의학의 전범을 세우려는 의제 아래 학술사업이 진행되었다는 점에 주목하고 있다. 『동의보감』은 조선 개국 200년이 지난 17세기 전환기 일본의 침입이라는 국가 전란의 상황에서 국가적 학술기획 사업의 하나로 완성됐지만, 『동의보감』 관련 사료들을 살펴보면, 국가적 문화 사업이었던 『동의보감』의 지향점이 선진문물의 단순 수용이 아니라 좀 더 높은 데 있었음을 알 수 있다. 즉 번다한 의설이 난무했던 당시 중국 의학을 고대 의학의 본뜻과는 멀어진 혼란 상황으로 규정하며, 그 의학정신을 회복하고 의학의 도통(道統) 즉 범위와 계통을 제대로 밝히려는 의도 아래 기획된 것이었다. 16~17세기 동아시아 의학계는 금원대(金元代) 이후 쏟아져 나온 의학 이론과 처방을 일대 정리한다는 과제를 공유하며 해결책을 내놓고 있었는데, 이런 작업을 통해 조선의 의학계가 이에 대등하게 동참할 수 있게 됐다. 이런 점에서 『동의보감』은 조선의 고유성에 머무르기보다는 오히려 동아시아 의학의 보편성을 지향하며 이를 선점하고자 했다.

동의(東醫), 중심을 전유(專有)하다

그렇다면 동아시아의 보편의학을 정리하겠다는 『동의보감』 학술사업을 추진하는 과정에서 지역의 특수성을 함의하는 ‘동의(東醫)’를 내세운 까닭은 무엇인가? 이는 『동의보감』 편찬에 관여했던 역사의 주체들이 조선의 국책 문화사업의 의미를 드러내고자 하는 전략의 관점에서 읽을 수 있다. 『동의보감』 서문과 집례에 따르면, 의학의 본류는 고대 성인의 의학으로 금원대 이후 명나라 의학은 그 본지에서 멀어져 잡다한 것을 모아놓은 것에 불과했다. 이에 선조는 『동의보감』 프로젝트를 발주하며 이러한 문제의식과 사업지침을 함께 내렸다. 즉 고대 의학에 연원을 둔 양생을 치료에 앞세우고, 번쇄해진 중국의학의 혼란을 정리함과 동시에 향약을 장려하라는 지침도 함께 내렸다. 이에 부응하여 허준은 고대 의학의 테두리 안에서 작동하는 중국의 북의(北醫)와 남의(南醫)를 인용하면서 조선에 동의의 전통이 있음을 천명했다. 그 의미를 짚어보면, 선조와 허준 등은 중심이라고 인식되었던 당대의 중국을 고대의 중화와 분리하는 전략을 취하면서 보편의학인 고대 성인의 의학 아래 중국의 북의 및 남의 그리고 조선의 동의를 대등하게 위치 지움으로써, 진정한 중심인 고대 의학을 오히려 자신들이 점유할 수 있는 틀을 마련한 것이다. 조선이 중국의 의학기술을 취집하며 이를 분류하는데 노력을 기울였던 시기를 지나 16세기말에 와서는 조선에서 발전시켜온 의학전통을 포괄하면서 오히려 중심으로 인식되던 당대 중국 의학까지도 종합하고 재정리하는 위치에 도달했다. 서명 “동의”에는 이러한 문화적 자부심이 묻어있다

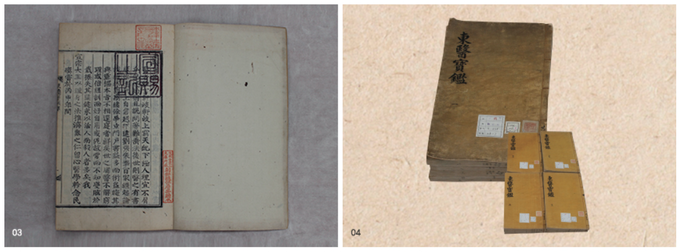

03. 한국학중앙연구원 소장본 '동의보감 에는 내사기가 없으나 서문의 앞부분에 선사지보를 찍었고, 우측 변란 밖으로 후에

조선총독부에서 찍은 장방형주인(長方形朱印 )이 있어 적상산 사고본임을 알 수 있다. 문화재청

04. 「동의보감은 모두 25권 108조목으로 구성되었으며 내경 외형 잡병 탕액 침구 등의 5대강(大을 기준으로 세부 분류하여

각각 해당 질병의 이론, 처방, 출전을 밝혀놓았다. 문화재청

배경(背景), 완숙한 조선의 문화적 역량

문화적 자신감을 드러내며 동아시아 의학의 전범을 만들어낸 조선 학술계의 사회문화적 역량은 무엇인가? 『동의보감』의 출간을 두고 종종 개인의 천재성으로 환원시키며 조선의 역사에서 예외적 사건으로 치부하곤 했지만, 사실 그 동력은 조선 개국 이후 의학적, 지적 역량이 축적되었고, 이와 함께 조선 전기 사대부들의 양생 문화가 확산되고 있었던 지성사적 맥락 속에서 찾아야 한다. 저자 허준에 대한 대중적 이해는 서자였던 그가 서러운 차별과 온갖 역경을 이기고 어의에 올라 탁월한 능력으로 불후의 명작을 남겼다는 것이지만, 사실 허준은 조선 사대부의 학연, 혈연 네트워크에 직접 연결되어 있었다. 그렇기에 16세기 조선의 사상 및 문화적 자양분을 얻어 의사 및 문사로서의 자질과 능력을 충분히 키울 수 있었다. 『동의보감』의 지향점 및 편집 지침까지도 내린 국왕 선조 역시 이러한 지적 문화 속에서 성장해 의학을 포함한 학술에 두루 탁월할 수 있었다. 조선에서 가장 학문이 융성한 시기로 평가받는 16세기 후반 지적 토양 속에서 실질적 편저자인 허준 외에 국왕 선조와 기타 조력자들이 등장하는 것이 가능했으며, 『동의보감』의 편찬을 통해 이전 의서들이 이루지 못한 의학의 종합과 전범의 확립을 성취할 수 있었다.

이상을 두세 문장으로 간추리면 이렇다. 지역의 자의식을 상징하는 ‘동의’를 천명했던 『동의보감』은 이른바 당대 중국의 선진 의학을 수용하는 지역화의 과정이자 그 결과물이었다기보다는, 역설적이게도 『동의보감』 편찬 관계자들은 조선의 특수성이 아닌 동아시아 의학의 보편성을 지향하면서 오히려 중심을 점유하려고 했고, 이러한 동아시아적 성격과 함께 그 체계의 높은 완비성 때문에 『동의보감』은 동아시아 지역에서 유행할 수 있었다. 그리고 이러한 문화 사업이 가능했던 것은 조선 전기의 문화적 역량과 함께 국왕 선조의 후원과 어의 허준의 탁월함이 뒷받침되었기 때문이다. 『동의보감』은 조선 중기 학술과 문화의 극점을 보여주는 좋은 사례다. 글. 이기복(전북대학교 한국과학문명학연구소 연구교수)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기