자주외교를 넘어 항일독립운동의 상징,주미대한제국공사관을 만나다

자주외교를 넘어 항일독립운동의 상징,

주미대한제국공사관을 만나다.

1910년 일제에 의한 강제병합으로 매각된지 102년 만인 2012년 10월, 주미대한제국공사관이 마침내 대한민국 품으로 돌아왔다. 문화재청이 매입한 공사관은 2013년 1월부터 국외소재문화재재단이 관리 및 운영을 위임받아 5년여 복원공사 및 전시조성 사업'을 거쳐 2018년 5월 22일 미국 워싱턴 DC 로건서클에서 개관식을 개최하고 113년 만에 공사관 건물 옥상에 태극기를 다시 게양하였다.

자주외교의 상징, 주미조선공사관을 개설하다

01. 주미조선공사관 건물 전경, 고종은 주이조선공사관을 개설함으로써 조선이 '자주독립국임을 세계에 천명하고 세계 외교 중심지 미국 워싱턴 DC에서 자주외교를 펼치고자 하였다. 국가보훈처

1882년 5월, 조선은 서구 열강과는 처음으로 미국과 조미수호통상조약을 체결한다. 이듬해 미국은 정동(서울)에 미국공사관을 개설하였다. 그러나 조선은 중국의 압력으로 1888년 1월까지 주미공사를 파견하지 못하다가 ‘영약삼단(另約三端)’의 준수조건으로 초대 주미전권공사 박정양 등 공관원 11명을 파견한다. 고종은 미국에 주미조선공사관을 개설함으로써 조선이 중국의 속국이 아닌 ‘자주독립국’임을 세계에 천명하고 세계 외교 중심지 미국 워싱턴 DC에서 ‘자주외교’를 펼치고자 하였다.

이러한 의지는 박정양 공사가 ‘영약삼단’ 중 첫 번째 조건인 ‘조선공사는 부임하면서 먼저 중국 공사관에 가서 보고하고, 중국공사에 알리어 미국무성에 함께 가며….’ 라는 조건을 무시한 채 독단적으로 22대 미국 클리블랜드 대통령을 예방하고 고종의 국서(國書)를 봉정하였다. 다음 날 피서옥(皮瑞屋) 건물에 최초의 공사관을 개설하고 본격적인 업무를 개시했으나 이 건물을 임대하여 사용한 것은 1년 정도였다. 이어 1889년 2월 13일자로 현재 공사관 건물로 이거하여 2년 10개월 정도 사용하다가 1891년 12월 1일자로 고종은 상주 공관의 필요성과 미국 정부와 국민에게 우호를 밝힌다는 명목으로 왕실자금 2만5000 달러를 들여 이 건물을 공식적으로 매입하였다. 미국에 공사관을 설치하기 전후 일본, 중국, 영국, 러시아, 프랑스 등 주요 열강에 공사관을 개설 · 운영하였으나 워싱턴 DC 소재 공사관 건물만 매입한 사실은 고종의 대미 외교 비중을 가늠할 수 있는 중요한 근거라고 볼 수 있다.

02. 주미조선공사관의 원래 모습 국외소재문화재재단

03. 구한말 시절 주미조선공사관 내부 모습 Ⓒ국외소재문화재재단

조선 독자적인 ‘개국(開國)’ 연호사용과 태극기 게양

연세대학교 박물관 소장 공사관 외부 사진은 당시 공사관 개설 의의 및 목적을 확인할 수 있는 희귀한 자료다. 이 사진 촬영의 대상은 하단에 표시하고 있듯이 ‘在美國華城頓朝鮮公使館之圖(재미국화성돈조선공사관지도)’로 공사관 건물을 나타내며, 우측 상단에는 ‘대됴션쥬미국공사관’으로, 국호(國號)는 ‘됴션’이 아닌 ‘대됴션’으로 사용하고 있다. 이 국호는 미국과 공식적으로 조미수호통상조약을 체결한 1882년부터 공식적으로 사용하였다. 촬영 시기는 ‘개국사백구십팔년 사월초구일’로 사진 좌측 상단에 한글로 표시하였다. 주지하다시피 개국(開國)은 조선왕조가 개국한 1392년을 의미하며, 그 원년부터 498년이 되는 1889년 4월 9일 양력 1889년 5월 8일)임을 확인할 수 있다. 건물 입구에는 서기관 이채연, 서리공사 이하영, 참무관 이완용 및 고종의 어의 역할을 했던 참찬관 알렌(H. N. Allen) 등 4명이 나란히 선 채로 포즈를 취하고 사진을 촬영하였다.

옥상에는 국기게양대와 ‘국긔’라고 표기하고 태극기가 게양된 모습과 그 옆에 현지 고용인으로 추정되는 사람이 함께 서 있다. 사진 뒷면에는 촬영 시기를 ‘大朝鮮開國四百九十八年四月初九日’로 표기하고, 직책과 이름, 호(號) 등을 자세하게 표기한 내용은 사진 앞면의 인물들이 뒷면에 비쳐 보이는 순서대로 작성하고 있으며, 옥상 국기 위치에도 ‘國旗’라고 한자로 표기했다. 이 사진을 통해 중국의 연호 대신 조선의 독자적인 ‘개국 연호’를 사용하고 있으며, 건물 옥상에는 태극기를 게양함으로써 조선이 ‘자주독립국’임을 강조하고 있었다. 이 시기 조선은 중국(청)과 일본, 러시아 등 열강들의 이권 침탈의 각축장으로 변모해가고 있는 상황을 타개하기 위해 고종은 세계 외교의 중심지인 미국 워싱턴 DC에 공사관 건물을 매입한 뒤 조선의 실질적인 ‘자주독립’을 위하여 뉴욕은행으로부터 200만 달러 차관을 도입하여 군비 증강에 힘을 쏟는 활동을 펼치기 위한 거점 공간으로 활용하였다.

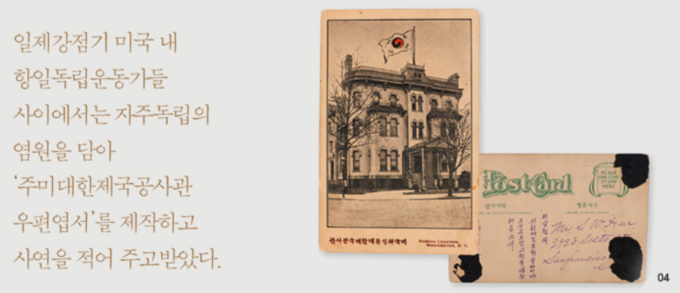

04. 1910년대 미국 독립운동가들 사이에서 유동된 엽서 C 국외소재문화재재단

항일독립운동의 상징, 주미대한제국공사관

주미조선공사관은 1897년 대한제국 선포와 함께 ‘주미대한제국공사관’으로 명칭을 변경하였다. 이후 일제에 의해 외교권이 박탈되었던 1905년까지 약 17년 동안 ‘자주 외교’와 ‘국권(國權)’의 상징 건물로 자리매김하였다. 이러한 공사관의 상징성은 1910년 한일 강제병합으로 일제에 의해 국권이 강탈되었음에도 불구하고 일제 강점기 미국 내 항일독립운동가들 사이에서는 자주독립의 염원을 담아 ‘주미대한제국공사관 우편엽서’를 제작하고 사연을 적어 주고받았다. 이 우편엽서는 1910년을 전후로 주고받은 것으로 추정되며, 당시 독립운동가들 사이에 주고받은 우편엽서는 많았지만 주미대한제국공사관을 우편엽서로 제작하여 실제 사용한 것은 처음이다. 엽서 하단에는 ‘미국와싱톤대한뎨국공사관, KOREAN LEGATION, WASHINGTON D.C.’라 적었으며, 옥상에는 커다란 태극기를 합성해 과장되게 그려 넣었다.

특히 뒷면에는 주소지와 발신인, 수신인 등 이 구체적으로 나와 있다. 해당 주소지는 미국 내 활동하던 항일독립운동세력들을 단일화해 조직(1909)한 ‘대한인국민회(Korean National Association)’의 당시 본부 주소이며, 발신인 마영준은 캘리포니아 지역에서 한글을 가르치며 민족의식 고양을 위해 노력했던 인물이다. 수신인 허승원은 도산 안창호 선생과 교류하며 독립운동에 앞장섰던 국민회 간부였다. 내용은 발신인 마영준이 수신인 허승원에게 ‘새해에는 은혜를 많이 받으시고 모든 소원을 성취하옵소서. 교제(敎弟) 마영준’ 이름으로 발송한 것으로 새해 인사를 전하고 있으며 수신처 주소가 ‘2928 Sacramento St. San Francisco,California’로 당시 ‘대한인국민회’ 본부회관의 주소와 일치함을 확인할 수 있다. 이 엽서는 우표를 붙인 흔적이 없는 것으로 보아, 편지봉투에 동봉하여 발송한 것으로 엽서의 네 귀퉁이에 검은색 흔적은 앨범에 접착해 보관한 흔적이다.

이렇듯 미국 항일독립운동세력인 ‘대한인국민회’ 소속 독립운동가들이 일제에 의해 빼앗긴 조국을 되찾기위한 ‘항일독립운동’ 및 ‘자주독립’의 상징으로 이 주미대한제국공사관 엽서를 유통하고 있었던 점으로 볼 때 그 상징성이 매우 크다고 하겠다.

05 주미조선공사관 건물 입구 국가보훈처

113년만에 게양한 자주독립의 상징, 주미대한제국공사관 태극기

주미대한제국공사관은 1888년 워싱턴 DC에 개설되어 1905년 을사늑약으로 외교 기능이 정지당하는 약 17년간 ‘자주외교’의 상징 공간으로, 1910년 이후에는 재미 동포들 사이에서 ‘항일독립운동’ 및 ‘자주독립’의 상징 공간으로 여겨졌다. 1905년 을사늑약으로 옥상의 태극기가 내려진 후 113년 만인 2018년 5월 공사관 개관식 당시 옥상에 국권의 상징인 태극기가 다시 게양되었다. 한 세기가 넘어 고국의 품으로 돌아온 공사관의 태극기는 현재 한국과 일본 간 벌어지고 있는 ‘역사전쟁’을 주시하며 일제에 의해 자행한 반인륜적 침략행위에 대한 일본의 반성을 요구하며 워싱턴 DC 하늘을 힘차게 펄럭이고 있다.

글. 한종수 (국외소재문화재재단 미국사무소 차장)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기