식민지화는 어떻게 정당화되었던 걸까? ㅡ 1

민족과 국민의 유래

메이지 정부가 1883년 도쿄에 2층 규모로 건축한 ‘로쿠메이칸’에서는 서양인들의 파티 문화를 흉내 낸

무도회가 매일 밤 개최되었다. 서양 댄스를 출 줄 아는 사람이 많아야 문명국이 된다고 생각했던 것이다.

(2018. 05. 04) 글 김정운 (문화심리학자)

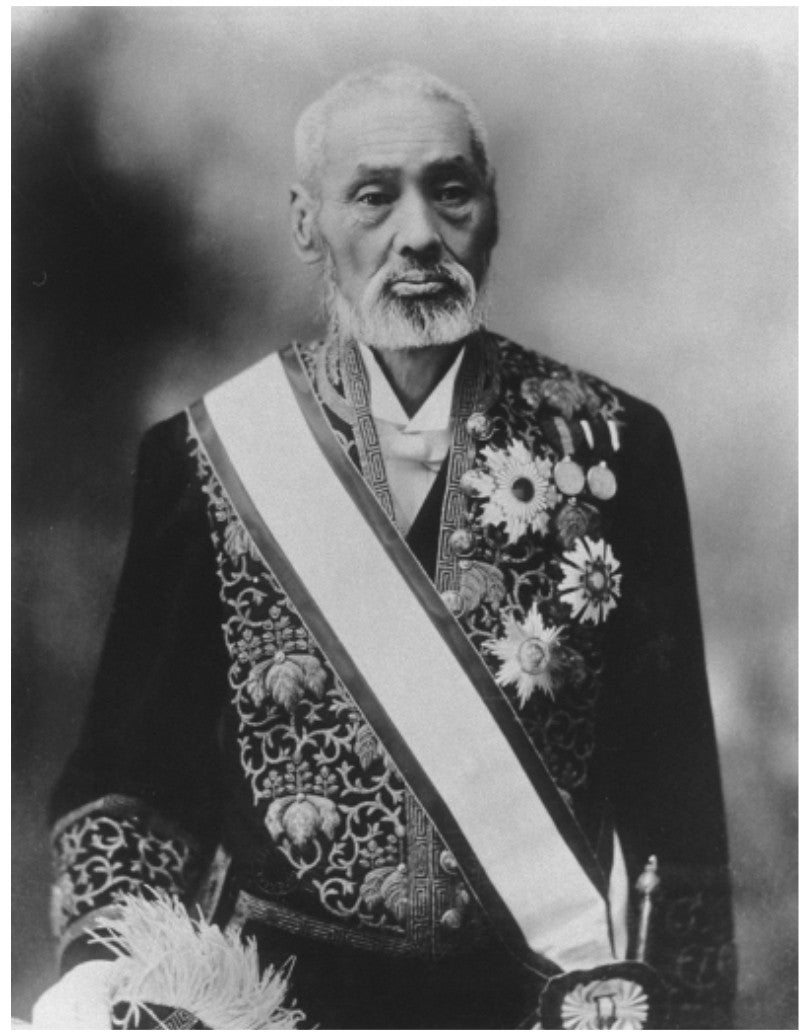

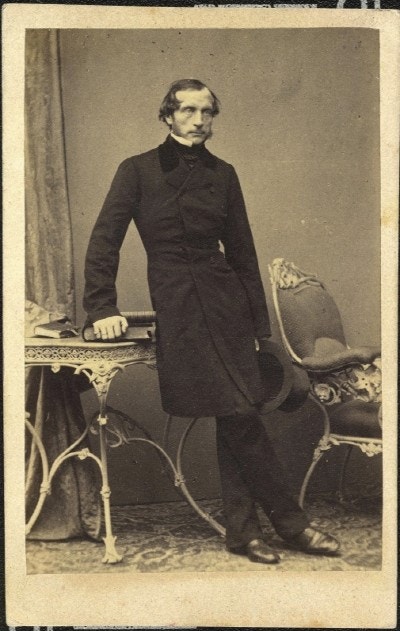

도쿄 대학 초대 총장 가토 히로유키(加藤弘之). 그는 메이지천황의 개인 강사가 되어 독일의 국가학에 기초한 일본국을 세우려 했다. 당시 그에게 천황은 근대국가를 이뤄나가기 위한 수단에 불과했다. 그러나 군부와 우익 세력의 공격을 받자 변절하여 자신의 생각이 망상이었다며 과거의 주장을 총체적으로 부정한다. 학자로서의 신조를 버렸지만, 그 후 도쿄 대학 총장 등을 역임하며 일본의 근대적 학제 성립에 큰 영향을 미쳤다.

한반도 식민지화에 대한 일본의 욕심은 어떻게 구체화되었나?

세계평화와 관련해 영국과 러시아라는 ‘상수’와 더불어, 독일과 일본이라는 ’변수’를 지적한 매킨더의 예언이 발표되고 2주 후, 러일전쟁이 발발한다. 러일전쟁은 대륙세력을 대표하는 러시아와 해양세력(영국)의 지원을 받는 일본과의 전쟁이다.

영국은 1902년 영일동맹을 맺어 러시아의 남하를 저지하려 했다. 사실 일본은 매킨더가 생각한 해양세력의 주요 멤버는 아니었다. 당시 일본은 매킨더가 세계권력 질서의 주요 멤버로 포함시키기에는 아직 그리 대단한 국가가 아니었기 때문이다.

지정학과 관련한 러일전쟁의 의미를 다루기 전에, 일단 일본 내의 지정학적 사고의 도입과 변화 과정을 조금 더 자세히 살펴볼 필요가 있다. 하우스호퍼의 ‘레벤스라움’이 본격 소개되어 ‘대동아공영권’이라는 이데올로기가 생겨나기 이전에도 일본에는 유럽의 지정학적 개념이 이미 다양한 경로로 소개되었다.

앞서 자주 등장한 개화기 일본의 대표적인 독일파 야마가타 아리토모는 이 맥락에서 아주 결정적인 역할을 한다. 1888년 말, 평생 경쟁자였던 이토 히로부미가 총리로 있던 내각의 내무대신이었던 야마가타는 선진국의 지방제도를 알아보기 위해 유럽을 방문한다.

한반도 식민지화에 대한 일본의 욕심은 어떻게 구체화되었나?

세계평화와 관련해 영국과 러시아라는 ‘상수’와 더불어, 독일과 일본이라는 ’변수’를 지적한 매킨더의 예언이 발표되고 2주 후, 러일전쟁이 발발한다. 러일전쟁은 대륙세력을 대표하는 러시아와 해양세력(영국)의 지원을 받는 일본과의 전쟁이다.

영국은 1902년 영일동맹을 맺어 러시아의 남하를 저지하려 했다. 사실 일본은 매킨더가 생각한 해양세력의 주요 멤버는 아니었다. 당시 일본은 매킨더가 세계권력 질서의 주요 멤버로 포함시키기에는 아직 그리 대단한 국가가 아니었기 때문이다.

지정학과 관련한 러일전쟁의 의미를 다루기 전에, 일단 일본 내의 지정학적 사고의 도입과 변화 과정을 조금 더 자세히 살펴볼 필요가 있다. 하우스호퍼의 ‘레벤스라움’이 본격 소개되어 ‘대동아공영권’이라는 이데올로기가 생겨나기 이전에도 일본에는 유럽의 지정학적 개념이 이미 다양한 경로로 소개되었다.

앞서 자주 등장한 개화기 일본의 대표적인 독일파 야마가타 아리토모는 이 맥락에서 아주 결정적인 역할을 한다. 1888년 말, 평생 경쟁자였던 이토 히로부미가 총리로 있던 내각의 내무대신이었던 야마가타는 선진국의 지방제도를 알아보기 위해 유럽을 방문한다.

1889년 6월에 오스트리아 빈에 머물던 그는 빈 대학의 ‘국가학(Staatswissenschaft)’ 권위자인 로렌츠 폰 슈타인(Lorenz von Stein, 1815~1890)을 만난다. 국가학이란 독일 특유의 학문으로 영국이나 미국과 같은 영어권 국가에서의 ‘정치학’에 해당한다. 민족국가 형성이 뒤처졌던 독일에서는 국가 주도의 제도 형성에 관한 논의가 다른 국가들에 비해 훨씬 활발했다. 이는 일본도 마찬가지였다. 주로 국가의 체제 유지와 연관된 ‘법학’이 논의의 중심을 이룬다.

개화기의 일본은 주로 독일법을 받아들여 근대국가 체제를 갖춰나갔다. 일본의 식민지였던 한국 또한 독일법을 적극 수용했다. 오늘날 한국과 일본에서 독일법학이 여전히 강세를 보이는 이유다. (오늘날 한국의 대학에서 독일 유학파 가운데 그나마 교수 채용 비율이 높은 분야가 바로 법학이다. 철학이나 사회학 분야도 드물지만 교수로 채용되는 경우가 가끔 있다. 그 외 다른 분야는 아주 형편없다.)

독일 국가학을 대표하는 스위스 태생의 하이델베르크 대학 교수 요한 블룬칠리(Johann Caspar Bluntschli, 1808~1881)가 1869년에 쓴 책 『Das moderne Volkerrecht der Civilisirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt(문명국가의 근대 국민법)』은 한국과 일본에서 아주 특별한 의미를 갖는다. 이 책은 1880년 중국에서 ‘공법회통(公法會通)’이란 제목으로 번역되어 우리나라에 들어왔다. 1896년, 이 책은 조선에서 재편집되어 같은 제목으로 다시 출판되었다. 1897년 고종이 대한제국을 선포할 당시에 입법, 관제, 군대, 외교와 관련된 ‘대한국국제(大韓國國制)’는 ‘공법회통’을 참조해 만들어졌다.

일본 또한 독일의 국가학을 적극 수용했다. 물론 대한제국이나 중국보다 훨씬 빨랐다. 일본에서는 가토 히로유키(加藤弘之, 1836~1916)가 블룬칠리의 1852년 저서인 『Allgemeines Staatsrecht(일반국법)』 을 『국법범론(國法汎論)』이란 제목으로 1872년 번역 출간했다. 흥미롭게도 중국에서 1880년 번역된 블룬칠리의 책 『공법회통』은 중국인의 번역이 아니었다. 당시 중국에 선교사로 와 있던 윌리엄 마틴(William A. P. Martin, 1827~1916)이 한자를 익혀 청나라에서 한역(漢譯)한 것이다. 일본은 그만큼 빨랐다.

중국에 머물던 윌리엄 마틴은 미국의 법학자 헨리 휘튼(Henry Wheaton, 1785∼1848)의 책 『Elements of international law with a Sketch of the History of the Science(국제법의 요소)』를 1864년 한역하여 『만국공법(萬國公法)』이란 제목으로 출간했다. 이 책은 1868년 일본어로 번역되었고, 조선에는 1880년에 알려졌다.

『만국공법』은 당시 아시아 국가들에게 서구의 국제법을 이해하는 기본 교과서 역할을 했다. 국가체제 형성과 관계된 국가법은 독일법이, 외교와 관계된 국제법은 영미법이 아시아에 도입된 것이다.

당시 일본에서 가장 먼저 독일어를 익힌 가토 히로유키는 메이지유신 이후의 일본 정부를 독일의 국가학에 기초하여 세우려 했다. 그는 1870년부터 천황의 개인 강사가 되어 독일의 국가학을 천황에게 직접 가르치기도 했다. 1877년 히로유키는 도쿄 대학의 전신인 개성학교의 총장을 맡았다. 오늘날 그는 도쿄 대학 초대 총장으로 여겨진다.

가토 히로유키는 오늘날 우리가 너무나 당연하게 사용하는 ‘민족’, ‘국민’과 같은 단어를 처음 만들어낸 사람이다. 그는 독일어 ‘Nation’을 ‘민종(民種)’으로, ‘Volk’를 ‘국민(國民)’으로 처음 번역했다. ‘민종’은 이후 다른 일본 학자들에 의해 ‘족민(族民)’ 혹은 ‘민족(民族)’으로 수정되었다. (오늘날 한국에서 독일어 ‘Nation’과 ‘Volk’는 맥락에 따라 ‘민족’과 ‘국민’으로 뒤섞여 번역된다.) 히로유키는 블룬칠리의 ‘민족’과 ‘국민’ 개념에 기초한 국가론에 따라 천황제 중심의 근대 ‘민족국가’ 혹은 ‘국민국가’를 세우려고 했던 것이다.

블룬칠리는 국가를 하나의 ‘유기체’처럼 봐야 한다는 당시의 사회진화론적 국가론을 대표하는 학자였다. 야마가타 아리토모가 1889년 만났던 빈 대학의 슈타인 교수는 블룬칠리의 ‘유기체-메타포(Organismus-Metapher)’를 더욱 체계화하고 구체화한 인물이다.

‘국가의 육체는 영토’이며, ‘국가의 정신은 민족(das Volk)’이라는 슈타인의 주장은 이 같은 유기체-메타포의 핵심 내용이다.

야마가타가 슈타인을 만나기 7년 전인 1882년 8월, 이토 히로부미는 오스트리아 빈으로 슈타인을 찾아가 메이지헌법 제정에 관한 조언을 구한다. 이미 은퇴한 교수였던 슈타인은 이토 일행에게 몇 달에 걸쳐 권력분립의 기본구조, 국가가 실행해야 하는 사회정책 등과 같은 근대국가에 관한 강의를 했다. 아울러 이토 히로부미는 독일 제국의 비스마르크 수상으로부터 베를린 대학의 루돌프 폰 그나이스트(Rudolf von Gneist, 1816~1895) 교수를 소개받아 독일 제국 헌법을 자세히 공부하고 일본으로 돌아간다.

수년 전 이토 히로부미가 슈타인으로부터 메이지헌법 제정을 위한 조언을 받았다면, 1889년 야마가타 아리토모는 슈타인으로부터 자신이 생전 들어보지 못한 아주 희한한 지정학적 개념을 듣게 된다. 이른바 ‘권세강역(權勢疆域)’과 ‘이익강역(利益疆域)’이다.

독어 ‘Machtsphare’의 번역인 ‘권세강역(權勢疆域)’은 오늘날 표현으로는 ‘권력영역’이다. ‘이익강역(利益疆域)’은 ‘Interessensphare’의 번역으로 ‘이익영역’이란 뜻이다. 권세강역은 국가의 주권이 미치는 영토의 범위를 뜻하고, 이익강역은 국가의 권세강역을 지키기 위해 필요한 완충지대를 뜻한다. 달리 표현하면 한 국가의 이익과 직접적으로 관련되어 있는 인접국가의 상태라고 할 수 있다.

당시 야마가타는 슈타인을 만나자마자 러시아의 시베리아 횡단철도가 일본의 안보에 미칠 영향에 대해 물었다. 당시 아시아에는 러시아가 시베리아 횡단철도를 부설하여 남하정책을 펼칠 것이라는 소문이 돌고 있었다. 실제로 시베리아 횡단철도는 2년 후인 1891년에 착공된다. 그 때까지 일본은 러시아의 위협이 먼 바다를 통해서만 올 것이라고 생각했다.

그러나 시베리아철도가 블라디보스토크까지 연결되고, 러시아 함대가 그곳에 배치된다면 일본에 대한 러시아의 위협은 아주 직접적이고 치명적일 것이라고 야마가타는 생각했다.

로렌츠 폰 슈타인(Lorenz von Stein). 오스트리아 빈 대학의 교수였던 슈타인은 국가 유기체론을 주장했다. ‘국가의 육체는 영토’이며 ‘국가의 정신은 민족(das Volk)’이라는 것이다. 이토 히로부미는 슈타인에게 메이지헌법의 기초를 배웠고, 야마가타 아리토모는 ‘권세강역(權勢疆域, Machtsph?re)’과 ‘이익강역(利益疆域, Interessensph?re)’이란 개념을 배웠다. 권세강역과 이익강역이라는 지정학적 개념은 일본의 한반도 침략을 정당화하는 이데올로기가 된다.

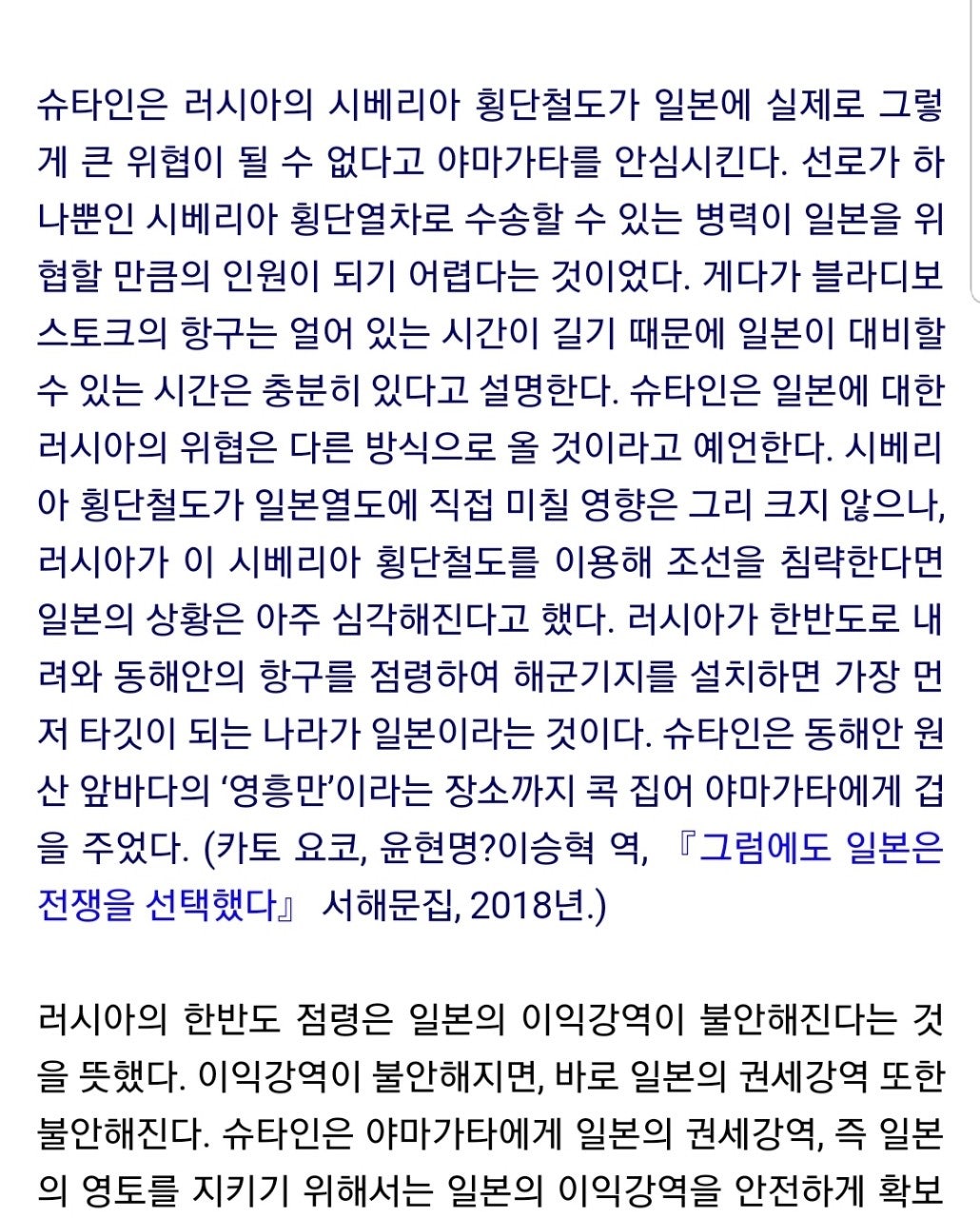

슈타인은 러시아의 시베리아 횡단철도가 일본에 실제로 그렇게 큰 위협이 될 수 없다고 야마가타를 안심시킨다. 선로가 하나뿐인 시베리아 횡단열차로 수송할 수 있는 병력이 일본을 위협할 만큼의 인원이 되기 어렵다는 것이었다. 게다가 블라디보스토크의 항구는 얼어 있는 시간이 길기 때문에 일본이 대비할 수 있는 시간은 충분히 있다고 설명한다. 슈타인은 일본에 대한 러시아의 위협은 다른 방식으로 올 것이라고 예언한다.

시베리아 횡단철도가 일본열도에 직접 미칠 영향은 그리 크지 않으나, 러시아가 이 시베리아 횡단철도를 이용해 조선을 침략한다면 일본의 상황은 아주 심각해진다고 했다. 러시아가 한반도로 내려와 동해안의 항구를 점령하여 해군기지를 설치하면 가장 먼저 타깃이 되는 나라가 일본이라는 것이다. 슈타인은 동해안 원산 앞바다의 ‘영흥만’이라는 장소까지 콕 집어 야마가타에게 겁을 주었다.

(카토 요코, 윤현명?이승혁 역, 『그럼에도 일본은 전쟁을 선택했다』 서해문집, 2018년.)

러시아의 한반도 점령은 일본의 이익강역이 불안해진다는 것을 뜻했다. 이익강역이 불안해지면, 바로 일본의 권세강역 또한 불안해진다. 슈타인은 야마가타에게 일본의 권세강역, 즉 일본의 영토를 지키기 위해서는 일본의 이익강역을 안전하게 확보할 필요가 있다는 조언을 한다.

슈타인이 지적한 일본의 가장 중요한 이익강역은 조선이었다. 슈타인은 일본이 이익강역으로서의 조선을 지키기 위해, 조선을 직접 점령할 필요는 없다고 이야기한다. 러시아나 청나라와 불필요하게 부딪힌다는 것이다. 대신 조선을 중립국이 되도록 영국, 독일, 프랑스 등 당시 강대국들의 승인만 받으면 된다는 외교적 전략을 제시했다. 사실 조선을 어떻게든 청나라의 영향력에서 떼어놓겠다는 전략은 ‘정한론(征韓論)’ 이후의 일본 정치가들의 일관된 생각이었다.

슈타인은 러시아의 시베리아 횡단철도가 일본에 실제로 그렇게 큰 위협이 될 수 없다고 야마가타를 안심시킨다. 선로가 하나뿐인 시베리아 횡단열차로 수송할 수 있는 병력이 일본을 위협할 만큼의 인원이 되기 어렵다는 것이었다. 게다가 블라디보스토크의 항구는 얼어 있는 시간이 길기 때문에 일본이 대비할 수 있는 시간은 충분히 있다고 설명한다. 슈타인은 일본에 대한 러시아의 위협은 다른 방식으로 올 것이라고 예언한다.

시베리아 횡단철도가 일본열도에 직접 미칠 영향은 그리 크지 않으나, 러시아가 이 시베리아 횡단철도를 이용해 조선을 침략한다면 일본의 상황은 아주 심각해진다고 했다. 러시아가 한반도로 내려와 동해안의 항구를 점령하여 해군기지를 설치하면 가장 먼저 타깃이 되는 나라가 일본이라는 것이다. 슈타인은 동해안 원산 앞바다의 ‘영흥만’이라는 장소까지 콕 집어 야마가타에게 겁을 주었다.

(카토 요코, 윤현명?이승혁 역, 『그럼에도 일본은 전쟁을 선택했다』 서해문집, 2018년.)

러시아의 한반도 점령은 일본의 이익강역이 불안해진다는 것을 뜻했다. 이익강역이 불안해지면, 바로 일본의 권세강역 또한 불안해진다. 슈타인은 야마가타에게 일본의 권세강역, 즉 일본의 영토를 지키기 위해서는 일본의 이익강역을 안전하게 확보할 필요가 있다는 조언을 한다.

슈타인이 지적한 일본의 가장 중요한 이익강역은 조선이었다. 슈타인은 일본이 이익강역으로서의 조선을 지키기 위해, 조선을 직접 점령할 필요는 없다고 이야기한다. 러시아나 청나라와 불필요하게 부딪힌다는 것이다. 대신 조선을 중립국이 되도록 영국, 독일, 프랑스 등 당시 강대국들의 승인만 받으면 된다는 외교적 전략을 제시했다. 사실 조선을 어떻게든 청나라의 영향력에서 떼어놓겠다는 전략은 ‘정한론(征韓論)’ 이후의 일본 정치가들의 일관된 생각이었다.

시베리아 횡단열차. 분홍색 선은 1891년 당시 러시아가 계획했던 원래의 노선이고, 빨간색은 오늘날 실제 운영되고 있는 노선이다. 슈타인은 야마가타 아리토모에게 러시아의 시베리아 횡단열차가 한반도까지 연결되어 동해안의 항구까지 연결되면 일본에겐 치명적인 위협이 될 것이라고 경고한다.

유시문 기자

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기